Шарой и Химой. Глубины гор

May. 24th, 2021 07:54 pm

Шаройский район в Чечне не назвать даже самым глухим - в соседнем Чеберлойском районе, где озеро Кезеной-Ам, живёт пара сотен человек, а Галанчожский район так и вовсе без единого жителя. Но те и существуют только на бумаге, а вот Шаройский район - вполне реальная высокогорная глушь с 3-тысячным населением, куда даже война дошла лишь на излёте. Его центр - пара древних аулов Шарой и Химой (по 350 жителей) в верховьях Шаро-Аргуна. Который не стоит путать с Чанты-Аргуном, чьё гигантское, наполненное древностями и памятью о войнах ущелье я показывал в прошлой части.

Два Аргуна текут сквозь Чёрные горы параллельно, и лишь по выходе на плоскость у Дуба-Юрта сливаются в единый Аргун, близ устья которого стоит одноимённый город. Аргунское ущелье из новостей 1990-2000-х - именно вдоль Чанты-Аргуна. Однако низовья Шаро-Аргуна в землях тейпа Вашдорой, судя по всему, представляют собой неприступный каньон: любой путь на Шаро-Аргун тоже проходит вдоль Чанты-Аргуна. Долины двух рек соединяет пара дорог: нижняя из Шатоя и верхняя из Итум-Кали. Вторая особенно интересна - она является самой высокогорной в Чечне, проходя через перевалы Дурзуме (2323м), Чантыборз (2071) и Джеиндаре (2332м). Какой из дорог лучше ехать - мне толком никто не смог объяснить: у подавляющего большинства чеченцев ни разу в жизни не возникнет причин ехать в Шарой. Водители советовали мне через раз то одну дорогу, то другую, а навигатор стабильно отправлял по верхней. Не было в моём распоряжении и ставшего привычным бусика "Неизвестной России" с чернобородым Магой за рулём, зато была верная Оля с перьями в шляпе. И стартовав из Грозного в 7 утра, мы рассчитывали Нижней дорогой подняться в Шарой, а Верхней - вернуться обратно, по пути осмотрев на Чанты-Аргуне Нихалой с его водопадом и колоритные Тазбичи.

2.

Коллективным такси от Минутки мы доехали до Шатоя (до Шароя же транспорта просто нет!), который я показывал уже в прошлой части - это крупное село (3,1 тыс. жителей) в 60 километров от Грозного, заложенное в 1858 как русская крепость, остатки которой ещё стоят на его главной площади. Водитель, высадив нас у начала дороги к Шарою (автостоп в Чечне вполне понимают), предложил подарить мне кроссовки - мои за время поездки развалились окончательно, а у него в багажнике лежала новенькая пара. И наверное таки подарил бы несмотря на все мои возражения, если бы сложив подошву к подошве, мы не поняли, что они мне малы. И вот стояли мы над автовокзалом в овраге, откуда периодически подтягивались жучки с предложением отвезти нас в Шарой за жалкие 1500 рублей. Мы спроваживали их, надеясь на попутку, и минут через 20 рядом притормозила видавшая виды машина с парой подтянутых мужиков крепкой советской закалки. Звали их Али и Адам, были они электриками (причём судя по всему высококлассными, так как парой недель ранее вернулись из командировки в арктический Диксон), и из своего Наурского района за Тереком ехали на родину предков - починять проводку какому-то дальнему родичу близ Шароя. Туристов подвезти им было даже в радость, и не веря своей удаче, мы покинули Шатой. Долины двух Аргунов здесь разделяет даже не перевал, а пологая и обжитая перемычка:

3.

На кадре выше - одинокая башня (14 метров) между сёлами Сатти и Юкерч-Келой, и по кладке её можно заметить, что не аутентичен в ней только верхний этаж. Левее башни виднеется каменный пень - это памятник жертвам депортации 1944 года, установленный ещё в Перестройку. Следующий же "куст деревень" Асламбек-Шерипово вошёл в историю как вотчина Последнего Абрека - Хасухи Магомадова, который родился в 1905 году на хуторе Беной-Шатоский, а в 1939 году после убийства односельчанина ушлё в леса и вскоре примкнул к отряду Хасана Исраилова. Последний был всего лишь журналист, внезапно обнаруживший, что в Советском Союзе тоже есть коррупционеры, а Сталина на них как-то нет. Зато нашёлся Сталин на того, кто их разоблачал, и Исраилов угодил под арест с перспективой оказаться контрреволюционером. Вскоре, однако, разоблачённые им руководитель ЧИАССР и начальник её МВД сами на чём-то подставились, но получив реабилитацию, Исраилов, в отличие от большинства жертв репрессий, понимал, что это ненадолго, и в 1940 году бежал в леса. Там, под псевдонимом Хасан Терлоев (см. прошлую часть) он провозгласил Особую партию Кавказских братьев, вскоре ставшей Национал-социалистической партией Северного Кавказа - к лету 1942 года фашист стоял в предгорьях... Договариваться с немцами отправился целый Абдурахман Автурханов - журналист и писатель, знаменитый как в довоенной Чечени, так и среди диссидентов в послевоенные годы. Откровенно говоря, в партии Терлоева состояло дай бог пара десятков чеченцев, но просто злых абреков по горам ходило множество, фашисты ещё и подкидывали к ним диверсантов - и в общем в 1944 году всё это стало поводом для депортации вайнахов. Хасуха Магомадов, однако, отпал от НСПСК чуть раньше, вернувшись к тому, с чего начинал - роли абрека-одиночки. Так, скрываясь по лесам, он то ли воевал, то ли разбойничал, и совершить успел 194 нападения, лично убив не менее 30 человек. Выследили его лишь 28 марта 1976 года - глубокого измождённого старика, и по чеченскому преданию, застали Хасуху милиционеры за рытьём могилы, в которую он со дня на день собирался лечь сам. Дальше завязалась перестрелка, и как пересказывали мне местные, в последнем бою последний абрек положил десятерых. Достоверно же он прихватил с собой лишь одного дружинника Саид-Селима Чабдарханова. Вместо схрона золотое дно, где Хасуха якобы прятал награбленное, милиционеры обнаружили лишь арсенал из ТТ, мосинки, пары гранат и горы патронов, а согласно преданиям - ещё коврик для намаза и Коран. Последний абрек Кавказа скрывался чуть дольше, чем сдавшийся в 1972 году японский солдат Сёити Ёкои с острова Гуам, но куда как меньше, чем литовец Стасис Гуйга, последний из "лесных братьев" Прибалтики, умерший своей смертью в 1986-м году.

4.

Но откровенно говоря, думать про всё это нам тут не хотелось. Закадычные друзья Али и Адам ехали весело, завалили нас шутками-прибаутками и забавными байками, среди которых была и целая история о похищении невесты - матери одного из них. На спуске в долину Шаро-Аргуна мы остановились - на валу у обочины сидели на корточках двое полицейских, короткий диалог по-чеченски дополнившие красноречивым скрещиванием рук - "нельзя!". Али и Адам знали, что дорога в Шарой сейчас реконструируется и её закрывают с утра до вечера. Они надеялись проскочить до закрытия, но - не успели. Полицейские, впрочем, тоже вошли в положение, и в итоге пропустили нас - договаривайтесь, дескать, со строителями.

5.

За очередным поворотом мы увидели целую колонну самосвалов с вскинутыми к небу кузовами, предпоследний из которых как раз вываливал чёрную массу на полотно. Строители тоже отнеслись к нам с пониманием, и пообещали пропустить, как только в работах появится какое-то окно. Посовещавшись, Али и Адам предложили нам с Ольгой пока что пройтись пешком по ущелью, а они нас подхватят через час-полтора.

6.

По ущелью над ревущим потоком мы и побрели. За кручами и теснинами нашлась миниатюрная и неожиданно симпатичная мечеть, из чеченской таблички на которой я понял только даты "1910-1989".

7.

7а

Ещё одна по соседству впечатлила своей простотой. Но какая в сущности разница, из профлиста построена мечеть или из средиземноморского мрамора, если глядит она в сторону Мекки?

8.

Простейшая мечеть стоит напротив родника с неописуемо вкусной водой:

9.

Да водопадом вида "плачущие скалы":

10.

За фотографированием которого нас и застали Али и Адам - ожидание заняло дай бог полчаса, а ушли мы от силы на полкилометра.

11.

Зато дальше неслись по свежей чёрной дороги с ветерком. Там, где теснина снова расширяется в широкую котловину, одиноко стоит село Дай (570 жителей):

12.

Примечательное Дайским водопадом, к которому, наверное, ведёт вот этот мостик. Так и не понял, тождественен ли он высочайшему в Чечне (54м) Нохчи-Келойскому водопаду, получившему название по соседнему селу Нохчи-Келой.

13.

Дай - край земли для шатойцев, и за ним ещё на пару десятков километров вдоль дороги стискивается ущелье и смыкается глушь. Отвесные скалы, прямо под которыми порой подныривает бурный Шаро-Аргун, тянутся вдоль дороги узким коридором:

14.

И лишь толстенная газовая труба извивается вдоль дороги, напоминая о том, что дорога ведёт к людским домам:

15.

Но вот за очередным поворотом показался блокпост, где бородачи в форме очень вежливо нас проверили, а мои паспортные данные записали в тетрадку, несколько раз пояснив, что это для нашей же безопасности. Шарой, как и шатой или терлой - это ещё один из 9 чеченских тукхумов (племён), в некоторых источниках фигурирующий как просто большой тейп. Среди чеченских наречий шаройский диалект считается одиним из самых архаичных в произношении (наряду с соседним чеберлоевским) и явно самым в заимствованиях, которых тут попросту не было вплоть до русизмов советских времён. На пару с Чеберлоем Шарой был и последним оплотом язычества, где ислам насаждался огнём и мечом в эпоху Шамиля. Память у горцев долгая, в особенности на чужое зло, а потому ни в одну из войн русская армия не встречала здесь серьёзного сопротивления. Да и в самом сердце гор шаройцы были надежно защищены от кабардинцев, кумыков, хевсуров или казаков, зато находились в окружении других тейпов, сквозь земли которых пролегали путь их набегов. С соседями-горцами Шарой воевал чаще, чем с кем-либо другим, а стало быть шаройцы одними из первых начали свою глушь покидать - их тейпы встречаются не только в чеченских предгорьях, но и в Аккинской земле в устье Терека, где чеченская "колония" уже в 1570-х годах просилась в русское подданство. Однако и "независимость" Шароя в 1990-х была самой долгой: Первая кампания сюда по сути просто не дошла, увязнув в ущельях близ Шатоя, а во Вторую кампанию взятие Шароя ближе к лету значило конец активной фазы войны.

16.

Но ещё страннее то, что Шаройский район с его 3 тысячами жителей - единственный в Чечне, где титульная нация не составляет большинства. За воротами с кадра выше налево уходит дорога в аул Кенхи с 1,5-тысячным населением - крупнейший во всей Горной Чечне. Дело в том, что в нём живут аварцы-чамалалы, которых, в отличие от чеченцев, никто не гнал штыками и прикладами в 1944 году. Они и составляют 55% жителей Шаройского района, и Кенхи, говорят, по своему облику типичный дагестанский аул с каменными домами на крутом склоне, где двором служит крыша живущего чуть пониже соседа. Более того, кенхиевцы оказались последними жителями Чечни, чей горский уклад не ломался через колено, а потому в наше время они слывут в республике лучшими каменщиками, и даже новодельные башенки по всей республике строить зовут в основном их. Впрочем, старинные башни Кавказа тоже обычно дагестанцы или грузины - самим вайнахам было не до того, у них вот-вот караван уйдёт из зоны досягаемости набегов... Ну а для путешественников Кенхи - это terra incognita: дагестанские аулы смотреть логичнее в Дагестане, и даже забравшись в глубь Шароя, за аркой с кадра выше путник неизменно берёт вправо:

17.

С Али и Адамом мы промчались сквозь Химой - в прошлом культовый, а ныне районный центр Шароя. Здесь осталось множество руин жилых башен, среди которых восстановлены единственная боевая башня да мечеть:

18.

За околицей - классическое горское кладбище из безымянных грубых плит в бурьяне: мёртвых родичей, как и живых, горцу полагалась знать в лицо.

19.

За кладбищем уходит вдаль огромная долины тщедушной речки Цесиахк:

20.

А дорога вдоль Аргуна стремительно набирает высоту по склону ущелья. Али и Адам ехали в село Хакмадой на другой стороне долины:

21.

Но от поворота всё-таки подняли нас по серпантинам в Шарой, приветственно вскидывающий гигантскую ладонь с пятёркой каменных пальцев:

22.

Когда-то это был огромный каменный аул, расползавшийся по склонам. Выселенный в 1944 году, вместе со всем районом Шарой отошёл Дагестану, в котором носил странное название Ватутин-Аул. Но аварцы и даргинцы сюда ехали не то чтобы очень охотно, а в 1958 году и вовсе поспешили уйти восвояси. Однако большинство былых хозяев не вернулись в свои старые дома: принято считать, что и после депортации у вайнахов сохранился негласный запрет жить выше 1000 над уровнем моря. Другие, впрочем, возражают, что всё это антисоветский вымысел дудаевских времён, а на холодные скудные кручи возвращаться вайнахам было попросту не нужно - они и так много веков мечтали заселить плоскость, а Казахстан научил уцелевших жизни в степи. В общем, то ли запрета правда не было, то ли негласность его оставляла возможности договориться, а в горы чеченцы всё-таки возвращались - но дай бог один из десяти. На смену каменным аулам с их узкими улочками пришли россыпи хуторов - в пешей досягаемости друг от друга, но даже не соприкасающихся дворами:

23.

Первым впечатлением Шароя стал ветер - столь сильный, что шляпу я предпочёл убрать в карман, но при этом неожиданно мягкий и тёплый: местные считают, что он дует из Грузии. Мы поднялись к здоровенному каменному дому с деревянным верхом, где и окликнула нас шедшая навстречу женщина. Звали её Халисат, для русских попросту Алиса, и первым делом она зазвала нас в дом, находившийся в состоянии интенсивного ремонта. Каменный этаж, купленный сотню лет назад дедом Алисы, представлял собой склад материалов и инструментом, а на верхнем этаже среди пахучих деревянных стен вся мебель сводилась к лежанкам да напольным скатертям. Оля отметила, что все инструменты здесь на аккумуляторах, и это не случайно - за ту пару часов, что Халисат поила нас чаем, в селе несколько раз пропадал и снова загорался свет. Халисат же вся изизвинялась, что не ждала гостей и потому не приготовила ничего мясного, а мы раз за разом говорили ей, что не голодны. К напольной скатерти она выставила "азерчай" в пакетиках, лепёшку, конфеты, сметану и открыла нам банку самодельного варенья из горных ягод. Ну а мы понимали, что это не формальное восточное гостеприимство, а искренняя радость далёким гостям, забравшимся в эту глушь. Рассказать нам Халисат успела много - как всяких горских преданий, так и о своей семье, живущей на плоскости и совсем недавно взявшейся отстраивать отчий дом в горах. Но больше всего мне запомнился её рассказ о том, как кончилась Чеченская война...

24.

Чеченцам, как заметила Халисат, трудно живётся от того, что между собой договориться не могут. И с началом лихих времён одни разъехались по России и Казахстану, другие ушли по горам в Грузию, Турцию или Азербайджан, третьи рванули в Европу искать политического убежища. Среди оставшихся в Чечне, однако, точно так же не было единства - кто-то с оружием в руках боролся за независимость в надеждах на помощь Запада, кто-то отпустил бороду и подался в ваххабизм, кто-то просто бандитствовал, ну а многие - пригнули головы и ждали, когда Россия положит всему этому конец. Из последних была и сама Халисат, и хотя родственники её переждали смуту в Волгограде, сама она всю войну провела здесь. Шарой не раз бомбили самолёты, но самые жаркие бои кипели где-то внизу. С приближением армии "пираты" (как Алиса называла боевиков) разбежались по горным щелям. Военные, не зная этого, встали на другой стороне долины да начали разворачивать орудия и реактивные огнемёты. И вот сельские женщины, среди которых была Халисат, сделали из простыней белые флаги да пошли за долину пешей колонной - уговаривать военных не стрелять, так как в селе остались только женщины, старики и дети. Не знаю точно, как смогли они убедить военных, что это не засада - но военные спустились в Шарой и уже в его черте заняли господствующие высоты. Дальше была долгая зачистка, когда солдаты переворачивали вверх дном каждый дом, и Халисат хорошо запомнила какого-то срочника с раскосыми глазами, который было поднял на неё руку, но одёрнул его молодой русский офицер Николай... В тот момент она поняла, что это не чеченцы воюют с русскими, а одни люди - с другими людьми. "Пираты" же продолжали свои вылазки с территории Грузии, и ещё долго горное эхо доносило до Шароя взрывы гранат и стрельбу. Когда и они стихли, снизу приехали солдатские матери, и Халисат лично водила их по ущелью туда, где лежали трое убитых солдат. Одна из женщин узнала своего сына, обнимала его как живого, называла по имени - Олежек, а горянка плакала вместе с ней... Но всё же цинично напомню, что весь этот абзац написан со слов одной женщины, да и то по памяти, а как можно было убедиться ещё по посту про Беслан, с фактами воспоминания очевидцев стыкуются далеко не всегда. Однако - передают ощущение: не столько о событиях говорила нам Халисат, сколько о том, что для любого нормального человека война - это ужасы, горе и грязь, и "грозные чеченцы" тут отнюдь не исключение.

25.

У Алисы за чаем хотелось посидеть подольше, но я понял, что этак придётся оставаться здесь ночевать, а у меня на каждый день пути были расписаны планы. Попрощавшись, мы пошли к Шаройской крепости, чтобы осмотреть её да ловить попутку в сторону Итум-Кали.

26а.

Если Химой был селение-храм, то Шарой представлял собой селение-крепость. Изначально Семибашенный замок был не центром аула, а самим аулом - конгломератом жилых и боевых башен, проходы между которыми перекрывали стены. Как и всюду в вайнахских горах, никто не знает, когда эти башни были построены, но скорее всего - в 13-15 столетиях, когда Чингисхан, ханы Золотой Орды и хромой Тимур отняли у вайнахов равнину. Тогда все шаройцы были одним тейпом, но позже в свой тейп выросла каждая семья - из клана Шарой стал племенем (тукхумом), а жители башен разбрелись по окрестным склонам, где основали новые селения - Хакмадой, Шикарой, Жогалдой и другие. Семибашенная крепость пришла в запустение, и к началу ХХ века в ней остались всего 2 боевые башни, одна из которых была разрушена российской авиацией в 1995 году. Ещё раньше, в 1944, было взорвано большинство жилых башен. Шарой встречал эффектными руинами, но в 2019 году Рамзан сказал местным жителям "надо!", а местные жители ответили - "есть!": за пару лет Семибашенная крепость была полностью воссоздана.

26.

Уцелевшую башню, которая на кадре выше стоит слева, подлатали и того раньше - из всего комплекса пока только она открыта, и на самый её верх можно взойти:

27.

Полюбуемся округой по часовой стрелке - каждый следующий вид правее предыдущего. И для начала посмотрим назад - по долине слева мы приехали, по склону под ногами - пришли. Далёкая гора с "молнией" белого сая нависает над Химоем, но от него как будто так же далека:

28.

На другой стороне ущелья висит Хакмадой, по сути хутор из пары домиков среди руин аула, где в это время обедали чем-то мясным и горячим Али и Адам, готовые починять дальнему родичу проводку. Вот так причудлив был путь их рода, 1200 лет назад жившего в неизвестных горах, 1000 лет назад - на равнинах Алании, 700 лет назад - в одной из башен Шаройской крепости, 300 лет назад - в аулах на другой стороне ущелья, 60 лет назад - в неприютном Казахстане, а последние полвека - в Наурском районе, потеснив былых хозяев-казаков.

29.

С другой стороны - сам Шарой и блестящая дорога на Итум-Кали, над которой скребёт облака то ли высшая точка Чечни Тебулосмта (4493м), то ли массивная Диклосмта (4285) в водоразделе двух Аргунов. За поворотом долины же скрывается Шикарой - самый высокогорный и труднодоступный аул всей Чечни (1884м), где сохранились десятки полуразрушенных жилых башен. Ну а странная разреженность хуторов - просто от того, что чеченцы селились не где попало, а на развалинах отчих домов, и по населению ужавшись в десять раз, аул теперь разбросан по той же площади:

30.

Сама крепость в суровом горном пейзаже зрелищна несмотря на всю очевидную новодельность:

31.

За дальними башнями - старое кладбище, напоминающее о давней истории и былом размахе Шароя. Именно на кладбищенский холм встали военные после похода селянок через ущелье:

32.

С кладбища, хотя он прекрасно виден с башни, мне лучше всего удался вид на Хиндой - аул с руинами башен и новой мечетью, висящий прямо над Шароем. По прямой до него меньше километра, а сколько фактически идти или ехать - я даже представить боюсь:

33.

Мы спустились на единственную улицу крепости:

34.

Да быстро поняли, что мы в ней не одни - коробки стен уже построены, но внутри все эти здания остаются бытовками и подсобками для целой артели работяг при поддержке трактора:

35.

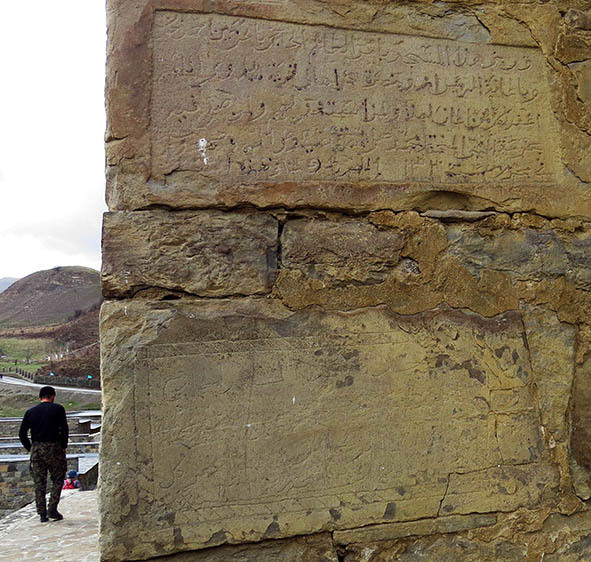

Куда интереснее панорам тут детали - где-то 1/4 кладки всех этих башен подлинная, а значит каждый камень у их оснований могут украшать петроглифы. Вот эти - на старинной мечети, среди башен не выделяющейся более ничем:

35а.

Но чаще петроглифы - это языческие обереги и родовые фосты (тамги) из доисламской эпохи. Самый частый образ - спираль, символизирующая движущееся Солнце:

36а.

Искать их по-настоящему трудно - скажем, вот на этих воротах я только при написании поста сумел разглядеть крест, а сколько интересного и вовсе не заметил...

36.

Издали Семибашенная крепость напоминает корабль:

37.

Вид её с каждой точки неповторим:

38.

Шарой нашего времени:

39.

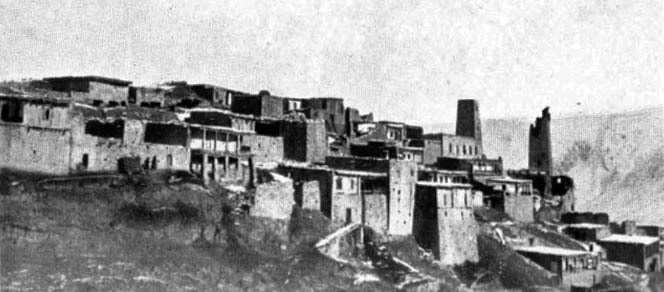

Шарой 10-летней давности:

39а. фото

Шарой сто лет назад:

39б.

Погуляв по крепости, я сходил на кладбище с донельзя вайнахскими по архитектуре новыми воротами и мечетью:

40.

С суровыми горскими стелами соседствуют резные раскрашенные чурты, совсем как на легкомысленной плоскости:

41.

На этих видны даты смерти - 1985 год:

42.

Между тем, Халисат мы пообещали, что если не сможем уехать - останемся у неё ночевать. На рассуждения о перспективах добраться в Итум-Кали она отвечала как-то очень уклончиво, да и в самой дороге намётанный глаз видел пустоту - если и уезжала в ту сторону машина, вскоре она неизменной показывалась в другом витке серпантина в черте села. У ворот крепости, однако, было заметно оживление, легковушки и газельки то приезжали, то уезжали - Семь башен явно аврально готовились кого-то принимать. Мы спрашивали в машинах, не едет ли кто в Итум-Кали, и пару раз нам отвечали, что нет - все собирались в Химой, Шатой или "в Город". Наконец, молодой прораб честно и без страха обидеть гостей сказал, что в Итум-Кали мы не уедем - в середине апреля на перевалах ещё не сошёл снег, и самая высокогорная дорога Чечни останется закрытой ещё как минимум месяц. Снежные заносы на перевалах мне, при взгляде на окрестные вершины, показались маловероятными, а вот какая-нибудь лавино- и обвалоопасность - вполне. Словом, мой план замкнуть кольцо явно терпел неудачу, а тут подвернулась машина с работягами до Химоя...

43.

Приехав в Химой, однако, работяги сразу завезли нас на задний двор администрации, посоветовав поговорить с её главой Рамазаном Магомадовым - тот, дескать, сегодня собирается в Грозный на совещание, может и нас с собой возьмёт. Глава администрации курировал сожжение отслужившего своё баннера - крепко сбитый седеющий дядька, ничем особо не выделявшийся среди своих подопечных. Мои дежурные фразы "я блоггер", "пишу путеводитель" его никак не заинтересовали, а вот слова о том, что нам в Город надо и мы поэтому беспокоим его, встретили полное понимание: Рамазан Назирович действительно туда собирался, и сказал подходить к воротами администрации через полтора часа.

44.

Химой оказался совсем не похож на Шарой, и я бы даже сказал - это анти-Шарой, выгнутый в противоположном направлении. Административные постройки Шаройского района представляют собой целый квартал, своей цветастостью здорово контрастирующей с серым камнем башен и неприступными склонами гор:

45.

С другой стороны улицы, на бугре - Дом культуры:

46.

И когда спросили мы у прохожего дорогу к мечети, тот сперва завёл нас в ДК - это оказался заведующий. Комнату у входа занимает миниатюрный краеведческий музей:

47.

Представленный в основном картинами, фотографиями древностей, шкурами да рогами горной фауны, но в основном - вещами из окрестных сёл:

48.

Особенно красив один из кувшинов:

48а.

От музея рукой подать до старого центра села у одинокой боевой башни и мечети:

49.

Башня - очевидный новодел, а вот на стене мечети дата "1332", то есть по-нашему календарю "1914":

49а.

Её минарет стоит над михрабом, а вход - с другой стороны, с тропки к боевой башне. Но едва ли не самое интересное, что есть в Химое - это скверик у минарета, а вернее - стоящий посреди него менгир. В доисламские времена он был одновременно алтарём и стрелкой огромных солнечных часов, служивших главным святилищем шаройцев.

50.

За менгиром виден воинский памятник с вайнахской башней и эпитафией, сравнимой с нынешним населением Химоя.

50а.

Камни циферблата же, возможно, лежат у дверей самого верхнего дома на ведущей в гору улице:

51.

Вдоль неё - множество руин жилых башен:

52.

Которые сплетаются с жилыми домами - в отличие от Шароя, столь же небольшой Химой - компактное и плотное селение:

53.

И повсюду - петроглифы, самых интересных из которых я ещё и не увидел: встречаются тут и солярные круги, и воздетые ладони, и свастики. Больше их показано вот в этом посте

54.

...Вернувшись в означенное время в Административный городок, мы поняли, что даже в районе с 3 тысячами жителей глава не ездит без кортежа, который и снаряжался теперь на площади. Первым уехал джип с тремя дюжими бородочами в камуфляже, который вела, внезапно, худенькая девушка с тонкими черта лица, и кажется, даже без головного убора. Рамазан Назирович же решил не ехать, отправив вместо себя то ли профильного чиновника, то ли зама. Им оказался дядька в пышной меховой шапке, напоминающий карикатурный типаж директора магазина из старого советского кино. Вниз он погнал со страшной скоростью, на повороте у газовой трубы чуть не столкнувшись с невесть откуда взявшейся встречной машиной - Оля всю дорогу отчаянно хотела уговорить меня сойти, но я... я просто уснул и просыпался на секунды лишь от рывков и резких поворотов. Что на Чанты-Аргуне, что на Шаро-Аргуне вниз я ехал совершенно обессиленным, так что даже просто среагировать фотоаппаратом на мелькнувшую мимо скалу или башню оказывалось невыполнимой задачей. Кажется, так эти горы воздействуют на чужака, а своим, напротив, придают новые силы.

Ну а добрая Халисат не забыла вечером позвонить Оле и узнать, нормально ли мы добрались.

54.

В следующих двух частях вернёмся в предгорья, чтобы увидеть одну из главных достопримечательностей Чечни - Донди-Юрт.

ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021

Обзор поездки и оглавлление серии.

Вайнахский мир. История и культура.

Чечня

Реалии современности.

Грозный. Общий колорит.

Грозный. История и что от неё осталось.

Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.

Грозный. ПромыслА.

Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.

Чеченские скансены. Хой и Герменчук.

Ведено и Ичкерия.

Кезеной-Ам.

Аргунское ущелье.

Шарой и Химой.

Урус-Мартан и Серноводск.

Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.

Ингушетия

Магас и ингушская идентичность.

Назрань и окрестности.

Сунжа, Малгобек, Галашки.

Горная Ингушетия. Таргимская котловина.

Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.

Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.

Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)

Моздок.

Беслан.