Ингушетия - это не только бардак показанной в прошлой части Назрани, зловещая тишина показанного в позапрошлой части Магаса и величие пока ещё не показанных гор. Крошечная республика удивительно многообразна, и сегодня пересечём её наискось - от нефтяного Малгобека через расказаченную Сунжу (она же Орджоникидзевская или Слепцовская) к сёлам лесистой долины Ассы.

Для далёкого от кавказских дрязг человека осетино-ингушский конфликт наглядно заметен в логистике. На карте Ингушетия и Северная Осетия кажутся буквально вжатыми друг в друга, а Магас и Владикавказ и вовсе самые близкорасположенные региональные центры России (менее 20км по прямой). На местности всё сложнее: транспорт меж двух республик почти не ходит, попутных машин ещё меньше, и даже таксисты зачастую отказываются ехать к соседям. С запада на восток проехать труднее, чем с востока на запад: ингуши хоть и не забывают обид, но владикавказские моллы, харамное зелье в свободное продаже, короткая дорога в Джейрах и дешёвые авиарейсы из Беслана всё-таки берут своё. Осетину же, напротив, в Ингушетии делать нечего, и потому Ингушетию осетин представляет себе как этакий гибрид Кандагара с Тортугой. Более-менее надёжная связь у двух республик только по Бакинке, федеральной трассе "Кавказ", где всё-таки курсируют маршрутки Владикавказ-Назрань, ингушские таксисты возят земляков к аэропорту в Беслане и едет огромное количество попутных машин из третьих регионов. А вот из Моздока, где я начинал своё кавказское путешествие, до Назрани единственная за день маршрутка отходит в 13 часов от Нижней автостанции у рынка. По прямой до Назрани всего 60 километров, однако путь туда так тернист и извилист, что растягивается на 2,5 часа. В пыльном салоне сидели рослые женщины в тёмных платьях да мужчины джигитистого вида, висел запах старых кресел и сочащегося бензобака, а сквозь дырки в полу можно было увидеть дорогу. Но ушатанность автобуса стала понятна, как только мы выехали из бесконечных моздокских предместий. От села Раздольного до ингушской границы дорога выглядит так, и десяток километров по ней мы продирались минут 40, не встретив за это время других машин.

1а.

Но вот позади остался блокпост, который дюжие осетины с автоматами стерегли как настоящую границу, и через считанные десятки метров под колёсами зашуршал асфальт. Страна Башен встречает селом Вежарий, и хотя с вайнахских языков это переводится как Братство, звучит оно ещё и старорусской калькой от ингушского Галгай. В опрятном и невзрачном Вежарии примерно поровну живут чеченцы и ингуши, и для Ингушетии это село - форпост, отделённый Терским хребтом от остальной республики. Последний вроде и всего лишь гряда холмов, однако склоны его круты, а серпантины дорог карабкаются к настоящим перевалам.

2.

С Терского хребта виден следующий гребень - Сунженский хребет. Первый идёт по правому берегу Терека, второй - по левому берегу Сунжи, а ушкуйники, на излёте 15 века бежавшие на юг из покорённого Новгорода, не могли не увидеть здесь вал и ров. Так появились гребенские казаки, вдали от царя породнившиеся с чеченцами. На гребнях стояли хутора, регулярно переносившиеся с места на место, а поля казачьей вольницы колосились внизу, в складке Алханчуртской долины. На восток она тянется до Грозного, а вход в неё преграждает Малгобек - крупный по местным меркам город (49 тыс. жителей, а с предместьями Сагопши, Пседах и Инарки и все 60 тыс.) в стороне от остальной Ингушетии.

3.

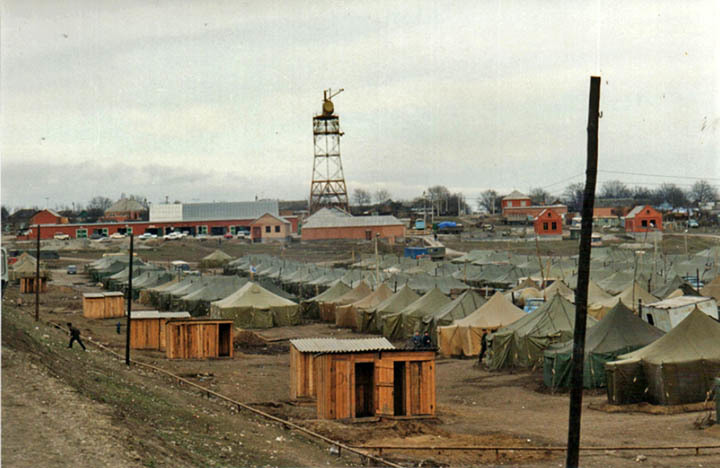

Его историю и географию красноречиво объяет вышка, встречающая на спуске в центр с Терского хребта. Именно под Алханчуртом в Предкавказье залегает нефть, и вот в 1915 году, когда в Грозном Ротшильды и Нобели делили Старые и Новые промыслА, ещё одно Малгобек-Горское месторождение было открыто на другом конце долины. Разрабатывать его начали в 1935 году, а уже в 1939 посёлок нефтяников получил статус города - вторым в ЧИАССР после Грозного и первым в будущей Ингушетии за 28 лет до Назрани.

4.

Добыча продолжается здесь до сих пор, и в общем из всей вайнахской стороны Малгобек запомнился мне самым советским: центр его застроен в основном пятиэтажками, в маршрутку тут подсел респектабельного вида ингуш, державший путь через Беслан на западно-сибирские месторождения, и даже огромная мечеть у автостанции выглядит явным долгостроем.

5.

И хотя мужики малгобекские носят тюбетейки и папахи, а женщины невообразимы без длинных юбок и платков, исламские магазины соседствуют с гастрономами, а где-то чуть поодаль наверное и исламская клиника есть, у спорткомплекса на выезде преспокойно стоят скульптуры вида "Absolutly Haram!!!".

6.

Не знаю, есть ли в Малгобеке примечательная сталинская архитектура, а на викимапии достопримечательностью города видится обширный Парк Победы с её же, Победы, музеем. У дороги на Зязиков-Юрт стоят цветастая стела воинской славы да старый танк посреди автокольца - осенью 1942 года в танковых боях за нефтяные поля Малгобека был остановлен вермахт, рвавшийся к Баку. Зато в постсоветские времена Малгобек оставался самым спокойным местом всей Вайнахии...

7.

Между тем, дно Алханчуртской долины находится где-то в черте Малгобека, а ближе к окраинам город вновь успевает набрать высоты. За Зязиков-Юртом дорога взбирается на Сунженский хребет, через который переползают Ачалуки - три сросшихся села, растянутых на 15 километров. В Нижних Ачалаках (5,5 тыс. жителей) примечателен Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж, основанный ингушскими властями в 2012 году взамен оставшегося в Чечне Грозненского нефтяного института. Расположение пусть не удивляет - примерно поровну между Малгобеком, Назранью и Сунжей:

8.

В небольших (3,7 тыс. жителей) и на треть населённых чеченцами Средних Ачалуках привлекают взгляд густо-синие цеха завода минеральных вод "Ачалуки". За ними спряталась мечеть (1896) - одна из двух исторических в равнинной Ингушетии, наряду с мечетью в Барсуках из прошлой части. Минарет её явно новодельный, а вот само здание из дикого камня кажется почти средневековым:

9.

С другой стороны дороги я впервые увидел вайнахскую башню, хотя конечно сразу понял, что она здесь новодел. Ингуш-нефтяник, к тому времени разговорившийся со мной, пояснил, что это усадьба Мурата Полонкоева - художника, которым здесь гордятся не меньше, чем писателем Идрисом Базоркиным. Мы с его творчеством уже встречались - показанные в прошлой части Девять башен строились именно по эскизам Полонкоева:

10.

Дальше раскинулись самые крупные Верхние Ачулуки (8,6 тыс. жителей), но вот они как раз не примечательны ничем. Из Ачулук расходятся две дороги к Назрани - одна мимо отделённого осетинскими полями селения Кантышево входит в город у кладбища жертв осетино-ингушского конфликта, другая приводит в Плиево мимо средневекового мавзолея Борга-Каш.

11.

Но всё это я показывал в прошлой части, так что сейчас продерёмся сквозь суматошную Назрань и выскочим к трассе "Кавказ":

12.

Которая вполне оправдывает своё название - самые высокие, самые известные горы России лучше всего виды с её эстакад и подъёмов. Особенно - свежим солнечным утром после трёх дней дождя: ещё более мощный зум, чем у меня, наверное смог бы различить в этих снегах стадо козлов или палатку альпиниста.

13.

Слева по ходу нашего движения многомечетная одноэтажная Назрань распласталась на фоне далёких вершин Кабардино-Балкарии. Эльбруса отсюда не видать, а вот какие-нибудь Шхара или Шхельда вполне могут быть в этом кадре:

14.

Справа же вся Горная Ингушетия просматривается от края до края. Ведь по площади республика немногим обширнее Новой Москвы, и к тому же - длинная. С севера на юг от Вежария до каких-то вершин Бокового хребта она тянется на 110 километров, а поперёк в ней нет и полусотни. На этом кадре слева хорошо заметно понижение Ассинского ущелья, ещё левее которого горы совершенно безлюдны и где-то за многоэтажками уходят в Чечню. Ну справа чернеет Дарьяльский проход, за которым Осетия:

15.

Над Дарьялом высится Казбек (5033м), главная гора в пейзаже двух республик и доброй половины Грузии за ним. В середине кадра - Столовая гора, или Мят-Лоам (3003м), нависающая над Владикавказом. С обратной стороны мы ещё поднимемся на неё к святилищам древних ингушских богинь Мятсели и Тушоли. Слева, над Магасом с его 100-метровой Башней Согласия, можно различить скалистый Цей-Лоам (3173м) - "ингушский Олимп", на трёх вершинах которого в доисламские времена жили высшие боги Дела, Села и Гела. Ниже виден Лесистый хребет, прошитый долиной Сунжи, а за ним скрывается Тарская котловина - осетино-ингушское яблоко раздора. В 16-17 веках именно туда галгайцы впервые спустились с гор, и по селению Ангушт стали для русских ингушами. Но Владикавказ Россия поставила у Военно-Грузинской дороги прямо на границе осетинских и ингушских земель, его округу заселили оба народа, и оставшись по итогам депортации за Осетией, Тарская котловина превратилась в "северокавказский Карабах", за который в 1992 году и развернулась целая война с сотнями убитых.

16.

Левее раскинулось Экажево - огромное (19 тыс. жителей) село, отделённое Сунжей от Назрани, и по факту сросшееся с ней. В 1944-58 оно, когда по случаю депортации вайнахов большая часть Ингушетии стала частью Осетии, оно называлось Новый Ардон. Близлежащее городище ингуши считают древним Магасом - столицей Алании, чья власть над степями Предкавказья была тверда в 9-12 веках. С Аланией был связан и золотой век вайнахов, тогда крестившихся и расселившихся по плоскости, и потому потомками алан ингуши считают, конечно, не осетин, а себя. Дальше Аланию уничтожили монголы, от которых её народы нашли спасение только в горах. Нынешнее Экажево основали в 18 веке орстхоевцыцы - это вайнахское племя жило вон на тех горах вдалеке, и являло собое своеобразных чеченоингушей, числясь и в 9 чеченских тукхумах (племенах), и 9 ингушских шахарах (уделах). Среди прочих вайнахов орстхоевцы всегда славились воинственностью и беспокойностью, а России жестоко сопротивлялись, даже не входя во владения имама Шамиля. После Кавказской войны горы над Назранью кишели абреками, к которым даже немцы умудрялись закидывать агитаторов-диверсантов. Поэтому и депортация по Орстхою прокатилась особенно безжалостно, а горы те не заселены до сих пор. В Орстхое находился и Хайбах, "вайнахская Хатынь", и сколь бы ни была сомнительная история сожжения людей НКВД в этом ауле, для вайнахов она давно стала частью национальной памяти. Близ Хайбаха жил и тейп Ялхорой, из которого происходил Джохар Дудаев. Но в этом кадре - и начало, и конец Чеченских войн: если Дуки родился в тех горах, то Шамиль Басаев был уничтожен 10 июля 2006 года в Экажево, где инспектировал пригнанный из Грузии "Камаз" с взрывчаткой и боеприпасами. Ингушетия, в 1990-х бывшая неофициальным тылом Чеченской войны, к тому времени превратилась в её эпицентр - Чечню тогда уже плотно контролировали "кадыровцы", а здесь - такие же леса, лояльный в целом народ и куда больше разгильдяйства. Именно ингушей Басаев завербовал для теракта в Беслане, однако на нём в итоге погорел: ингуши отвернулись от тех, кто стреляет по детям и вдобавок даже не скрывает намерения принести в их аулы войну. Где должен был взорваться приехавший в Экажево "Камаз" - теперь уже никто не скажет, но вполне вероятно - на площади Алании в Магасе. Однако в этот раз не террористы подложили бомбу силовикам, а наоборот: ночью Назрань разбудил страшный взрыв, и голову, в которой рождались идеи самых подлых и мерзких терактов в истории, оперативники нашли в двух километрах от его эпицентра.

17.

Теперь посмотрим вдоль Бакинки на восток. За теми красными корпусами спрятана Назрановская крепость, которую местные, к слову, как и в Ведено, считают теперь твердыней Шамиля. Но у Шамиля был антагонист и среди горцев - Кунта-хаджи Кишиев, странствующий проповедник-пацифист из багдадаского суфийского ордена Кадырия. Шамиля ингуши, к началу Кавказской войны в большинстве своём язычники, не поддержали, а Россия упорно пыталась вернуть их в христианство. Ингуши спроваживали турецких и аварских проповедников, кивали православным попАм, а потом к ним тихонько пришёл чеченец Кунта-хаджи и нашёл такие слова, от которых в ислам стали переходить даже жрецы и знахари. Думается, именно за это Кишиев был в 1864 году арестован и в кандалах увезён в северную Устюжну, но несправедливая кара стала лишь катализатором его идей - адептами Кадырии теперь считается 80% ингушей. Ну а как вышло, что одинокий философ сделал больше, чем все православные миссии? Один чеченец объяснял мне, что шариат просто почти ни в чём не противоречит горским адатам. Зиярт на малой родине Кунта-хаджи я уже показывал в Ичкреии, а в Ингушетии таковым служит Дуан-Гув, "Гора молитв" на холме вблизи крепости, где Кишиев произнёс свою первую ингушскую проповедь:

18.

Как я понимаю, именно здесь в 1781 году расположилась ингушская колония Нясаре, над которой высилась башня Овлура (племянник вожака переселенцев Карцхала Мальсагова) - редкий, но всё же не единственный пример таких сооружений на плоскости. Башню взорвали в 1869 году, но от села остались старинные горские надгробия без украшений и надписей:

19.

Прерывистая цепочка кладбищ, старых и новых, разбросаны вдоль Бакинки на несколько километров с обеих сторон от Горы Молитв.

19а.

Сплошная застройка же тянется вдоль Сунжи и Бакинки на 35 километров, сквозь всю ингушскую плоскость от Осетии до Чечни. И в советских границах Назрань насчитывает 77 тыс. жителей, с включёнными в её состав в 1995 году Насыр-Кортом, Гамурзиевом и Альтиевом - 122 тыс. жителей, с выведенными обратно за городскую черту в 2009-м Барсуками и Плиевом - 136 тыс. жителей, а с вплотную приросшими к городской черте Магасом и Экажевом - все 160 тыс. Двести тысяч набрётся, если присовокупить ещё и Карабулак, встречающий восточнее Плиева - основанный в 1859 как станица Карабулакская (видимо, на месте селения орстхоевцев, тюркам известных как карабулаки), в 1995-м он не был включён в Назрань, а сам получил статус города. Нынешний Карабулак - наверное, самый безликий город России, и проехав на маршрутке от края до края, я никак не выделил его между соседними населёнными пунктами. За Карабулаком - ещё станица Троицкая и замыкающая ингушетию со стороны Чечни Сунжа, и с ними в Ингуш-Кале уже набирается 240 тысяч жителей. Ну а если добавить ещё явно тяготеющие к агломерации сквозь узкие полосы полей Кантышево, Долаково, Яндаре, Али-Юрт, Сурхахи и Нестеровскую - 320-тысячная Ингуш-Кала становится городом масштабов Грозного или Владикавказа. Подчёркивает единство всей этой системы то, что аэропорт "Магас" находится не в Магасе, и даже в плтора раза дальше от него, чем аэропорт Беслан. Вот он, на фоне Сунженского хребта между Троицкой и Сунжей:

20.

С 1960-х годов на этом месте располагался аэродром Ставропольского лётного училища, в 1993 году переданный властям новоявленной республики. Казармы и учебные корпуса стали ИнГУ, а лётное поле - аэродромом "Ингушетия", в 2000 году переименованным в "Магас". Не очень понимаю, насколько активно он работал в те годы, когда из соседний республики и шальной снаряд мог сюда залететь. Теперь же Центральный Кавказ отличает, пожалуй, наибольшая в России плотность аэропортов - Беслан, "Магас" и Грозный разделяет по полсотни километров. Самый оживлённый из трёх аэропортов осетинский, у ингушей трафик исчерпывается 3 московскими рейсами, однако билеты на них зачастую выходит дешевле, чем у чеченцев. До грозненского аэропорта я вообще не добрался, прилетал и улетал через Беслан, а в "Магасе" начался мой тур "Неизвестной России" по Чечне - меня, приехавшего на маршрутке, и двух девушек, прилетевших из Москвы, тут встречал водитель Мага при чёрной бороде и чёрном кадиллаке.

21.

Аэровокзал "Магаса" был построен в 1996-2000 годах, и в этот раз вайнахи пригласили зодчих не из Дагестана и даже не из Сванетии, а из очень далёкой высокогорной страны - Швейцарии. В 2012 году, когда это, между прочим, ещё не было мейнстримом, аэропорт был посвящён Суламбеку Осканову - первому Герою России, в апреле 1992 года получившему эту награду посмертно: военный лётчик-ингуш, он погиб под Липецком, ценой своей жизни уведя от жилых домов потерявший управление Миг-29. Такой же самолёт, словно крест в память Христа, был установлен перед аэровокзалом:

22.

Последним элементом аэропортовской площади стала небольшая мечеть (2017) очень ингушского облика:

23.

Город Сунжа (64 тыс. жителей), к которому примыкает аэропорт, местные так почти никогда не называют, даже в маршрутных табличках автобусов предпочитая старые имена. Коих Сунжа сменила немало - ещё в 18 веке здесь возник ингушский аул Курей-Юрт, на месте которого в 1845 году была основана Сунженская станица. Надо сказать, именно Сунжа, в которую впадают все горные реки Вайнахии, не один век была для горцев краем света. Сунженская линия крепостей, проложення в 1817 году Алексеем Ермоловым через Назрань и Грозный, стала фронтом Кавказской войны. Но война не прекращалась, а в 1840-е годы непокорные Дагестан и Ичкерия даже стали сильнее, объединившись под знамёнами Шамиля в Северо-Кавказский имамат. Укрепления дополнила цепочка станиц, служивших пунктами быстрого реагирования. Сюда переселялись старожилы и старообрядцы гребенцы, но больше - регулярные казаки с Дона и Волги, слагавшие пёстрое Кавказское Линейное войско, восточная половина которого в 1860 году стала Терским войском. Его центрами служили Грозный и Владикавказ, ну а Сунженская станица быстро пошла в рост, так как стояла на пол-пути между ними. Её основатель генерал-майор Николай Слепцов погиб в 1851 году в горах над Урус-Мартаном, и в память о нём станица в тот же год стала Слепцовской. К началу ХХ века в ней жило 4,5 тысяч человек.

23а.

Но неоднородность Терского казачества дала о себе знать в Гражданскую войну. Казаки из Назрани поддержали белых, понимая, что красные отдадут их земли ингушам. Старые гребенцы, с чеченцами породнившиеся даже на уровне тейпов, старались держать нейтралитет. А вот степи у устья Ассы и Фортанги стали оплотом красного казачества. Советская власть это оценила: если на западе Ингушетии уцелевших казаков в 1920 году принудительно отогнали за Терек, то здесь возникла такая удивительная для СССР административная единица, как Сунженский казачий округ. Границу его провели, кажется, буквально по кромкам полей и околицам - из 35 тыс. жителей СКО 96% были славяне. Сам он слагался аж из трёх анклавов: основная часть здесь, несколько станиц между Грозным и Гудермесом и формальная (фактически всё управлялось из Слепцовской) администрация во Владикавказе - центре Горской АССР. Её разделили по народам в 1924 году, но Сунженский округ между Чеченской и Ингушской автономной областями просуществовал ещё 5 лет и лишь в 1929-м распределился между ними. Слепцовская, в 1939 году ставшая Оржоникидзевской, в годы депортации входила уже не в Северную Осетию, а в Грозненскую область. С возвращением вайнахов сунженские станицы стремительно начали расказачиваться и обингушиваться: в 1959-89 годах русская община Ингушетии уменьшилась вдвое, с 53 до 25 тыс. человек, а в отдельно взятом Сунженском районе - с 80% до 31%. В Орджоникидэевской накануне распада Союза было 17 тыс. жителей, но в 1990-х станица показала, кажется, самый бурный в России прирост: по переписи 2002 года с 65-тысячным населением Орджоникидзевская стала чуть ли не крупнейшим сельским населённым пунктом мира. Вот только причины этого роста - трагические...

24а.

Из 17 районов Чечено-Ингушской АССР 13 населяли в основном чеченцы, 3 - в основном ингуши, и лишь Сунженский район лежал по обе стороны границы двух народов. Ингушетия, обособившись в 1992 году, конечно же сразу объявила его своим, и даже Дудаев понимал, что сейчас дальновиднее уступить. Простые нохчи же увидели здесь уголок Чечни, свободный от войны, и вот Орджоникидзевская стала столицей беженцев. Новыми районами станицы сделались гигантские лагеря из армейских палаток, где в зной и стужу ждали исхода войны десятки тысяч людей, администрацией которых стал образованный в 2001 году Чеченский комитет национального спасения. Постепенно чеченцы, к концу войны составлявшие большинство населения Орджоникидзевской, вернулись на родину, а ингуши распределились по станице и республике - и чуть позже я расскажу, в чьи дома... Но Орджоникидзевская середины нулевых была, пожалуй, самым опасным местом Кавказа - в иные дни тут случался десяток убийств, и убивали натурально все и всех: бандиты - бизнесменов, вайнахи - инородцев, ваххабиты - знахарей и колдунов. Ведь последней волной беженцев уже в "нулевых" стал криминал, вытесненный из Чечни "кадыровцами". Рамзан, впрочем, рассчитывал добраться до них и здесь - Сунженский район так и остался спорной территорией Чечени и Ингушетии, и обе республики претендовали на него целиком. Граница была утверждена лишь в 2018 году, но ещё полгода Магас сотрясали регулярные митинги с требованием её пересмотра: Чечне отошли Серноводск, Бамут, Ассиновская и долина Фортанга, то есть весь Орстхой. А Орджоникидзевская к тому времени исчезла с карты: в 2016 году станица стала городом Сунжей, а звание "крупнейшего сельского поселения России" вернулось к кубанской Каневской...

24.

Между тем, Алкун с позапрошлого кадра - это самое верхнее в горах село Сунженского района. Приехав на автовокзал попуткой из Серноводска, мы обнаружили, что ПАЗик туда отправится через полчаса. Но осмотреть станицу было надо! В общем, когда к нам подошёл таксист, я просто озвучил ему маршрут по посёлку и обязательное условие по времени. Таксист, добродушный советский дядька, нехотя назвал нам цену в 200 рублей (по всему было видно, что бесплатно гостей покатать ему было бы приятнее), и мы помчались вверх по центральной улице Висаитова:

25.

Внизу остался примыкающий к автовокзалу крытый рынок сталинской эпохи (прошлый кадр), а дальше по главной улице оказалось, что и от станицы уцелело немало казачьих хат:

26.

Среди которых выделялось здание военкомата, в казачьи времена, наверное, бывшее полковым штабом:

27.

От автостанции виден Покровский собор (2014), с храмом Варлаама Хутынского (2015) слагающий Ново-Синайскую обитель. Как я понимаю, братия её исчерпывается настоятелем, но для Ингушетии и это немало: в Магасе православные представлены домовым храмом без отдельного здания в "крепости" МВД-ФСБ, а в Назрани не представлены вовсе. Сунжа в Ингушетии традиционно считается русским центром, вот только теперь русских и здесь дай бог 1%. Больше самой церкви впечатляет высота её забора - перед нами самый настоящий оборонный храм:

28.

В 1991 году в Карабулаке убийство атамана (юридически - главы оргкомитета "Казачья Сунжа") Александра Подколзина положило начало охватившим Ингушетию беспорядкам и погромам. Казаки даже пытались организовываться и сопротивляться, но вайнахи были многочисленнее и злее. Дальше происходило здесь ровно то же, что и в казачьих станицах Чечни, и даже хуже - там русских терроризировали именно бандиты, спустившиеся с гор, здесь гнали ингуши-соседи и беженцы, занимавшие дома. Как и в Чечне, тысячи русских людей в сунженских станицах были убиты, унижены, проданы в рабство, а порядка 14 тысяч сами сделались беженцами в других регионах страны. Но в Чечне насилие остановилось при Кадырове, а в Ингушетии продолжилось и в "нулевых". Возможно, вершили его те же самые (не)люди: уничтожение Басаева лишило их лидера, способного организовать масштабный теракт, но не лишило жестокости и подлости. Летом 2007 года, когда в России полным ходом налаживалась жизнь, в Орджоникидзевской были застрелены глава русской общины Галина Губина и учительница русского языка Людмила Терёхина с сыном и дочкой, а на их похоронах ещё и 13 человек были ранены взрывом бомбы. Не знаю, что положило конец кровопролитию - вайнахи успокоились или же русских здесь попросту не осталось. Но если трагедию русских в Чечне теперь регулярно поминают через запятую с "кадыровской данью", то их собратьев по несчастью в Ингушетии страна просто забыла...

28а.

Ново-Синайский монастырь стоит теперь больше как символ России и напоминание о былом. Он построен на месте старообрядечской церкви (1912), а место станичного Покровского храма (кадр выше) занимает с 1950-х годов Дом культуры с мощный фасадом на параллельную Висаитовской улицу Осканова:

29.

В скверах по бокам от него - обелиски двух войн: слева Великой Отечественной (1960-е), справа Гражданской (1931). Про второй я, увы, забыл напрочь, хотя он определённо интереснее и напоминает про Сунженский казачий округ. Так же в прямой видимости ДК - пара самых капитальных зданий Старого Слепцовска:

30.

Но об их происхождении, увы, я не нашёл ничего:

31.

На пути от ДК к храму, на углу Осканова и Пионерской, стоит огромный заброшенный Дом быта - крупнейшее здание Орджоникидзевской:

32.

Но мы возвращаемся на улицу Висаитова и дальше мчимся по ней вверх. В больнице - кажется, осовремененный дореволюционный корпус:

33.

Церковь в Сунже крупнее любой из мечетей, но только крест над городком один, а полумесяцев - много:

34.

На самом верху улицу Висаитова упирается в вокзал, маленькое здание которого тоже отмечает полумесяц:

35.

Станция по старинке называется Слепцовская, но взойдя на перрон, я изрядно удивился, услышав тарахтение тепловоза - ведь со стороны Чечни, которой принадлежат те холмы на горизонте, рельсы обрываются через несколько сотен метров:

36.

Печальную историю железной дороги Беслан-Гудермес, на который в 1893 году в Грозный приехала нефтяная эра, я рассказывал прежде не раз: разрушенная в 1995 году, она была восстановлена лишь к востоку от Грозного, куда поезда теперь приходят спиралью через Гудермес. Западный участок восстанавливать помешала именно Ингушетия, так что от Беслана сюда отходит тупик, где пассажирское движение заканчивается вокзалом Назрани, а грузовое - у нефтебазы в Слепцовской. Ещё на 8 километров до Серноводвска, куда не дошла война, неплохо сохранились насыпи, мосты, дренажи - все они подробно показаны здесь. Ну а о том, что линию вот-вот восстановят, нам говорили и чеченцы, и ингуши.

37.

У западной горловины станции я увидел водонапорную башню, и побежал на вторую платформу сфотографировать её без кустов. Но - спешка: я споткнулся о ржавый рельс и лишь каким-то чудом сумел избежать столкновения фотоаппарата в правой руке с углом платформы. Левой рукой зато угодил прямо в битое стекло, и вот уже в такси верная Оля обрабатывала ссадины мираместином да заклеивала их пластырем. Фотка башни вышла неудачной, но чтобы жертва не была напрасной - выложу и её:

37а.

Ограда у платформы:

38.

Добрый водитель привёз нас обратно на автовокзал, и ПАЗик потарахтел в сторону гор. За Бакинкой - образцово-изумрудные поля с фруктовыми деревьями на опорах:

39.

Ингушетия состоит словно из двух этажей, и если на первом - все эти дрязги, то на втором покой да величие гор, и автобусы между ними - как лифты. Этажи соединяют две дороги: одна из Назрани через Владикавказ, другая из Сунжи по Ассинскому ущелью. Первая короче, вторая зато целиком проходит по территории республики, здесь сжимающейся до окрестных хребтов. В Кавказскую войну на Ассе жили непокорные орстхоевцы, с её окончанием по большей части подавшие в османские мухаджиры (беженцы). На их место спустились с гор ингуши, потомки шахаров Хамхи и Цори, и в смешении тех и других появились галашевцы - ингушский субэтнос предгорий, обособленный от назрановцев и горцев. Там, где долины Ассы широка, за огромной станицей Нестеровской одно за другим тянутся их сёла - Алхасты, Галашки, Мужичи и Алкун. Впрочем, внешне все они на одно лицо, так что следующие кадры с текстом не соотносятся:

40.

Станица Фельдмаршальская, в 1922 переименованная в Алхасты (4,5 тыс. жителей), в 1944-89 в Краснооктябрьское, стерегла вход в ущелье.

41.

Галашки (7,7 тыс. жителей), выросшие из хутора тейпа Галай, в 1926-44 успели побыть райцентром, 1944-77 назывались Первомайское, а в новости впервые попали 11 мая 2000 года, когда в засаду боевиков попало три машины федеральных войск - из 22 солдат погибли 19. Враги же тогда скрылись без потерь, и главарём их был то ли чеченец Руслан Хайхороев, в Первую кампанию год оборонявший Бамут, то ли ингуш Руслан Хучбарова, командовавший терактом в Беслане. Вновь Галашки напомнили о себе 23-25 сентября 2002 года, когда здесь завязался бой с прорывавшимся из Грузии в Чечню отрядом Руслана Гелаева: тогда погибли 12 солдат и 76 боевиков.

42.

Мужичи (2,3 тыс. жителей), изначально аул Мужахоевых, был станицей Фельдмаршальской изначально, в 1861-64 годах, а в 1944-58 назывался Луговое. Окрестности его славятся древними курганами, а культурным центром села с 1940 года стал музей Серго Орджоникидзе в хате, где один из законодателей Красного Кавказа жил в 1919 году. Теперь дом заброшен и почти развалился, музей перебрался в школу, но у дороги ещё осталось несколько старых домов.

43.

Автобус-лифт полз наверх неспеша, постепенно пустея, и если с базара в Сунже ехали только женщины, то из села в село прыгать на ПАЗике не стенялись и парни старшешкольных лет. Мужики же либо на заработках в других регионах, либо рассекают на своих авто.

44.

Вот и Алкун (1,2 тыс. жителей), последнее село, за которым сужается долина. Вернее, целых два Алкуна, слитых воедино лишь в 2010-м. За рекой стоит Верхний Алкун (в депортацию - Дачное), где вроде даже сохранили руины башен: боковая долина ведёт отсюда в Чечню, на параллельную реку Фортанг, где стоит заброшенное с 1940-х село Цеча-Ахк под горой Ердыкорт (1453м) - столица Орстхоя. Ну а для Цечоевых, что спустились оттуда в 18 веке, Нижний Алкун за рекой (в депортацию - Лесогорье) стал первой ступенькой к плоскости.

45.

Свою героиню Алкун обрёл в 2002 году, во время Гелаевского рейда - боевиков заметила местная жительница, воспитательница детского садика Марем Арапханова (в девичестве Хамхоева), и прежде, чем боевики застрелили её, успела поднять шум.

46.

ПАЗик, тем временем, провёз по Алкуну нас одних и высадил у монументальной новой школы. Для лифта это последний этаж, дальше - лестница, то есть автостоп. Здесь навалилось ощущение края земли, и после сырой духоты плоскости пробирал холодный ветер. Но мы даже не успели утеплиться - снизу вдруг вынырнула и притормозила рядом с нами самая натуральная чёрная бэха с тонированными стёклами, на которой двое джигитистых парней ехали "до воинской части" набирать воду из горного родника. На краю села мелькнула полубоевая башня рода Гардановых:

47.

Да памятник (2017) жертвам осетино-ингушского конфликта - по прямой до Тарского (бывшего Ангушта) всего 20 километров, и многие беженцы уходили в ноябрьский холод прямо по горам. Тем, которые на этом кадре за спиной, а впереди горы на полсотни километров до самого Цой-Педе безлюдны:

48.

Дальше над дорогой стиснулось ущелье:

49.

Но о Горной Ингушетии - в следующих 3 частях.

ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021

Обзор поездки и оглавлление серии.

Вайнахский мир. История и культура.

Чечня

Реалии современности.

Грозный. Общий колорит.

Грозный. История и что от неё осталось.

Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.

Грозный. ПромыслА.

Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.

Чеченские скансены. Хой и Герменчук.

Ведено и Ичкерия.

Кезеной-Ам.

Аргунское ущелье.

Шарой и Химой.

Урус-Мартан и Серноводск.

Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.

Ингушетия

Магас и ингушская идентичность.

Назрань и окрестности.

Сунжа, Малгобек, Галашки.

Горная Ингушетия. Таргимская котловина.

Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.

Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.

Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)

Моздок.

Беслан.