Entry tags:

БАМ! Часть 1: подпространство эвенков

Не последняя деталь БАМовской романтики - чарующая музыка географических названий: Уоян, Эворон, Таксимо, Окусикан, Ингамакит, Ангоя... Все они восходят к языку эвенков - малочисленного народа, расселённого на пространстве размером с Австралию, в 9 регионах России и 2 провинциях Китая от Енисея и Маньчжурии до Сахалина и Таймыра. В этом пространстве помещается и вся Байкало-Амурская магистраль, и более того, она проходит через нынешнее сердце эвенкийского мира на стыке Якутии, Амурской области и Забайкалья. Свой долгий БАМовский вальс я начну знакомством с историческими хозяевами этих мест - в музее Тынды и на стойбище в горах близ Новой Чары.

Пост подготовлен при поддержке сообщества "Тунгусские заметки" (вконтакте, инстаграм), посвященного традиционной культуре эвенков и эвенов.

Старое, до 1931 года официальное, название эвенков - тунгусы, и оно по-прежнему живо в термине "тунгусо-маньчжурская языковая семья". Её южная ветвь - маньчжурские народы Китая, одни из первых кочевников Великой Степи, за свою долгую историю возглавлявшие немало государств от древнего Бохая в Приморье до последней китайской монархии Цин. Восточная ветвь - братская семья народов Нижнего Приамурья, где тунгусо-маньчжурская культура легла на субстрат древних рыбаков, с каменного века живших оседло от путины к путине. Ну а северная ветвь - это тунгусы, сколько-нибудь достоверная история которых прослеживается с начала нашей эры у байкальских берегов, откуда около 1500 лет назад их выжили курыкане - воинственные тюрки во главе полиязычного союза племён (см. Ольхон). С восточного берега Байкала тунгусы откочевали в Даурию, где впервые засветились как эвенки - народ увань в трудах китайских хронистов, поменявший в степных просторах оленя на коня. Из Прибайкалья тунгусы в поисках столь же благодатных кочевий разбредались по бескрайней сибирской тайге, ассимилируя её народы. Остатки этих народов - кеты на западе и юкагиры на востоке, чьи языки не включить достоверно ни в одну языковую семью современного мира, но чаще единственным аборигеном на пути эвенков был медведь... Ещё через несколько веков уже курыкан потеснили с Байкала буряты, и те ушли на север вдоль Лены, в смешении с тамошними племенами превратившись в якутов. Придя в тайгу со многими достижениями тогдашнего прогресса, якуты стали злейшими врагами эвенков и рассекли тунгусский ареал на две неравные части. На востоке оказались обособлены племена Колымы и Индигирки, которых принято выделять в отдельный народ эвенов (21 тыс. человек; до 1930-х годов - ламуты). Миграции продолжались - одни племена встали под Восемь знамён империи Цин и ушли в Китай, другие дошли до Сахалина и низовий Амура, где на Амгуни сложился третий тунгусский народ - негидальцы (500-600 человек). У тунгусов был общий язык (у эвенков делившийся по хакающим, сэкающим и шекающим диалектам), на всём огромном пространстве остававшийся взаимопонятным. Куда как менее однородными оказались материальная и духовная культура, частью впитавшая древний субстрат кетов и самодийцев (эвенки), амурских народов (негидальцы), юкагиров, коряков и чукчей (эвены), частью сама ставшая субстратом для якутов, бурят или русских.

2.

Эвенки разделились на три хозяйственные общности - пешие (промысловики), оленные (орочоны) и конные (мурчены). Мурчены в России (см. Нерчинск) уже к началу ХХ века растворились почти без следа, оставив, однако, заметную прослойку креолов - русских гуранов в Забайкалье и бурят-хамниганов по обе стороны границ с Китаем и Монголией. В Китае, напротив, именно мурчены, в первую очередь крупное племя солонов, считаются эвенками "по умолчанию". Орочонов же (около 8 тыс. человек) китайцы выделяют в отдельный народ, в котором особое место занимает маленькая община "якутов" - это тоже эвенки, пришедшие в Китай из Якутии, причём к российским тунгусам ближе всего именно они. В царские времена из Китая в Амурские прерии заходили роды манегров и бираров (см. Албазин), в царских переписях значившиеся не тунгусами (как остальные эвенки), а, как и ещё несколько народов Дальнего Востока, орочонами. Коммунисты же пытались загнать едва ли не самый мелкодисперсный народ планеты в сетку административно-территориального деления словно из спортивного интереса. В 1930 году в России были созданы Витимо-Олёкминский и Эвенкийский национальные округа. Первый включал нынешние районы Забайкальского края к северу от Транссиба и Тындинский район Амурской области (210 тыс. км² и 9,5 тыс. жителей), центром его значилась Усть-Муя (близ Таксимо, то есть вне округа), а с 1933 года - село Усть-Калакан, так и не успевшее разрастись и в итоге опустевшее: уже в 1938 году ВОНО упразднили. Эвенкийский округ с центром в Туре оказался устойчивее: в 1977 году он из национального был переименован в автономный, а упразднён лишь в 2007-м. ЭАО лежал в бассейне двух Тунгусок, включая географический центр России у озера Виви, и всю свою историю был самым малолюдным регионом страны. На территории размером с Турцию (763 тыс. км²) к моменту распада Союза жило 30 тыс. человек, а к моменту упразднения округа - 15 тысяч, то есть один человек на 5 квадратных километров. И пожалуй только поэтому 30 июня 1908 года никого не убил Тунгусский метеорит, взорвавшийся как раз над этой территорией и так прославивший её на весь мир. Титульного региона у эвенков теперь нет, а вот единицы уровнем пониже - остались: в Якутии до сих пор есть Жиганский и Оленёкский эвенкийские национальные улусы, а в Бурятии - Баунтовский эвенкийский район, где остались последние в России мурчены, вернувшиеся в тайгу, но и там оставшиеся, в прямом смысле слова, на коне. Не отставал от "братьев навек" и Красный Китай, где есть Орочонский и Эвенкийский автономные хошууны Внутренней Монголии и десятки эвенкийских волостей в ней же и приамурской провинции Хэйлунцзян. Ныне эвенков порядка 75 тысяч человек, примерно поровну в России и Китае. Однако дело в том, что все эти цифры не значат ровным счётом ничего!

3.

В Китае родным языком владеет почти половина эвенков (19 тыс. чел.), у нас - не более 5%, да и тут ситуация очень неоднородна. В Якутии живёт половина российских эвенков (18 тыс. человек), в национальных улусах их доля достигает 75%, однако родным языком уже в 1989 году там владели 10-12% эвенков, а сейчас, наверное, и вовсе почти никто. В красноярской Эвенкии 67% населения русские, и лишь 21% - титульный народ; здешний диалект в эвенкийском языке считается литературным, но практически мёртв. И всё же только там сохранились традиционные эвенкийские родовые фамилии вроде Вакувагир, Хутокогир или Пуягир, а до 1930-х годов детям давались и традиционные имена. Самые известные из них, с лёгкой руки писателей и режиссёров - Синильга ("Снежная", то есть рождённая в метель) и Тыманча ("Утренний"). В остальных районах эвенки носят русские фамилии, но они примерно соответствуют древним родам. Центром эвенкийского мира в России стал частично совпадающий с Витимо-Олёкминским округом треугольник из современных Каларского района Забайкальского края, Тындинского района Амурской области и Нерюнгринского улуса Якутии (не входил в ВОНО). Здесь живёт около 4,5 тыс. эвенков, в первую очередь соответственно в сёлах Чапо-Олого (120 жит.), Усть-Нюкжа (500 жит.) и Иенгра (900 жит.). В 1989 году 98% из них знали родной язык, и только здесь дожило до 21 века эвенкийское оленеводство, в большинстве других уголков страны кончившееся с распадом Союза, когда совхозы были распущены, а олени - съедены. В советскую культуру же эвенки попали через кино - в 1970-х годах в таёжной глуши было снято несколько фильмов, где вместо профессиональных актёров роли исполняли местные жители. Уходящий мир эвенков Тунгуски запечатлён в ленте "Друг Тыманчи" (1970), а вот эвенки Станового нагорья стали героями фильма "Злой дух Ямбуя" по одноимённой повести писателя-геодезиста Григория Федосеева. Легенда Байкало-Амурской магистрали - его друг и проводник Улукиткан, которому "трасса БАМа" обязана многими своими поворотами. И далеко не все соплеменники ему за это благодарны: многие эвенки ценят те блага цивилизации, что принесла сюда железная дорога, для других же БАМ стал "железным чудищем", которое "прошлось по ним", превратив этот народ из хозяев Станового нагорья в меньшинство. Особенно это касается северобайкальских эвенков, не то что язык позабывших, а в преимущественно смешанных браков утрачивающих и свой фенотип.

4.

Так что само слово "эвенки" - абстрактное: из-за огромных различий в самой культуре и её сохранности всегда нужно иметь в виду, о каких именно эвенках говорится. В нашем случае - об эвенках Витимо-Олёкминского треугольника, которым посвящён и первый зал Музея БАМа в Тынде. На одной из фотографий - Шаман-камень с петроглифами, и ныне стоящий на Олёкме в 18 километрах от Усть-Нюкжи.

4а.

Большую часть своей истории эвенки - кочевники, в огромной тайге не имевшие чёткой системы угодий: их пути год от года проходили по новым местам. Транспортом тунгуса был, конечно же, олень.

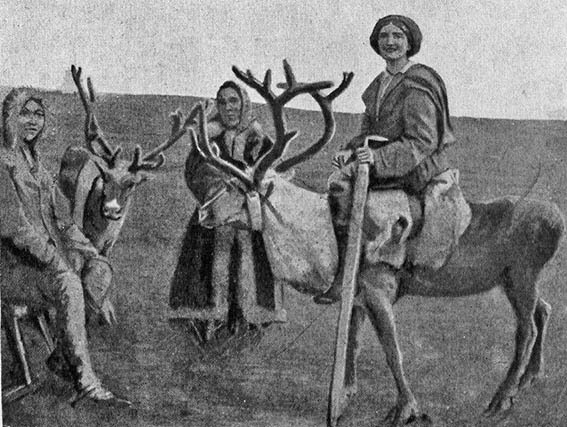

5а. на фото - британский антрополог польского происхождения Мария Чаплицкая и её проводница Мичиха из рода Хукочар.

Вот в кадре - грузовые нарты сирга с вертикальными опорами, в отличие от косых опор у легковых нарт (олок или тэгэк). На нартах, как и в руках Чаплицкой - шест тыевун, которым не упряжку погоняли, а оленный всадник помогал себе при верховой езде, седло для которой (нама) лежит на фоне лыж (киглэ - голые, суксилла - меховые). Ещё были детские (эмкору и турул) и вьючные (эмэгэн и даннэ) сёдла, все располагались у животного на лопатках. В нартах эвенки кочевали, верхом на оленях - охотились.

5.

Здесь же представлена рыбацкая сеть, но нигде в музеях я не видел лодок, которые у эвенков тоже были разнообразны - долблёнки (онгочо), берестянки (дяв) и мурекэ - свёрток лосиной кожи, натягивавшийся на каркас, который изготовлялся на месте. Рыбу ловили сетями, удочками и острогами, зимой - в проруби, над которой ставили чум.

5б.

Ведь что мурчены, что орочоны не были скотоводами в чистом виде - стада их были невелики (десятки голов), а разводили животных именно как транспорт, "забирая" (на еду и шкуры) лишь в самые голодные годы. Да и к чему резать укчаков (ездовых быков) и нями (самок оленя), если по тайге обильно бегают согжои - дикие олени, которых загоняли, резали на переправах и даже ловили с помощью оленей-манщиков, чьи рога были перетянуты ремнями так, чтобы другие олени в них застревали своими рогами. Вот в кадре - ножи, пальма (алебарда) и стрелы (с двойным наконечником), которыми пользовались охотники издавна, и ружья, на которые они перешли лишь в советское время. Рядом - ловушки, рукавицы и обувь из грубой кожи (тергани), элементы оленьей сбруи и пример добычи - лисья шкура. Мехами эвенки платили ясак и торговали с другими народами:

6.

Когда-то у них были свои ремёсла, в большинстве своём отмершие в ХХ веке. Самой живучей осталась выделка шкур (как оленьих, так и всякой дичи), которой занимались в основном женщины. Больше всего у эвенкийских кожевниц впечатляют рецепты: так, дубили шкуру размоченной трухой гнилых лиственниц, а при копчении в специальном чуме пропитывали её варёными мозгами. Из шкур делали камус (оха), ровдугу (тэргэксэ), реже в ход шли рыбья кожа (сэвгу; более популярна у амурских народов) и лапки птиц (чэвэкэ).

7.

Другими материалами служили береста, мех, лосиный и олений волос (муйэлле) и покупные ткани (красноречиво называвшиеся "торга"), по которым шили вместо ниток звериными сухожилиями. Вот берестяные корзины и туеса (эхас) да элементы упряжи из кожи и ткани:

8.

Слева - берестяной гуявун для сбора ягод, а в витринах - мужская, женская и детская одежда, которую дополняют унты (в центре), чуни (слева), вьючные сёдла (справа) и специальные детские нарты с люлькой (касыма).

9.

9а.

Национальный костюм же лучше представлен в музее Иркутска, хотя в деталях они могут отличаться от витимо-олёкминских: заметная на карте длинная "лопасть" Иркутской области, выступающая на север - это Котангский район, где живёт довольно обособленная группа эвенков. Традиционно эвенки носили кафтан с завязками на груди - летний (сун) из ткани и зимний (хэгилмэ) из осенней шкуры оленя, под который надевали натазник и расшитый нагрудник до бёдер - женский (нэлли) с прямым и мужской (хэлми) с треугольным нижним краем, самый красивый элемент одеяния. Русская эпоха принесла ещё один элемент - урбакэ, что могло означать как мужскую рубаху, так и "разросшееся" из неё женское платье.

10.

Теперь это в прошлом, но куда лучше выдержала испытание временем обувь - так, именно из эвенкийского языка проихсодит слово "унты". Выше надевались арамусы, и конкретно вот эти носил не абы кто, а главный писатель народа бамовцев Иван Ефремов:

11.

Женский наряд с урбакэ, нагрудниками, поясам бусэ и сумками авса (верхняя и левая) и мурчун (правая сумка-шкатулка):

12.

В целом, эвенкийская одежда не поражает яркими красками и мудрёными орнаментами так, как нанайская или бурятская. В ней есть какая-то таёжная, первобытная суровость. И всё же орнаменты эвенков многообразны, а в основе их - оленьи рога, лапки гагары, чумы, сопки, ручьи и таёжные тропы:

13.

Современные изделия "по мотивам" радуют глаз:

14.

Но главный предмет эвенкийского искусства - кумаланы, круглые ковры из оленьих шкур, из которых получаются отличные эмблемы, как например на кадре №3. Здесь же внизу слева - олений манок и турукэрук: специальная сумочка для соли. Её назначение далёкому от оленеводства человеку не вполне очевидно: главное лакомство оленей - это соль, которой им постоянно не хватает. Соль даёт оленеводам определённую власть над стадом, и турукэрук тоже использовался как манок - отбившихся оленей привлекает звук соли, пересыпавшейся в нём.

15.

Письменности в нашем понимании у эвенков не было, но ведь и для всего человечества первыми иероглифами были звериные следы и отпечатки когтей на деревьях.

16. подробнее.

А кроме того, эвенки мастерили особые резные календари. 12 месяцев по Солнцу они позаимствовали у русских, но наполнили своим смыслом: месяцы оленят (май), зелени и гнуса (июнь; конец перекочёвки на летние пастбища), ягод, оводов и нереста (июль), оленьих рогов и мошки (август), гона оленей (сентябрь), начала охоты (октябрь), падения снегов (ноябрь; основная пушная охота), Верхний месяц (декабрь), месяцы сидения (январь; занимались ремёслами, пережидая мороз), ветров (февраль; охота на копытных с нарт), перелома свечения (март; охота на копытных с собакой), наста и прилёта ворон (апрель).

16а.

Жилищем эвенка давно стала изба из бруса - в коллективизацию кочевников собрали в деревнях, по большей части тогда и построенных. Впрочем, историческое зодчество эвенков отлично представлено в скансенах по обе стороны Байкала, таких как Тальцы близ Иркутска, Верхняя Берёзовка в Улан-Удэ или "Ангарская деревня" в Братске. В прошлом тунгусы использовали и бурятские юрты, и якутские урасы. Но собственно эвенкийским считался дю - чум с каркасом из сложной системы жердей: туру (2 толстые с развилками на концах), икэптукан (главная жердь напротив входа) и серан (тонкие жерди). В больших чумах были ещё симка (средняя жердь-колонна) и икэптун (горизонтальная жердь над очагом).

17.

У входа в дю жила хозяйка, по бокам - остальная семья, а самым чтимым считалось место за очагом - маалу. Крыли чум ровдугой, берестой или тканью, пол устилали лапником, лишь поверх которого клали спальники и кумаланы. Но этим в тындинском музее решили пренебречь.

18.

Дю стоит в отдельном зале, а за ним справа видны сэргэ (атрибут многих народов Восточной Сибири, у бурят считающаяся ритуальной коновязью, а у эвенков - моделью сотворения мира) и идол Сэли - мамонт, вместе со змеем Дябдаром когда-то строивший мир из земли, что подняла со дна мирового океана лягушка (это именно местная версия - у большинства эвенков землю поднимала гагара). Заказчиками стройки были Сэвэки и Харги - два брата, один из которых создал всё доброе и полезное, другой - всё злое и опасное. Ещё в легендах разных групп были Дуннэ (хозяин тайги и родовых угодий), заступница людей Майи (в её руках - нити судьбы всего живого), громовержец Агды (иногда изображался в виде старика, иногда - человека с головой медведя и крыльями орла, иногда - как Гром-птица), Того Мусун, или Энекан-того (старуха-хранительница огня), Мудико, или Тэму (дух воды в виде старой четы на далёком острове), Синкэн (покровительница охоты, прекрасная дева-удача), Хэгэн (бегущая по небу лосиха, ведающая сменой дня и ночи: сама она - созвездие Большой Медведицы, её следы - Млечный путь), Торганай (Первомедведь, павший в схватке с братом-Первочеловеком - оба родились от женщины, упавшей в берлогу) и другие. По Земле бродили Калу (остроголовые когтистые копытные великаны, хранившие в сумках "щедрую шерсть" - талисман вечной удачи охотника), а у любого места, явления, рукотворного предмета и даже слова, подразумевающего переход к делу, был покровитель мусин - хоть дух перевала, хоть домовой под чумом. В общем-то, многое из перечисленного знакомо тем, кто помнит мой пост про Сикачи-Алян - язычество тунгусо-маньчжуров вплоть до своего забвения сохранило впечатляющее единство. И именно из эвенкийского языка, в переводе "беснующийся", происходит понятное на любом континенте слово "шаман":

19.

Сейчас, впрочем, обрусевшие эвенки называют своих шаманов Знающими - пляски с бубном ушли в прошлое под натиском миссионеров и политруков, и современные шаманы - это народные мудрецы, живущие в таёжных дебрях. Чужаков к ним эвенки не водят, состояние современного шаманства натурально покрыто мраком, но наиболее вероятно, что держится оно на последнем поколении стариков, получивших этот опыт от выживших в коллективизацию шаманов в середине ХХ века. Я не так давно писал о шаманском молебне на Ольхоне, и буряты убеждены, что эвенки своих шаманов давно потеряли. Убеждены не без доли злорадства - эвенкийские шаманы считались самыми сильными во всей Сибири после кетских. Обряды их, с безумными плясками и высокими прыжками, явно были гораздо зрелищнее бурятских, а вот костюм - наоборот, скромнее. Даже экипировку "светлых" и "тёмных" шаманов отличал в основном материал - лосиная или оленья ровдуга соответственно. Атрибутами шамана служили бубен (унтувун), шапка с рогами (иек) и рубаха с оберегами (самахик), в которой он напоминал огромную птицу. И, конечно, фигурки духов-помощников - сэвэнов или онгонов. Второе слово - бурятское, но так эти фигурки подписаны в музее Иркутска, где снят этот кадр:

20.

Храмами эвенков были шаманские дю в тайге. Вот один из них, сфотографированный в 1929 году на Енисее - привожу описание с "Тунгсских заметок": "Чум шамана находился в середине становища из шести чумов, расположенных по кругу. Вход в шаманский чум был ориентирован на север. Перед ним был настлан мостик из еловых круглых поленьев. По обеим сторонам на двухметровых еловых шестах были вырезаны изображения гагар. В два ряда стояли 17 фигур человекообразных божеств, причем изображения правой стороны были более примитивными. В чуме были найдены фигурки крылатых человечков. Рядом лежали деревянные жезлы и стрелы, а также изображение необычного животного. Оно имело длинное туловище, маленькую треугольную голову на удлиненной шее, четыре лапы и небольшой хвостик. (...) Позади чума в 10 м возвышался метровый помост для жертвоприношений размером 3,78 м на 2,55 м. (...) С трех сторон помост был окружен изгородью из березовых тонких деревьев. На помост вела примитивная лестница. На перекладинах помоста было подвешено деревянное изображение божества, обращенного лицом на запад, спиной к помосту. В 20 м от чума шамана за березовой изгородью были две ямы, засыпанная и провалившаяся яма."

20а.

Шаманы лечили больных, призывали удачу на промысел, сопровождали между миров, а дважды в год проводили родовые праздники. Майский Сэвэкэн - это Новый год, пробуждение природы, в котором шаман четырежды ходил к Энекан-Буга (Хозяйке Вселенной) - на первый и второй раз узнать, какие декорации и жертвы нужны для обряда, на третий - воздать почести, а на четвёртый - обрести и передать в мир жизненную силу мусин. Октябрьский Синкелаун открывал сезон охоты, и его этапами были изготовление бэюнов (фигурок животных), хождение шамана к Хозяйке с просьбой послать зверя, очищение охотников через идол-врата Чичипкан и наконец "добыча" бэюнов. Но и повседневная жизнь эвенка была полна обрядов и поверий. Например, имтэ - кормление огня, подобно христианской молитве совершавшееся ежедневно, перед едой или перед важным делом. В огонь нельзя было плевать, рубить рядом с ним дрова и класть ножи остриём к пламени. Аналогом крещения можно было назвать "приобщение к очагу", сажей из которого мазали лоб младенца. На перевалах и бродах оставлялись улгаани - подношения-лоскутки, а так же наконечники стрел и патроны. Был у эвенков и свой Медвежий праздник Такамин ("обмани медведя"), совсем не похожий на айнский и сильно упрощённый по сравнению с хантыйским, но по сути более близкий к нему: у убитого Хозяина Тайги просили прощения. С медведем человек старался лишний раз не враждовать, и охотился лишь на шатунов и подранков. В наши дни за косолапого могут жестоко покарать червяки - бичом таёжных сёл стал трихинеллёз, известный как "болезнь от медвежатины". К дух убитого медведя обращались возгласом "Кук!", и первым делом охотник созывал свидетелей, что это не он убил, а якутЫ там какие-нибудь или русские. Разделывали тушу там, где зверь погиб, а место забрасывали ветками и выставляли почётный караул из 4 идолов-ментаев. Мясо медведя на следующий день ели только мужчины, приговаривая "Кук!", со специальной посуды из рога лося, после чего кости клали на помост, а голову - на шест взглядом в ту сторону, в которую глядел зверь перед смертью. Ну а ключевым эвенкийским обрядом, актуальным и ныне, был нимат - строго регламентированный по ролям и долям раздел добычи между всей общиной, с согласия которой мата (участником делёжки) могли становиться и гости.

21.

Тунгусская вселенная состояла из множества миров, которые в поверьях западных эвенков соединяла Мировая река Энгдекит. Она брала начало в Нгактаре - мире оми, неродившихся душ, приходивший на Землю в виде хвоинок. Ниже по течению лежал Кутурук - мир нерождённых оленей, ну а в среднем течение находилась Буга - обитаемый мир. Здесь в Энгдекит впадало множество притоков, каждым из которых ведал свой шаман, а на боковых ручьях жили его сэвэны. В низовьях плескалось 7 порогов, на которых подстерегали духи смерти, и даже шаманы никогда не заходили за 4-й порог. У порогов раскинулся Буни - мир мёртвых, где всё как у нас, только наоборот: старое делается молодым, сломанное - целым, и живой человек там будет видеть тусклое солнце и землю, похожую на пар. Равно как и сам он обитателям страны мёртвых кажется призраком, а его речь звучит как треск огня или шум ветра. Ну а за последним порогом Энгдекит впадает в непостижимое безымянное запределье, куда уходят умершие в Буни, и что там, за устьем - не знает никто, ибо оттуда ни для кого нет возврата.... Все эти миры, только без связующей реки, были известны и восточным эвенкам. Из музейных залов перенесёмся в горы Удокан за сотню километров от БАМовской станции Новая Чара:

22.

Здесь, в сердце Станового нагорья, стоит посёлок Чина у так и не построенного рудника. В россыпи балков, похожей на "времянки" Бамстроя, живут два сторожа (сменяющихся дважды в месяц) и всякие заезжие охотники да рыбаки.

23.

В паре километров от Чины мы увидели убегающих в лес оленя - сперва самку, затем и самца:

24.

И привечавшие нас Два Александра (сторож с другом) такому известию обрадовались - "Завтра постреляем!":

24а.

К утру, однако, в оленях была вся Чина, и Александры поубавили пыла. Непуганые и наглые, быстро поранившие себе ноги всякими железяками, сюда явно пришли не согжои. А значит - где-то рядом и оленеводы:

25.

Нынешние эвенки кочуют отработанными маршрутами, и Александры знали, где искать их стойбище в 4 километрах от Чины:

26.

Дорога к стойбищу вся в отпечатках копыт:

27.

Александры подвезли нас на своём "Камазе" до брода через речку Катуга - главного препятствия на пути. Дальше есть ещё и заболоченный ручей:

28.

В редколесье за которым я приметил явные постройки:

29.

Стадо оленей:

30.

И людей, явно занятых делом:

31.

На краю стойбища первыми появились лайки, облизавшие нас с ног до головы и чуть не вытянувшие шнурки из ботинок:

32.

Лайки у эвенков дружелюбны к людям, но в этом и проблема - они часто увязываются за незадачливыми туристами так, что вернуться уже не могут. Поэтому если, уходя, видишь в паре километров от стойбища радостную лайку - надо искреннее её возненавидеть и быть готовым кинуть в неё камнем или ударить палкой, чтоб не ходила абы с кем.

33.

Хозяева же, - двое мужчин средних лет и подросток, - встретили нас на первый взгляд равнодушно. Но один из них сразу же повёл нас в куре, как тут называют кораль, где собралось стадо в три сотни голов. Для нас это была удача - большую часть времени олени пасутся ближе к гольцам, и лишь периодически, на несколько дней, стадо сгоняют к стойбищу. В куре животных пересчитывают, осматривают, угощают солью, и если надо - лечат.

34.

Первым вопросом эвенков было, не видели ли мы оленей в посёлке. Известие, что видели, не обрадовало пастухов - олени неизбежно ранят копыта о всякие железяки и едят пропитанные техническими жидкостями тряпки: запах топлива действует на них как наркотик. В природе, впрочем, оленя тоже сопровождает множество опасностей, будь то оводы или хищные звери. Да и согжой домашнему оленю враг - самцы-дикари настолько не считают домашних быков ровней, что даже не бодаются с ними, а просто убивают ударом копыт в позвоночник. Конечно же, они уводят нями, но те, погуляв в тайге, часто возвращаются в стадо беременными, и телята от согжоев способствуют улучшению породы.

35.

Эвенк рассказывал, как недавно столкнулся с медведем, который подрал оленя и преследовал его в стланике, а увидев человека - сослепу и в азарте погони бросился на него. Оленевод успел сделать два выстрела, и вторым всё же смертельно ранил зверя: по инерции медведь настиг его, сбил с ног и разодрал когтями одежду, но сильнее поранить уже не успел. И в общем схватка с дикими зверем тут примерно такая же обыденность, как для горожанина гоп-стоп.

36.

По диким пастбищам олени ходят против ветра, сбивающего с них насекомых. В первую очередь - оводов, откладывающих своих личинок под шкуру. Сбившись в кучу, олени похрюкивали (вернее, звук, издаваемый ими, имеет своё название - хорканье) и периодически чихали, и эвенк пояснил: "овода им в нос срут - вот они и чихают". На стойбище, однако, насекомых почти не было - по периметру кораля бочки курились каким-то травяным дымком:

37.

Пастух привёл вожака стада по кличке Братан:

38.

Кочуют трое эвенков круглый год, лишь изредка, не ежегодно, наведываясь в родное Чапо-Олого на большие праздники, как Новый год или День оленевода. В совхозах оленеводы работали вахтами, но эти - частники, и родня позаботится об их домочадцах, а если очень надо - подменит и на пастбище. За год эвенки совершают 10-12 перекочёвок по знакомым местам, без чёткого расписания: если олени начали чаще болеть - значит, пора сниматься с места.

39.

Всё стойбище в разобранном виде умещается на старом советском вездеходе. Но, как видите, тут и нарты в ходу:

40.

Тягатать их может как оленья упряжка, так и новенький "Буран". Благодаря своей компоновке (две гусницы и одна лыжа) он по сравнению с импортными снегоходами (у которых обычно две лыжи и одна гусеница) гораздо более маневрен в тайге, а по ровным местам может ездить и летом. "Бураны", на самом деле, и убили таёжное оленеводство в других районах - вопреки известной песне нанайца Кола Бельды, машина сильнее и надёжнее оленя.

41.

А лодочный моторчик напоминает, что на пути кочевников есть и реки, и богатые рыбой озёра:

42.

Скарб оленеводов сложен под навесами - от рыболовных сетей до дизель-генератора. Так как маршрут перекочёвок почти не меняется из года в год, деревянные изгороди и каркасы на стойбищах постоянные:

43.

Из этой древесины будет делаться много других вещей - те же нарты:

44.

Древки топоров или приклады для ружей:

45.

Отдельно впечатляет станок-кожемялка (кэдэрэ) - совсем такой же, как в музее. Шкура прилагается:

46.

Дю у эвенков давно вышел из обихода - оленеводы переняли у старателей и геологов брезентовые палатки:

47.

Но земляной пол, как и встарь, покрыт ковром из елового лапника. Домашний быт кочевника суров: вся обстановка жилища - лежанки вокруг печки-буржуйки. В отсутствие хозяев здесь отдыхают лайки да одинокая кошка, обороняющая припасы от всепроникающей мышей.

48.

Там, где в дю было маали, в палатке столик с колодами вместо ножек. За ним и посидели мы с хозяевами после "экскурсии" по коралю, угостив оленеводов брусничным компотом, который Ольга сварила в Чине. Через пару дней эвенки сами собирались в посёлок забирать своих оленей, а пока попросили нас напомнить тамошним мужикам, что за каждого убитого оленя положен штраф 100 тысяч рублей. Это стадо держат в основном на панты, и забивают оленей только в крайнем случае - например, если у животного серьёзные травмы.

49.

Отдельным впечатлениям стала речь кочевников - тихая, как у людей, которым не нужно перекрикивать шум машин, а важно не спугнуть зверя. Их интонации похожи не на цвета, а на полутона и едва различимые оттенки. По-русски эвенки общались и между собой, но как мне показалось - с небольшим акцентом: на самом деле это просто специфический такой специфический, но всё же русский говор. И всё же Витимо-Олёкминский треугольник - последнее место, где по-эвенкийски говорят не только старики, но и 30-летние, и даже какое-то очень небольшое число молодёжи.

50.

В эвенкийских деревнях, даже тех, куда добираться полдня вертолётом и неделю моторкой, смотреть, по словам знакомых этнологов, не на что: от русских деревень они отличаются разве что лицами жителей. От городских же можно услышать вместо "мы эвенки" - "мы кэмэнээсы": едва ли не последней причиной помнить свои корни остаются льготы, которые полагаются представителям коренных малочисленных народов Севера. Эта же ситуация препятствует смешанным бракам: кажется, даже воровство сибиряку простить легче, чем поблажки соседу, а потому русские и КМНСы в двунациональных посёлках недолюбливают друг друга и держатся особняком. Но по той же причине эвенки недолюбливали бамовцев, и дело тут даже не в том, что до постройки магистрали тунгусы были безраздельными хозяевами Станового нагорья, живя одни со своими оленями на сотни километров вокруг. С началом Великой стройки все эти оленеводы, звероводы и охотники так и остались в своих совхозах: их не приглашали строить БАМ, не награждали "длинным рублём" и даже не везде (это зависело от администрации) давали возможность отовариваться в бамовских магазинах. Станции БАМа и национальные посёлки сосуществовали, как два параллельных мира, но граница этих миров с каждым годом всё тоньше. Лихие 1990-е загнали бамовцев в тайгу выживать охотой и рыбалкой, а в наше время, с их оттоком на "материк", эвенки всё чаще устраиваются работать на железной дороге. Ну а где искать оленеводов среди этих гор - я не стал даже спрашивать: раньше, например, туристы часто встречали их на Кодаре, а затем кочевникам это надоело и они перестали ходить на Кодар.

51.

Ну а про сам БАМ в общих чертах расскажу в следующей части.

БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)

Обзор и оглавление (2020)

Обзор и оглавление (2021).

no subject

И да, Эвенкийский автономный округ превратили в 2007-м в национальный район. Но вообще, ассимиляция эвенков меня не радует. Даже льготами её не остановить.

no subject

no subject

no subject

Не всегда попадаю. Иной раз читаю вторую часть чего то там... Но посты хороши!!!

Как жителю тех краев и катающемуся туда, мне чертовски интересно. Плюс отличные фото.

Да и узнаешь немало нового. Легкая, интересная подача материала. В школе б так)))

Я б такие посты в десяточку толкал однозначно! Несрачеемкий, конечно, но в хорошую брошюрку, по тем же советским временам, однозначно уложился б.

Хорошего года! ( Или как там...)))

no subject

no subject

Что эвенки перестали по долинам Кодара ночевать, не знал.

no subject

no subject

Дальше не читал, извините.

no subject

no subject

no subject

Там и другие карты есть.

no subject

no subject

38 — интересная внешность у человека. Я бы издалека скорее принял его за представителя какого-то из народов Ближнего Востока. Возможно, борода играет роль.

no subject

Тунгусские шаманы реально считались очень могущественными, даже средний тунгусский шаман мог без труда одолеть великих шаманов других народов

Ну а последний великий шаман эвенков Савей умер в 2013, то есть по сути был нашим современником.

И про него такие легенды и истории ходили, почище, чем про Гендальфа

no subject

Я как-то привык воспринимать шаманов в качестве эдаких прото-священников/прото-врачей. То есть для меня эта фраза выглядит примерно как "даже средний ксендз мог без труда одолеть великих мулл" или "даже средний кардиолог может без труда одолеть великих проктологов". )))

no subject

no subject

no subject

Буддийские не особо боролись с шаманами. У буддизма несколько иной взгляд на язычество. Он не отрицает языческих богов и не считает их бесами, как авраамические религии. Он включил их в свою мифологию, но при этом считает их бесполезными существами с точки зрения достижения спасения (хотя некоторые языческие боги наделены способностями оказывать покровительство буддийским святым). Поэтому если кто-то хочет молиться древним богам — да пусть молится, тру-буддист пожмет плечами и будет медитировать дальше.

Ислам тоже победил шаманизм используя мощь государственной религии

А еще был один уникальный случай: в Бурятии православный русский священник внезапно заболел шаманской болезнью, в итоге прошел посвящение в шаманы и, продолжая служить в церкви, стал также камлать.

А буряты и довольны были: и поп, и шаман в одном флаконе

no subject

Однако мировые религии удивительно живучи, а вот шаманизм и анимизм наоборот — при соприкосновении с мейнстримной религией моментально сходят на нет и исчезают за пару-тройку поколений. Те же адыги, абхазы, чеченцы и ингуши ещё 200 лет назад в массе были язычниками.

Ну и про буддизм тоже не соглашусь. Я достаточно поездил по буддистским странам (Непал, Таиланд, Камбоджа, Лаос, Бирма, Япония). Несмотря на внешнее всепрощение, буддизм — достаточно жёсткая религия. Там есть свои бесы и язычество буддисты вытесняют достаточно быстро и эффективно.

no subject

no subject

станция Амазар, в районе 1910 года:

да еще в 60-е кое где встречались, пока окончательно не исчезли. И никто про них ни фильмов не снимает, ни мультиков. В отличии от американских индейцев...

no subject

Ассимиляция печалит. хотя конечно, в таких вопросах гораздо важнее чего хотят сами люди, а не романтики в интернетах.

no subject

Мне вот как-то жаль, что люди перестали носить национальные костюмы. Даже в Японии кимоно сейчас носят в основном туристы (в основном китайские), а сами японцы — только по особым случаям, да и то не все. Я видел только одну бабушку, которая была одета в кимоно в повседневной ситуации.

Хотя я слышал, что в Китае недавно возникла целая субкультура любителей традиционной одежды. Называется "ханьфу". Но уж не знаю, насколько это действительно распространено (реально ли они это носят в повседневной жизни, или только на фотосессиях) — и насколько костюмы аутентичны. В любом случае, выглядит красиво.

https://nextshark.com/hanfu-china-fashion/

https://en.wikipedia.org/wiki/Hanfu_Movement

no subject

субкультура любителей традиционной одежды

no subject

Тут надо помнить, что большая часть так называемых "национальных костюмов" — это именно что одежда для особых случаев, либо одежда элиты. И как правило, стоила в те времена огромных денег.

Крестьяне исторической Японии, как и большинство других крестьян-южноазиатов, просто заворачивались в кусок дешёвой ткани, которая со временем трансформировалась в штаны-хакама. Сверху носили самодельный плащ из соломы — мино. Такую одежду сегодня каждый день носить не будешь, как и невозможно, например, современному русскому ежедневно ходить в холщовых портках и лаптях.

А повседневное и повсеместное ношение кимоно, как и повседневное ношение кокошника — это не традиции, это — фэнтези.

no subject

no subject

В комментарии Амазар упоминали, это тоже эвенкийское название?

no subject

Обряд поедания медведя хорошо в упомянутом "Злом духе Ямбуя" показан. И "Кук!" и как эвенки посылают дух медведя за другими людьми, якобы это они его убили. Интересно! ))

no subject

no subject

no subject

На 16а — это якутский чорон с якутским символом-цветком сарданой :)

no subject

> На территории размером с Турцию (763 тыс. км²) к моменту распада Союза жило 30 тыс. человек, а к моменту упразднения округа - 15 тысяч, то есть один человек на 5 квадратных километров

На 50 же.

no subject