Entry tags:

КБЖД. Часть 1: Порт-Байкал - Берёзовая бухта

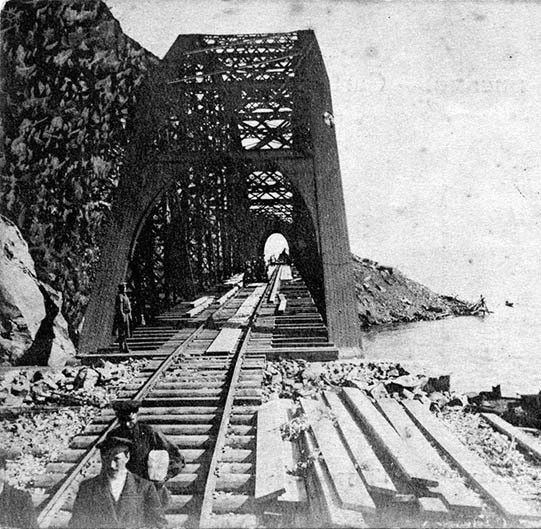

Известнейшая достопримечательность Байкала, красивейшая железная дорога России - Кругобайкальская железная дорога. Из 89 километров этой заповедной однопутной линии более 10% (9063м) приходится на тоннели, 73% - на выемки в скалах, и какие-то стремящиеся к нулю доли процента - на те открытые участки, с которых не виден Байкал. Узкий карниз между отвесными скалами Олхинского плато и волнами Священного моря вместил 18 галерей, 39 тоннелей, 248 мостов и 268 подпорных стенок: в среднем по одному инженерному сооружению на каждые 180 метров - многие из них сами побольше в длину. По Кругобайкалке можно проехать на экскурсионном поезде (в высокий сезон - с паровозом), круизном судне, рейсовой "мотане" (или, для своих - "передаче") из маневрового локомотива и единственного вагона... но по-настоящему увидеть КБЖД можно лишь одним способом - пройти её пешком! Что и сделали мы сибирской осенью, частью в компании

Кроме того, маленький участок КБЖД сохранился прямо в черте Иркутска, близ ГЭС, об окрестностях которой я рассказывал в прошлой части.

Название "Ангара" возводят то ли к эвенкийскому "Анара" ("Пасть"), то ли к бурятскому "Анга" ("Открытая"): у реки, вытекающей из самого водообильного в мире озера - самый широкий в мире исток. От берега до берега здесь около километра, а среднегодовой расход воды 1855 м³/с - всего в 2,5 раза меньше, чем в устье. С разных сторон истока расположены Порт-Байкал и Листвянка - иркутские аванпорты (вернее, их противоположность - ведь аванпорт должен быть в устье) в 60 километрах от города:

2.

Нынешняя Листвянка - небольшой ПГТ (1,9 тыс. жителей), до 1934 года - село Лиственничное, известное с 1726 года. Прежде были в ней и рыбхозы, и верфи, но в наше потребительское время все прочие специальности вытеснил курорт: близость к Иркутску, из которого сюда можно сгонять на пару часиков хоть своими колёсами, хоть маршруткой, превратила Листвянку в самый что ни на есть Байкальский Сочи с цепочкой отелей вдоль набережной.

3.

Здесь есть, конечно, и свои достопримечательности - например, первоклассный Музей Байкала с парой очаровательных нерп, гора Камень Черского с лёгким подъёмом и отличными видами, Крестовая падь с деревянной Никольской церковью (1846) или руины верфи им. Николая Ярославского, построенной в 1890-х годах для сборки и обслуживания ледоколов. Первые два я посетил зимой 2012 года, и самым ярким впечатлением стал чёрный исток Ангары, затянутый густым паром - из-за примеси подлёдных вод Пасть реки не замерзает даже в 40-градусные морозы. Но зимние сумерки тогда застигли меня на середине длинного посёлка - ни до храма, ни до верфи я не дошёл ни в 2012-м, ни в 2020-м году.

4.

В этот раз нас занесло в Листвянку лишь транзитом - ведь автодорога проходит по правому берегу Ангары, а железная дорога до своего затопления Иркутской ГЭС шла по левому. Две стороны истока круглый год связывает автопаром "Байкальские воды", отправляющийся от старинного каменного причала Рогатка, сложенного ещё в 1861 году для таможенной службы. В дни нашей поездки, однако, паром был на ремонте, и на иркутской маршрутке мы проехали пару остановок дальше Рогатки, до гостиницы "Алания", где причалом в открытых водах Байкала служит здоровенная баржа №2501:

5.

У мостков - красноречивый плакат, но ветреным октябрьским днём он мало для кого актуален. Зато я бросил в прозрачную воду Священного моря пару виноградин - всё ж мы в шаманском краю, где с меня не убудет уважить вечных духов.

5а.

Приехав за час с лишним до отправления, мы прохаживались по набережной, вглядываясь в нашу цель - посёлок Байкал. Вернее Порт-Байкал - так называют его в обиходе:

6.

На длинном причале, построенном ещё для старых ледоколов, на зиму собрался немногочисленный круизный и рыбацкий флот. К Листвянке же Порт-Байкал обращён постройками станции:

7.

На фоне обрывов, под которыми просматривается нить КБЖД, сновали экскурсионные лодки:

8.

Среди которых мы и сами не заметили, как из порта вышел заменитель парома - белоснежный скоростной "Восход", младший брат знакомых по Амуру и Ангаре "Метеоров":

9.

Там же, на Амуре и Ангаре, я рассказывал о феномене советских судов на подводных крыльях, с 1950-х годов создававшихся гениальным инженером Ростиславом Алексеевым в Горьком и соседнем с ним Чкаловске. Начиная с архаичной "Ракеты" эти "водолёты", способные разгоняться до вполне сухопутных скоростей в 70-80км/ч образовали целое семейство. От миниатюрного "Полесья" до огромной морской "Кометы", они успели поработать на всех крупных реках СССР и кажется, даже на всех континентах. Распад Советского Союза и его далёкой от рыночных механизмов инфраструктуры оставил осколки и от маршрутной сети скоростных судов, и от их производства: самыми живучими в семействе оказались "Метеоры", которыми представлено теперь как бы не 9 из 10 "водолётов". "Восход" - машинка несколько более редкая: с 1973 года завод "Море" в Феодосии спустил на воду полторы сотни таких судов, причём 3 последних "Восхода" строились в 2002 году по заказу Нидерландов, где до 2014 года ходили из Амстердама в Вельзен. При Советах "Восходы" экспортировались в 18 стран, среди которых помимо верного соцлагеря были Австрия, Греция, Турция, Канада (!), Китай и Таиланд, а во Вьетнаме "Восходы" вроде бы до сих пор бегают до островного Хайфона.

10.

В детстве я хорошо помню "Восходы", в крыльях белых брызг проносившиеся по Каме мимо моей пермской дачи. Но за время самостоятельных путешествий я, кажется, впервые встретил рейсовый "Восход": летом он возит народ из Иркутска в байкальское село со звучным названием Большие Коты. Не удивлюсь, если это последняя "восходная" линия в России.

11.

И я бы сказал, среди всех скоростных судов именно "Восход" - самый красивый:

12.

По сравнению с "Метеором" он гораздо меньше - на самом деле всего в полтора раза (71 место против 123), но "на глаз" кажется, что как минимум втрое.

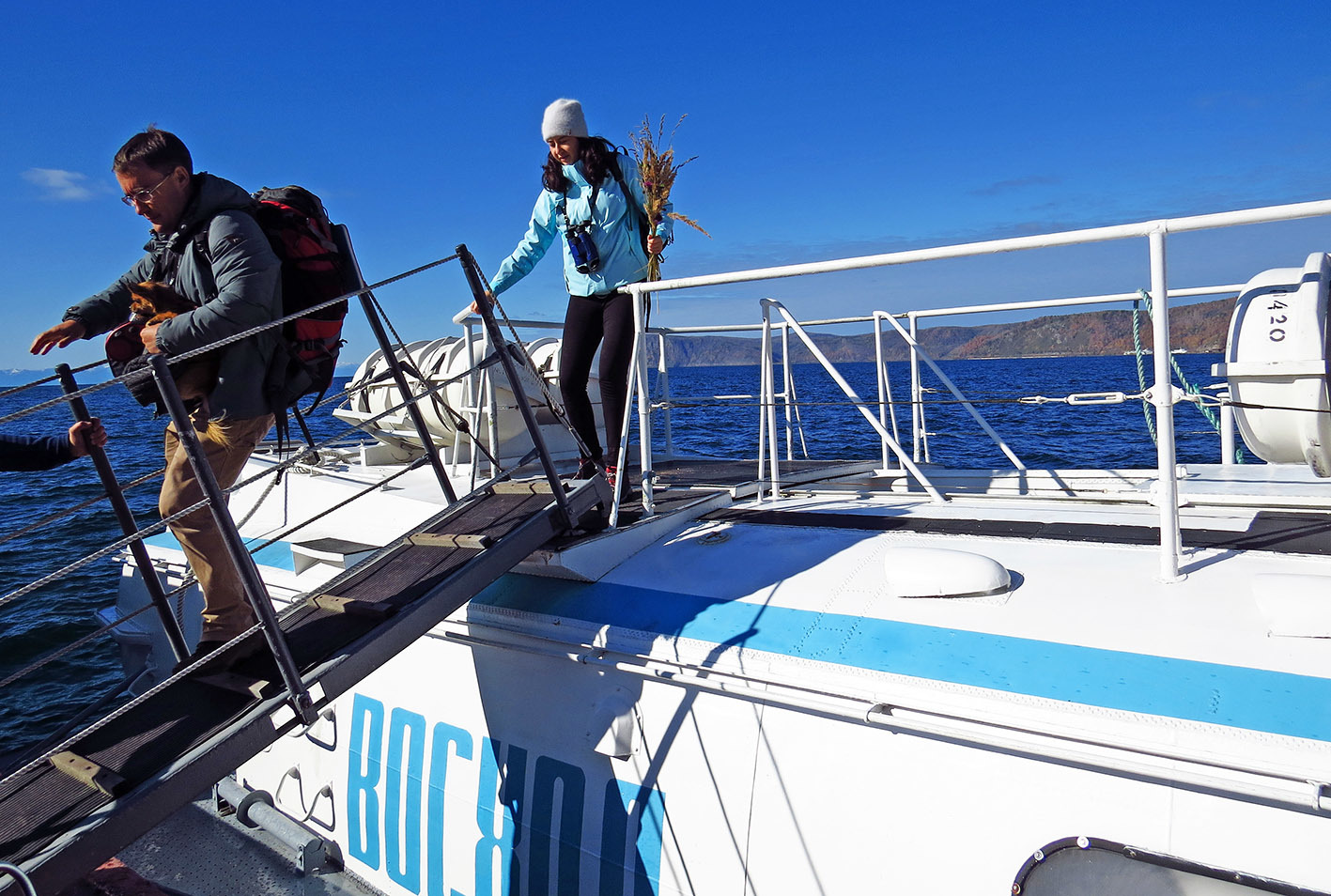

13.

В носовом салоне - всего пара рядов, а кормового салона нет вовсе, как и палубы-"курилки", вместо которой третий выход через верх. Именно через него происходила посадка в Листвянке, а вот высадка в Порт-Байкале - уже через боковую дверь. Идея же приехать к причалу заранее оказалась очень здравой - за час у "Алании" скопилась толпа москвичей и питерцев, какую не каждый митинг соберёт, и "Восход" даже сделал два рейса - второй оказался по сути чартером для огромной группы от какой-то крупной фирмы, уж не знаю, на тимбилдинг ехавшей, на мастер-класс по делегированию или хотя бы просто на корпоратив.

14.

Не знаю, сколько времени уходит на пересечение истока Ангары у медлительных "Байкальских вод", а вот "Восход" буквально телепортируется - за 10-15-ю минутами посадки следует 3-5 минут пути. Вот и он, Порт-Байкал за Ангарой - совсем маленький пристанционный посёлок (400 жителей), в 1948-2014 годах числившийся ПГТ. Основная часть его - поодаль, за новенькими корпусами завода по розливу байкальской воды, который просто качает её с 400-метровой глубины в свои бутылки:

15.

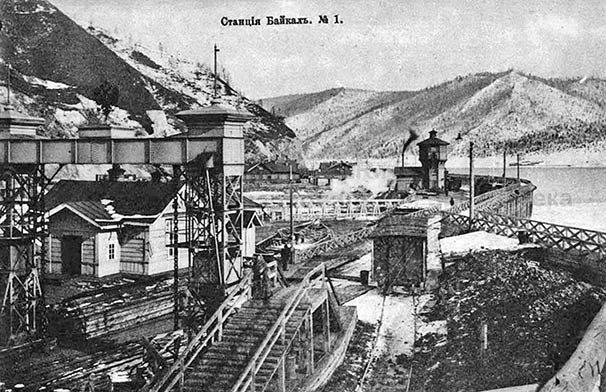

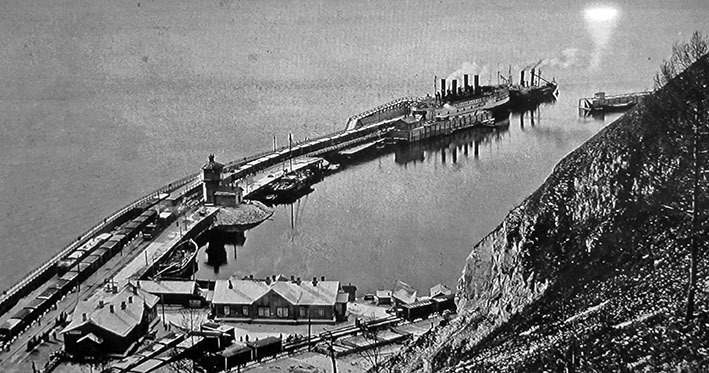

Но исторический центр Порта-Байкал - у начала Ангары, на мысе Малый Баранчик, где в 1897 году Транссиб упёрся в Священном море. Первоначально здесь начиналась переправа до забайкальской станции Мысовая, и важность её была такова, что всё необходимое царские власти заказали у Армстронгов - крупнейших промышленных магнатов Старой Англии. К 1899 году из Ньюкасла сюда по частям приехали крупнейший для своей эпохи железнодорожный паром "Байкал", второй по возрасту из сохранившихся (см. прошлую часть) в мире ледокол "Ангара", а так же 3 металлических маяка - на Мысовой один из них я покажу вблизи, а вот его "брата" над Порт-Байкалом я разглядел лишь на фото:

16.

Для двух судов на переправе строились разные причалы - прямые для "Ангары" и вилочные для "Байкала". Что ещё удивительнее, они сохранились - на "байкальском" теперь плавдок, на "ангарском" - какие-то ржавые корыта. Самые, впрочем, интересные суда стоят не у самих причалов, а в гавани под их защитой. Вот слева две баржи - плавучая нефтебаза "Самотлор" и "Метрополия", во время Байкальской экспедиции 2008-10 годов служившая базой для двух батискафов "Мир". Построенные в Финляндии в 1980-х годах для советской океанографии, они погружались в океаны на глубину до 6500 метров, а уж дно Байкала облазали вдоль и поперёк, открыв немало нового в его пресноводной бездне. А заодно - катали известных людей от В. Путина до В. Распутина, чем тогда и прославились в прессе.

17.

Здесь же зимуют круизные теплоходы - например, "Николай Ерощенко", переоборудованный в 2003 году из спущенного на воду в той же Листвянке в далёком 1969-м буксира. Круизы по Байкалу - удовольствие не из дешёвых (ведь простаивают эти суда по 9-10 месяцев в году!), и я все локти себе обгрыз, что в 2012 году не съездил в Сибирь ещё и летом - тогда через всё Славное море ходила "Комета" из Иркутска в Северобайкальск, ныне списанная без замены.

18.

Транссибирская магистраль пересекла множество огромных рек, но именно Байкал стал главной преградой на пути от Балтики к Тихому океану. Вернее, даже не сам Байкал, а Олхинское плато, грузной плитой лежащее между Ангарой и южной оконечностью пресного моря. Среди туристов известное своими скальниками наподобие Красноярских Столбов в окрестностях посёлка Большой Луг, к берегу оно обрывается отвесными ярами до 400 метров высотой, и даже чуть поодаль спуск с плато был слишком крутым для паровозов 19 века. Паромная переправа тут, конечно, замышлялась временным решением, да и сложности в условиях Сибири (тут вам не озеро Ван!) с ней были связаны такие, что будь она постоянной - наверное, вообще бы не стоило строить Транссиб.

18а.

С ледохода до ледостава "Байкал" спокойно возил поезда в Мысовую и обратно, пересекая озеро за 2,5-3 часа. Дальше трассу для него проламывала "Ангара", но как рассказывали мне в Мурманске, в 50-градусный мороз с штормовым ветром прочность льда делается сравнимой с прочностью стали. Байкал, конечно, помягче Арктики, и всё же на пике зимы его лёд может спокойно удерживать не то что машину, а большой вертолёт или трактор. В такое время пассажиры в казённых тулупах и грузы пересекали Славное море на санях, а на льду устраивалась из дощатых времянок станция Середина, где люди могли погреться, выпить горячего чаю или пельменей навернуть. Санный путь, впрочем, тоже был непрост: огромную поверхность озера пересекают многочисленные "становые щели" до пары метров шириной, так что караван всегда вёз с собой настилы для временных мостиков. Пропускная способность переправы, а следовательно и всего Транссиба, сводилась к ничтожным 4 парам поездов в сутки...

19а.

Это заметили японцы во время Боксёрского восстания в Китае, и не сумев договориться с Россией о разделе сфер влияния по Тумангану, хорошо поняли, сколько времени им осталось для того, чтоб нанести удар. Переправа одной дивизии через Байкал растягивалась на две недели, а зимой с 1904 на 1905 год от Порт-Байкала до Танхоя и вовсе была проложена ледовая железная дорога на конной тяге, по которой перевозились порожние вагоны и полуразобранные паровозы. Стройка Кругобайкальской железной дороги к тому времени входила в финальную стадию. 260-километровая линия по берегу Байкала начала прокладываться ещё до запуска переправы: в 1899-1901 годах - от порта Мысовая до более удобного причала Танхой. К 1902 году линия достигла Слюдянки, но самым трудным оставался участок под Олхинским плато, меньше сотни вёрст до Порта-Байкала. Их пробивали три года, задействуя единовременно до 15000 рабочих, среди которых были и каторжане Александровского централа, и поднаторевшие в тоннелестроении фриулинцы, приглашённые из Италии. В зиму ледовых эшелонов по карнизу Олхинского плато уже ходили первые рабочие поезда, а окончательно принята в эксплуатацию КБЖД была 18 сентября (1 октября) 1905 года. С этого же момента она перестала существовать де-юре: Управление по строительству Кругобайкальской железной дороги завершило свою работу, а готовая линия никогда административно не выделялась из Забайкальской и (Восточно-)Сибирской железных дорог. Так и идёт дорога - от станции Байкал (где нас ждала "мотаня") вдоль и обрывов яров, и далёких гор Хамар-Дабана за морем:

19.

Деревянный вокзал был построен ещё в 1900 году для пассажиров переправы, однако, первоначальное здание было серьёзно повреждено в 1918 году взрывом вагона из боеприпасами, позже многократно реставрировалось и поновлялось...

20.

...и наконец было "реконструировано со сносом" в 2005-06 годах, причём с заметным упрощением резьбы на фасаде. Большую часть вокзала-новодела занял музей Кругобайкальской железной дороги, осенью 2020-го, увы, оказавшийся закрытым на ковид. Я ограничился общим видом экспозиции через стекло, а вот в этот чужой пост могу отослать за более подробным рассказом.

21.

В сторону Слюдянки нас повезёт "мотаня", поэтому сперва прогуляемся пешком в сторону Иркутска - благо, идти совсем недалеко. Самые заметные объекты станции Байкал - каменная насосная станция:

22.

И, рядышком с её гидрантом - паровоз-"лебедянка" (1953), поставленный здесь в 2007 году:

23.

Пути поворачивают вдоль Ангары и обрываются через несколько сотен метров у Дёминой пади. Идя по КБЖД, невозможно поверить, что она была когда-то магистральным ходом Транссиба, и никакие реконструкции не смогли этого изменить. В 1910-14 годах линия была по сути построена заново, причём сложнее и масштабнее - был уложен второй путь со множеством новых мостов и тоннелей. Пропускная способность КБЖД достигла вполне солидной величины 48 пар поездов в сутки. Но тем опаснее становилось положение линии на узком карнизе: регулярные обвалы и сели то перекрывали движения на дни и недели, то давили вагоны и сбрасывали локомотивы с путей. По счастливой случайности таких ЧП не происходило во время Великой Отечественной, и думается, многие из ответственных лиц тогда поверили в Бога - удар стихии мог закончиться катастрофой далёких фронтов. Между тем, и локомотивостроение за 40 лет шагнуло далеко вперёд: в СССР появились электровозы, способные взбираться на склоны Олхинского плато, и в 1941-49 годах из Иркутска в Слюдянку (вернее, в Култук) была проложена новая Перевальная линия. Участок вдоль Ангары и Байкала превратился в малодеятельного дублёра, а в 1956 году приречная часть и вовсе была затоплена Иркутской ГЭС. Порт-Байкал снова стал тупиком - только теперь с другой стороны. И в целом, хотя фактически КБЖД - это 260 километров отсюда до Мысовой (город Бабушкин), в обиходе под Кругобайкалкой понимают совсем не круглую, а очень даже прямую тупиковую линию длиной 89 километров от Порта-Байкала до Слюдянки-2.

24.

С берега Ангары я заснял Шаман-камень - одинокий валун посреди русла, на котором, по преданию, сидит Ама-Саган Нойон - дух-хранитель реки. По другой легенде этим камнем старик Байкал запустил красавице-Ангаре по затылку, увидев, что та убегает от него к молодцу-Енисею. Шаманский камень - отличный водомер: в обычные годы видно, что он раздвоен, в сухие рядом всплывает ещё и камень Шаманёнок, но я попал сюда, напротив, в тот год, когда река была на грани наводнения.

25.

Обвалы же не потеряли актуальности, внеся свои коррективы в наш маршрут. Путь "мотани"-"передачи" занимает 4 с небольшим часа, и из Слюдянки поезд отходит (по состоянию на 2020-й год) в 13:49, а из Порта-Байкала - в 3 часа ночи. Сам его график довольно мудрёный - с четверга по понедельник "мотаня" отправляется из Слюдянки, во вторник, пятницу, субботу и воскресение - из Порта-Байкала, то есть по средам общедоступного движения на КБЖД нет вообще, а по пятницам и выходным оно есть в обе стороны. Но оптимальный день для старта - воскресение: в это время поезда из Порта-Байкал отправляется в 14:13, позволяя спокойно осмотреть сам Порт-Байкал, высадиться при свете дня в любой точке линии и дальше спокойно идти пешком. Нашей поездке, однако, предшествовали небольшое землетрясение и большие дожди, поэтому и без того черепашью скорость поезда ограничили, удлинив путь с 4 до 6 часов - причём за счёт отправления. Получалось, что от "Восхода" до "передачи" у нас не было и получаса, так что я едва успел обежать станцию. "Мотаня" встретил новеньким плацкартным (вернее, общим) вагоном, где вместе с нами не набралось и десятка пассажиров - да и те были сплошь туристы-москвичи. Бросив вещи в плацкарт, большую часть пути мы проехали в заднем тамбуре, снимая, например, как остается позади Порт-Байкал с заводом-водососом:

26.

Через несколько минут встречает более обширная и весьма людная жилая часть посёлка:

27.

Где у "мотани" и первая остановка - платформа 74-й километр. Нумерация километров на КБЖД по старинке начинается от Иркутска-Сортировочного (не -Пассажирского!), бывшей станции Иннокентиевская, на момент постройки линии служившей границей Сибирской и Забайкальской железных дорог. Из Ангары КБЖД выныривает 72-м километром и вливается в сквозной Транссиб 161-м.

28.

В низинке у платформы - простенький сараеобразный ДКЖД, на сопке - деревянная Преображенская церковь (2007-11):

29.

Прелесть Кругобайкалки - в том, что вдоль неё нет автодороги, которую сюда было бы просто некуда впихнуть. Отдельные умельцы гоняют на квадриках прямо по шпалам, но их немного, а потому на большей части линии даже в самый высокий сезон не будет ни галдящих китайцев, ни жлобов на джипах. В Порт-Байкале есть несколько турбаз, но народ из них редко заходит дальше первой противооползневой галереи (83м):

30.

Платформа 80-й километр в устье речки Большой Баранчик целиком превратилась в базу отдыха "Серебряный ключ":

31.

Включаю старые казармы и один из немногих сохранившихся одинарный сторожевой домик. На кадре выше обратите внимание на пару мостов - за редчайшим исключением те из них, что дальше от Байкала, строились в 1903-05 годах, а те, что ближе - в 1910-14, при укладке второго пути. Старые мосты в основном из камня с металлическими пролётами, новые - железобетонные, и немудрено, что когда линия вновь стала однопутной, рабочими остались именно они.

32.

А за 80-м километром - и тоннель №1 (158м), абсолютно заурядный среди прочих:

33.

Показать все 38 тоннелей, 18 галерей и 248 мостов я даже не ставлю задачи:

34.

Порт-Байкал быстро скрылся за поворотом, а вот Листвянка маячила на заднем плане добрых пол-пути. У воды видна "Байкальская ривьера", а на сопках - Байкальская астрофизическая обсерватория (1980) с крупнейшим в Евразии вакуумным телескопом - он направляет солнечные лучи на спектрограф, который анализирует температуру, активность и химический состав Солнца:

35.

Но вот и Листвянка ушла за очередной мыс:

36.

Промелькнул Откол - выемка со скалой, ненадолго закрывающей воды Байкала. За ним - следующие тоннели. Где-то тут, на 87-м километре в мае 1941 года многотонный валун, упав с 30-метровой высоты, сбросил в Байкал паровоз, ещё долго лежавший в воде вверх колёсами.

36а.

Руины типовой электростанции 1930-х годов у пади Каторжанка, где не зэки при Сталине, а каторжники при царе добывали строительный камень:

37.

Следующий 8-й тоннель (349м) - самый кривой (условный радиус 320м) на КБЖД. Его я красиво заснять не сподобился, но от предыдущего тоннеля, разбирая фотографии, я его смог отличить лишь по хронологии, а не внешнему виду:

38.

8-й тоннель пробит сквозь Толстый мыс с парой заброшенных домиков у линии прибоя:

39.

Старая галерея зарастает на втором пути:

40.

На 98-м километре - очередная турбаза "Хвойная":

41.

Буквально через пару минут после которой мы соскочили с "передачи" на двухпутной станции Уланово, где, к нашему удивлению, ждал товарняк с вагонами-холодильниками для бутылок с байкальской водой и рыбы. Его мы видели единственный раз за 4 дня похода:

42.

Станцию Хвойную переименовали в 1933 году в честь красного железнодорожника Николая Уланова, убитого в Гражданскую войну белочехами. Станций на "походной" части Кругобайкалки всего 2, и Уланово из них более унылая - рядом никакого посёлка, исторический вокзал разрушен, новодел вместо него невзрачен, и даже два стоявших здесь паровоза расселили в 2007 году - один теперь в Порт-Байкале, другой покажу в следующей части. Из оставшегося примечательны разве что сторожевой домик (вернее, его реплика):

43.

И заброшенная, но аутентичная водоподъёмная станция:

44.

Ближе к горловине - пара мостов. На самом деле из 248 так выглядят примерно 220 - длиннее 10 метров на всей КБЖД их 20 штук. А подавляющее большинство - такие вот однопролётные мостики:

45.

Итак, середина дня воскресения - "передача" ушла в Слюдянку, а нам предстояло идти по ее следу пешком. На 60 километров со всеми фотостопами и привалами я закладывал 3,5 дня.

46.

На берегах Байкала приятный микроклимат - если в стороне от моря деревья были уже голые, то здесь стояла золотая осень. Кроме того, туристы знают удивительное свойство - близ Байкала нет ни гнуса, ни клещей: ведь весна сюда приходит тоже позже, и когда за горами выводится вся эта гадость, тут ещё стоят льды. Неприятным же открытием оказалось то, что байкальской воды не напиться там, где застанет жажда - большую часть линии от воды отделяет обрыв:

47.

Именно в Уланово мы покинули "мотаню" потому, что живописность Кругобайкалки неуклонно нарастает с севера на юг, и вот на 99 километре (где остановок нет) встречает первая достопримечательность "must see" - Берёзовая бухта:

48.

Очень глубокая (до 30 метров) и на карте образующая почти равнобедренный треугольник, она врезается в подгорный карниз. Заметный на кадре выше тоннель №9бис обходит бухту, но тропинка по осыпям над обрывами ведёт в заброшенную галерею №6 (51 метр):

49.

За ней видны руины очередной электростанции 1930-х годов, но радостно бежать к ним не стоит - галерея выводит прямо на обрыв:

50.

В вершине бухты - что-то вроде грота:

51.

К которому можно пройти по длинному (457м) тоннелю №9-бис. Обратите внимание - тоннель рассчитан на два пути, и оставшийся единственным путь при очередной реконструкции был смещён к середине:

52.

В какой-то момент перпендикулярно тоннелю уходит короткая штольня, использовавшаяся при строительстве, а затем ставшая водоотводом:

53.

Без обделки похожая на пещерку с подземным ручьём

54.

Вид из "грота" на 6-ю галерею ещё интереснее, чем из галереи на грот. Первоначально, в 1904 году, через бухту был перекинут 128-метровый мост, с большим отрывом самый длинный на Кругобайкалке.

55а.

Он прослужил здесь десяток лет, пока в 1916 году не пробили тоннель №9бис в обход бухты. Мост, однако, не на слом пустили, а аккуратно перевезли через Байкал, поставив в устье Выдриной речки, которое можно разглядеть в противолежащей стене синих гор. Там он избежал слома в 1999 году, когда был выведен из эксплуатации, и я ещё покажу его в последней части рассказа. Здесь же осталась лишь галерея, вместо моста обрывающаяся к неспокойной воде:

55.

Покидаем тоннель. Обратите внимание, что его "култукский" портал гораздо красивее "иркутского" - тот конец тоннеля рухнул в 1971 году, когда аномальные дожди (полугодичная норма осадков за 10 дней) повредили не только Кругобайкалку, но и магистральный Транссиб по ту сторону озера. На полное восстановление линии ушло 12 дней ударного труда, и в это время в последний раз на Байкале работала переправа.

56.

И полюбовавшись баржей на фоне Хамар-Дабана (кстати, единственным крупным судном на Байкале, увиденным за весь поход), продолжаем путь:

57.

Но - уже в следующей части.

БАЙКАЛ-2020

Обзор и оглавление.

Иркутский Север

Байкало-Амурский маршрут. Предыдущая часть путешествия.

По Ангаре. Братск - Балаганск.

Большой Иркутск - будет позже.

Кругобайкальская железная дорога

Иркутская ГЭС и окрестности (остатки в городе).

КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.

КБЖД. Шумиха - Киркирей.

КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.

КБЖД. Шаражалгай - Култук.

Култук и Шаманский мыс.

Слюдянка и Байкальск.

Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.

Тункинская долина

Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка.

Аршан.

Кырен и Нилова Пустынь.

Ольхон - будет позже.

Апшеронская узкоколейка на другом конце страны - см. оглавление.

no subject

no subject

Интересно, были ли на Байкале крупные суда, кроме "Ангары" и "Байкала"?Сам спросил - сам отвечаю. В википедии обнаружилась довольно подробная статья История судоходства на Байкале. Первые пароходы (не очень больше) появились уже в 1840х годах. Самый первый — в 1844 году.

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_судоходства_на_Байкале

no subject

no subject

no subject

no subject

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

no subject

(no subject)

no subject

И я очень обрадовался, когда на горизонте Хамар-Дабан увидел. Люблю Визборовскую песню.

Тайга вокруг, тайга закон

открыта банка тесаком

а под ногами сквозь туман

хрустит хребет Хамар-Дабан

no subject

А в Слюдянке ничего такого не помню.

Хамар-Дабан ещё называют Кошмар-Дабан и Комар-Долбан. Там так сыро, что болота висят на крутых склонах. Но по словам знакомых туристов, всё равно очень хорошо.

(no subject)

no subject

no subject

no subject

Спасибо, что заметили, исправил.

no subject

no subject

(no subject)

(no subject)

(no subject)

no subject

Удивляйтесь. Есть ещё и в Самаре. Вот докуда ходит смогу написать с новым расписанием на этот год. А так у нас два "Восхода". Бегают. И да, "Восход" это замена "Ракеты".

no subject

Вообще, интересно, нет ли отдельного ресурса, посвящённого пассажирской навигации бывшего СССР или России? Было бы очень интересно составить (и корректировать от года к году) такой список.

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

no subject

no subject

no subject

Слушай, а для чего там строились в 1930-х годах электростанции? Я вот был уверен, что для электрификации, но глянул "Энциклопедию Транссиба" и понял, что ошибаюсь.

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

no subject

Поэтому и падение Порт-Артура и оставление Южной Маньчжурии — это не результат недостройки дороги, а вопрос качества армии и её боеспособности. По сути, она плохо сражалась и отдавала всю инициативу японцам, при том, что тыл её с осени 1904 года был вполне обеспечен.

no subject

(no subject)

(no subject)

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

К ним и тоннели относятся так-то :)

Кроме того, маленький участок КБЖД сохранился прямо в черте Иркутска, близ ГЭС, об окрестностях которой я рассказывал в прошлой части.

Несмотря на километраж от Иннокентьевской, всё-таки участок Иркутск - Байкал никогда не относился к КБЖД. КБЖД шла от Байкала до Мысовой. А линия вдоль Ангары называлась соединительной ветвью Иркутск - Байкал.

14. Паром минут 8 в пути, т.к. он от Рогатки идёт, что заметно короче.

тогда через всё Славное море ходила "Комета" из Иркутска в Северобайкальск, ныне списанная без замены.

Она до Нижнеангарска ходила. В Северобайкальске у причала Курлы была промежуточная остановка, долгие годы единственная, пока не появилась ещё одна - МРС.

18. Так и идёт дорога - от станции Байкал (где нас ждал "мотаня") вдоль и ближних яров, и далёких гор Хамар-Дабана за морем:

Вот ни разу не слышал, чтобы пади на Байкале ярами назывались. А вот падью может быть как долина с нормальной речкой (Каторжанка в Листвянке), так и сухой узкий крутой распадок.

Пути поворачивают вдоль Ангары и обрываются через несколько сотен метров у деревеньки Дёмино.

Что за деревеньку Дёмино ты выдумал? Падь Дёмина имеется. А дома в ней вполне к посёлку Байкал относятся. И на старых картах тоже к нему. До постройки станции там никто не жил.

С другой стороны линию атаковали озёрные шторма и гигантские ледовые торосы, выползавшие прямо на рельсы.

Шторма, конечно, насыпь разрушали, но, в целом, движению не угрожали. А торосы выползали только на Восточном участке, где проблему решили поднятием насыпи. Западный же, исторический, никогда не сталкивался с такой проблемой.

Участок вдоль Ангары и Байкала превратился в малодеятельного дублёра, а в 1956 году был затоплен Иркутской ГЭС.

Как-то исправь предложение, а то выходит, будто и вдоль Байкала тоже был затоплен участок.

Станций, помимо конечных, на Кругобайкалке всего 2, и Уланово из них...

4: Маритуй, Уланово, Култук и Шарыжалгай/137 км, хотя последний к станции можно условно отнести. Но всё равно 3 штуки точно.

44. Ещё от Уланово наверх лестница идёт к ёмкости для воды.

и вот на 99-м километре (где остановок нет) встречает первая достопримечательность "must see" - Берёзовая бухта:

На 100-м километре. Он как раз перед тоннелем 9-бис начинается. Т.е., твой снимок с 99-го, но сама-то бухта уже дальше.

53. В какой-то момент от него перпендикулярно уходит короткая штольня вентиляции и водоотвода

Ну уж точно не вентиляции. Основное её предназначение - ускорение строительства тоннеля, чтоб и из середины работы вести. А водоотвод - это уже после того как приспособили.

57. Классный снимок!

no subject

Название "передача" я видел в текстах, но от местных, кажется, не слышал. Поэтому не знал, что оно более ходовое. У туристов стабильно "мотаня".

Дёмино как обособленный населённый пункт увидел на карте. Значит, не деревенька, а высело в Дёминой пади.

Яр — не падь, а обрыв. Согласен, что слово не местное. А есть ли какое-то местное название для обрывов?

О том, что формально конечная Слюдянка-2, я знаю. Но с точки зрения туриста Култук как промежуточная станция тоже не воспринимается.

Про Бёрзовую бухту всё-таки можно сказать, значит, что она встречает на 99-м километре.

(no subject)

no subject

no subject

Насколько помню, название пади и речки зафиксировано еще задолго до начала строительства ж/д. Так что строители только "усугубили".

no subject