Река по имени Лена. Часть 1: Осетрово - Киренск

Из показанного в прошлой части старинного Верхоленска у Шишкинских писаниц спустимся по Лене сразу на полтысячи километров - в Усть-Кут, второй по величине город (40 тыс. жителей) на этой реке, водникам известный как Осетрово, а железнодорожникам - как станция Лена. Логично было бы сейчас о нём и рассказать, но я уже показывал Город Трёх Имён полгода назад. Тут стоит вспомнить, что среди величайших российских рек наша героиня - самая изолированная и малолюдная. На её берегах, за вычетом огромного Якутска, живёт дай бог сотня тысяч человек, а дороги к этим берегам редки, плохи и очень молоды. Особое место на Лене во все времена занимал Верхний порт, наиболее доступный из большого мира. По мере роста тоннажа судов он неуклонно смещался вниз: из Качуга, где строились одноразовые деревянные паузки и карбазы, в Жигалово, ставшее на прошлом рубеже веков главной базой ленских пароходов, и наконец в Усть-Кут - старинное торговое село у волока, куда в 1951 году подошла Байкало-Амурская магистраль.

Если Качуг в судьбе красавицы Лены похож на первый поцелуй, то Осетрово в тысяче километрах от истока - уже явная потеря невинности: отсюда начинается плотное судоходство, и в том числе сквозная цепь пассажирских судов аж до самого Тикси. Теперь наш путь - не вдоль Лены, а по Лене, и мне страшно сказать, на сколько частей растянется серия о 3400 километрах самой красивой реки на Земле. 12-часовой бросок на скоростном "речном автобусе" от Усть-Кута до границы Иркутской области я опишу в 3 частях, первая из которых не впечатляет красотой пейзажей. Поэтому дополню сегодняшний материал рассказом о ленских судах вообще и о нашем "Полесье" в частности.

Два имени Усть-Кута разделяет огромная привокзальная площадь, к железнодорожным путям и течению Лены обращённая сталинскими зданиями двух вокзалов. Отбросив идею прорываться в Усть-Кут напрямую из Качуга через Жигалово, мы добрались сюда поездом из Иркутска - это больше суток гигантским крюком через Тайшет. На станцию Лена поезд прибывает глубокой ночью, спускаясь по сопкам среди городских огоньков. С тёмного просторного перрона мы вошли в светлый, душный и тесный вокзал, в двух залах которого расположился такой контингент, что сидеть было даже чуть страшновато. Ведь не секрет, что большая часть пассажиров БАМа - не постаревшие романтики из его станционных посёлков, а вахтовики глухих месторождений, на такую работу нанимающиеся по большей части из нищего захолустья. Но бояться их, даже если вы столичный хипстер, незачем: по пути на север вахтовик обычно погружён в мрачное ожидание, а по пути на юг так счастлив, что уезжает от зудящих комаров и орущего начальства, что его и специально-то разозлить непросто. Вот тёмная ночь сменилась хмурым дождливым рассветом, и взвалив на плечи рюкзаки, тяжёлые от припасов на случай долгого ожидания судна в каком-нибудь глухом приречном посёлке, мы побрели на Речной вокзал:

2.

Да обошли его пышное здание слева - с 1990-х годов это всего лишь торговый центр, по облику которого ни за что не догадаешь о том, что в Усть-Куте вообще остались пассажирские суда. На крутом заросшем откосе не так-то просто найти спуск к грязному и раскисшему берегу, однако внизу белоснежные "Полесья" у блестящего свежей краской дебаркадера - ждут:

3.

Тут есть сухой и тёплый зал ожидания:

4.

Вот только быть бы ему побольше раз этак в пять - хмурым утром под навесом скапливаются толпы людей и горы тюков:

5.

Самыми многочисленными существами, впрочем, тут были не люди: как в дешёвом ужастике, все поверхности дебаркадера покрыла какая-то усатая и крылатая нечисть. Это не комары, не бабочки и не стрекозы, а ручейники - отдельное семейство насекомых с личинками, живущими в воде. Они абсолютно безвредны, и более того - питательны, полезны и вкусны. В чём и заключается их опасность: главный ценитель подобной закуски - медведь, а потому в тайге от подобных сюжетов лучше держаться подальше.

6.

...При всей своей огромной длине, Лена протекает всего-то по двум регионам. В Якутии грузоперевозками занимается ЛОРП (Ленское объёдинённое речное пароходство), а пассажирскими судами - его дочернее предприятие "Ленатурфлот", которому принадлежат не только два круизных лайнера, но и пяток рейсовых линий. Вверх от Якутска до самого Осетрова ещё в первые годы 21 века курсировали колёсные теплоходы, но с 2005 года остались в строю скоростные суда. "Метеор", "Ракеты" и "Полесья" образовали "волну" - последовательную цепочку рейсов с короткими пересадками в крайних пунктах. От Усть-Кута до Якутска можно было добраться в 4 прыжка через Витим, Ленск и Олёкминск, однако в 2019 году сделать это стало несколько сложнее. Ведь не секрет, что границы отечественных регионов видны из космоса, а уж в Сибири с её бездорожьем - и подавно. Сам по себе убыточный, речной пассажирский транспорт всегда зависит от дотаций своего региона, в случае "Ленатурфлота" и ЛОРПа - Якутии. С Иркутской областью же в конце 2010-х у них явно началось какое-то взаимонедопонимание: "Полесье" всё чаще ломалось, порой долго не выходило на маршрут, а буквально в середине навигации "Ленатурфлот" стал грозить отказаться от этого рейса. В Иркутской области есть Восточно-Сибирское речное пароходство, которое я бы назвал одним из лучших в России по части пассажирских перевозок. У ВСРП удобный подробный сайт, ухоженные и надёжные суда, есть онлайн-продажа билетов и расписания на лето публикуются аж в январе... однако работает ВСРП лишь на Ангаре и Байкале. Изолированный бассейн Лены обслуживает Верхнеленское речное пароходство, созданное в 1993 году на базе ленских портов Иркутской области и приписанных к ним судов. Вот только с 2021 года оно - лишь логистическое отделение лесопромышленного гиганта "Segezha Group", который в свою очередь является частью АФК "Система" вместе с десятком компаний, среди которых, например, сотовый оператор МТС или производитель военных беспилотников "Кронштадт". В общем, таких людей "Полесье" могло заинтересовать разве что своим названием, а узнав, что это и не лес вовсе, а железяка советского производства, они, конечно же, вмиг поскучнели. Но не зря Иркутская область занимает первое место в России по запасам древесины, а её север - крупнейший в стране лесозаготовительный район: "Сегежа", "Илим-Палп" и прочие "москвичи" тут вовсе не монополисты. С 2003 года в Киренске действует компания "Витим-Лес", на фоне всех этих пертурбаций решившая ни от кого не зависеть и учредить своё пароходство. Ему и отошли в 2019 году две судоходные линии: одна соединяет райцентры Бодайбо и Мама на Витиме, а по другой предстояло отправиться нам.

7а.

Пассажирские суда "Витим-Леса" носятся по реке каждый день, кроме воскресенья, но - только в одну сторону: из Осетрова по вторникам, четвергам и субботам, а из Визирного - по понедельникам, средам и пятницам... Тут возникает вопрос - что за Визирный?! Но это есть и то самое "стало сложнее": навигацию-2019 "Витим-Лес" закончил по старому маршруту Усть-Кут - Пеледуй, но с 2020 года дотируемый Иркутской областью рейс не выходит за её пределы, обрываясь в глухом посёлке Визирный. 120 километров от него до Витима образовали единственный разрыв в пассажирской навигации между Усть-Кутом и Тикси, и стоя на дебаркадере, я ощутимо волновался, ещё не понимая, как это разрыв преодолеть. Онлайн-продажи у "Витим-Леса" нет, места на "Полесье" надо бронировать заранее по телефону +7 (395 68) 3-20-54 (причём трубку там берут даже не через раз!), и лишь цена радует: 1250 рублей за 12 часов пути - дешевле, чем на автобусах по асфальтовым дорогам. А уж по сравнению с тарифами "Ленатурфлота" и вовсе почти на порядок: если в начале навигации 2019 года "Полески" ходили почти пустыми, то в конце пассажирооборот ставил рекорды: смена оператора обернулась невиданным в постсоветской России снижение цен на билеты: с 8500 до 1600 рублей от Усть-Кута до Пеледуя. До Киренска билет стоит и вовсе 650 рублей против 2500 за маршрутку, и при том - в просторном салоне да по ровной поверхности: в общем, без предварительной брони на причал лучше не приходить.

7.

И вот стояли мы под навесом дебаркадера, глядя на хмурые лица и хмурые берега, а посадку всё никак не объявляли. Я уже начал морально готовиться, что рейс отменят, и не знаю, всегда ли тут так: вместо отправления в 8 утра посадка началась хорошо после 9. Три "Полесья" же стояли у пристани не просто так: одно было сломано и команда не первый день жила на нём в ожидании ремонта, другое готовилось к обычному пассажирское рейсу, ну а третье везло "спецрейс" из 25 мужиков на далёкие лесобазы. Видимо, то и решало начальство: обычный рейс было решено укоротить до Киренска, а всех, кто ехал дальше, человек 5-7 вместе с нами - пересадить на спецрейс. Вот наконец подошла кондукторша и стала называть фамилии по списку - сперва вахтовиков, затем пассажиров. И те, и другие занимали в салоне свободные места: кассы на берегу не предусмотрено, и на обычном рейсе деньги за проезд собирает кондукторша, а на спецрейсе (само собой, лишь с пассажиров) - капитан. Вот он, на другом конце пути, над подводным крылом, которое сверху кажется пугающе острым:

8.

Скоростные суда на подводных крыльях, способные разгоняться до сухопутных скоростей хотя бы в 60-80км/ч, разрабатывались с конца 19 века: первый "водолёт" испытывал ещё в 1906 году на швейцарских озёрах итальянец Энрико Форланини. Позже с этими технологиями экспериментировали несколько стран, в том числе Германия, выходец из которой Ганс фон Шертель после войны перебрался в Швейцарию и основал там компанию "Супрамар", в 1952 году построившую первое в мире коммерческое судно на подводных крыльях. В США 1960-80-х годов патрулировали берег военные катера на поводных крыльях "Пегас", быстрые и довольно грозные. У советских же "водолётов" был один "отец" - гениальный инженер Ростислав Алексеев, большую часть жизни работавший в Горьком и соседнем Чкаловске. С 1950-х годов его творения разошлись по всему Союзу и даже активно поставлялись на экспорт, рассекая воды Эгейского, Карбиского, Северного морей, Меконга, Янзцы или Темзы. Первенцем Алексеева стали "Ракеты", а самым массовым судном (более 400 машин) - "Метеоры", на которых прежде и мне доводилось путешествовать по Оби, Ангаре и Амуру. Алексеев погиб в 1980 году на испытания экраноплана, но дело его - продолжило жить. Самым удачным из пост-Алексеевских "водолётов" и оказалось "Полесье", разработанное в 1980-е годы на замену коротким пузатым катерам проекта "Беларусь". Названия тут не случайны - первой рекой, воды которой они рассекали, была Припять, или вернее её приток Сож: разрабатывали суда в Горьком, а строили - в Гомеле, на верфи, возникшей в 1918 году как мастерские Днепровской флотилии и ликвидированной (да, и у Батьки такое бывает!) в 2012 году. В 1983-2008 годах там было спущено на воду 114 "Полесок" - маленьких (21,5м в длину, 5м в ширину) и юрких "речных автобусов", способных разгоняться до 75 км/ч и проходить до 400км без дозаправки. ЦКБ им. Алексеева создавало их для узких извилистых рек, где "Метеору" не вписаться в повороты, но дальше решающую роль сыграли, видать, транспортабельность и дешевизна: среди сибирских лесов "Полесья" тоже прекрасно прижились. Прежде я ездил на таком из Хабаровска в китайский Фуюань, ну а на Лене от Усть-Кута до Якутска они главный транспорт. Все три "Полески" с этих кадров строились в 1987-91 годах специально для Ленского пароходства:

9.

Вход на катер - через небольшой сквозной тамбур. Обратите внимание на конструкцию дверей - козырёк над ними откидывается для проветривания, но и фотографировать в него очень удобно:

10.

Справа -

11.

В зависимости от компоновки салона "Полеска" вмещает 50-60 пассажиров. Автобус автобусом, только сидения в 3 ряда:

12.

Сзади - хозяйственный отсек с гальюном и лестницей в люк, используемый для посадки с высоких причалов. На Лене таковых нет, а потому основное назначение люка - курилка для сибирских мужиков.

13.

Там всегда адский шум от двигателя, мощь которого даже далёкому от техники человеку видна прямо-таки невооружённым глазом. Если точнее - 800 лошадиных сил, что сравнимо с речным круизным лайнером. У "Полесья" такой мотор всего один, а не два, как у "Метеора":

14.

Все эти кадры сняты уже где-то по пути, а пока мы только отправлялись из Усть-Кута. Берег тут зарос так, что бывший Речной вокзал толком и не виден с реки, и куда больше привлекает взгляд 16-метровая Родина-Мать на воинском мемориале (1975). Старый БАМ сталинской эпохи заканчивался у Лены четверть века, пока в 1970-х уже всесоюзно-ударно-комсомольская Байкало-Амурская магистраль не потянулась дальше на восток. Одной из красивейших БАМовских традиций стало шефство разных регионов и республик над будущими станциями - нынешний центр Усть-Кута строил Ставропольский край:

15.

Усть-Кут - Город не только Трёх имён, но и Одной улицы, от въезда до выезда успевающий сменить десяток названий. Город вытянут узкой лентой на 25 километров вдоль Лены и ещё на 5 вдоль Куты, по которой десятник Василий Бугор нашёл в 1628-29 годах самый удобный волок с Илима. Ещё лет через десять там обосновался собственной персоной Ерофей Палыч Хабаров - выходец из смытой паводком деревни под Сольвычегодском, он преуспел между Тобольском и Мангазеей как сборщик пушнины. В 1639-41 годах Хабаров построил мельницу в Киренске и солеварню в Усть-Куте, и лишь после того, как всё это отжал у него воевода, попросил у государя саблю да мушкет и отправился за Становой хребет покорять Даурию. Солеварня, однако, продолжила жить, снабжая далёкий Якутск, а к ней и народ потянулся. В следующие полвека вдоль Лены вырос шлейф деревень, ставших Усть-Кутской волостью, а к 1954 году слившихся в город. И сам Старый Усть-Кут - он где-то сзади, выше по мелкой Куте, а история нынешнего Усть-Кута была связана в первую очередь с селом Осетрово. К началу индустриализации слишком тесными для современных судов казались не только Верхоленск и Качуг, но и процветавшее на рубеже веков Жигалово, и уже в 1929 году в Осетрово было выбрано под строительство нового порта с трактом от Ангары. Напротив причала виден вытащенный на землю танкер - на самом деле там длинный затон, который был обустроен в 1932 году для зимовки судов из Киренска и Жигалово:

16.

Дальше порт лишь разрастался вниз по течению Лены - от речного вокзала город тянется вдоль реки ещё километров на 20. Над старой частью порта, на месте бывшего села Осетрово, раскинулся район Речники, а за ним могла бы быть видна живописная красноватая скала Мир, но увы - вершины сопок тонули в низких тучах.

17.

В основном город тянется по левому берегу, который здесь гораздо выше, чем правый. За Леной - низменный район РЭБ (ремонтно-эксплуатационной базы), состоящий из Старой РЭБ у первого затона и Новой РЭБ у автомобильного моста (1989):

18.

Дальше начинается полузаброшенная Осетровская судоверфь (1951-55). Сквозь её краны, вверх по течению - и лучший вид Речников с длинным белым зданием Осетровского речного училища (1970):

19.

Первоначально верфь ограничивала порт ниже по течению, а теперь находится в его середине: в 1961-70 годах ещё ниже был построен Северный район Осетровского порта, ставшего после этого крупнейшим речным портом во всём СССР: 5 терминалов, 100 кранов, 1844 метра причалов, более 1000 сотрудников и грузооборот до 2,1 миллионов тонн - это масштаб уже ближе к морскому. Впрочем, всё равно на порядок меньше, чем в крупнейших речных портах мира вроде германского Дуйсбурга (133 млн. т.) или китайского Нанкина (91 млн. т.), но дело здесь в том, что гиганты Рейна, Янцзы или Миссисипи - это порты-узлы нескольких промышленных районов, в то время как Осетрово - узкоспециализированный порт "северного завоза" в огромный и почти полностью изолированный от дорог речной бассейн. После развала 1990-х, когда работали лишь 2 терминала из 5, упавший до 600 тыс. тонн грузооборот восстановился до 1,5 миллионов, но советских значений не достигнет, скорее всего, никогда: навигация на Лене длится дай бог 4 месяца, и куда лучше со снабжением севера справляются проложенные с 1980-х годов Байкало-Амурская и Амуро-Якутская магистрали. Но Северный порт смотрится по сей день внушительно - как изнутри, так и издалека:

20.

Всё вышеперечисленное я показывал с берега в посте про Усть-Кут, однако длинный город в нём не поместился. С 1970-х годах стройки продолжились ниже Северного порта - только теперь не речные, а железнодорожные. Краснодарский край соорудил станцию Лена-Восточная и район Якурим на месте ещё одной старой деревни, лишь в 1996 году включённый в состав города. В 1975 году был сдан 350-метровый железнодорожный мост Байкало-Амурской магистрали, а в 1985 - и сама магистраль, в обзоре байкало-ленского участка которой я и показывал и эти районы. Обратите внимание, что балки моста чуть-чуть разного цвета: тот путь, что ближе к нам, был уложен лишь в 2019-м году. Но самое примечательное тут другое: на Лене до самого устья это последний мост:

21.

Мост как бы подводит черту кварталам Усть-Кута. Ниже по течению, однако, тянется ещё одна, кажется уже постсоветская промзона с многоярусной (на крутом берегу) железной дорогой, уходящей на десяток километров в тайгу к каким-то очень режимным складам:

22.

Выше по склону горит факел нового завода, перерабатывающего под транспортировку газ Яракты - одного из нескольких крупных месторождений на стыке Иркутской области и Якутии, открытого в 1971 году и разрабатываемого с 1996-го.

23.

Ниже тянется на сотни метров лесобаза, наполнением которой и занимается большая часть флота на этом участке реки:

24.

Значит - поговорим об этом флоте, самое, пожалуй, впечатляющее свойство которого - количество. Сейчас я даже не припомню, на каких реках России я видел более активное грузовое судоходство - разве что на Волге, да и то только с берега. Ангара, Амур, даже Обь с Иртышом - все гораздо пустыннее: на Верхней Лене попутные и встречные суда чаще видишь хоть вдалеке, чем не видишь, а порой их в кадре даже больше одного:

25.

Вторая особенность - эндемизм, закономерный в самом изолированном из крупных речных бассейнов. У первых пароходчиков, иркутских купцов Ивана Хаминова (1861, "Святой Тихон Задонский") и Александра Трапезникова (1862, "Первенец") просто выбора не было, кроме как везти заказанные в Бельгии машины по частям и собирать в уездном Верхоленске. Господствовали на тогдашней Лене и вовсе одноразовые деревянные суда, - шитики, карбазы и паузки, - которые я показывал на старых фотографиях в своём посте про Качуг. Советы предпочли сделать Ленский бассейн максимально автономным, так что подавляющее большинство нынешних судов здесь вышли с 4 верфей - в Жигалово (начиналась в 1912 году как затон "Лензолота"), Качуге (1930-32), Осетрово (1951-55) и Алексеевске (1958) под Киренском, хотя последняя числилась не верфью, а РЭБ. Как паузки в 19 веке, в наши дни "лицом" ленского судоходства я бы назвал СК-2000 - в 1977-1991 годах в Качуге и Осетрово было построено 89 таких судов:

26.

По сути просто небольшие самоходные баржи, из-за расположения надстройки со стороны носа СК-2000 вместе с более крупной толкаемой баржей выглядит так, будто ушлые судовладельцы завалили грузом сам буксир:

27.

На самом деле надстройка у них располагается по-разному, в том числе и на корме. Но даже в классической схеме ленские суда выделяются своей архитектурой, провинциальная самобытность которой запомнился мне ещё в 2020 году на Витиме.

28.

Последний караван паузков сплавился по Лене в 1955-м, а мощности верфей на далёкой реке всё равно не хватало. Относительно небольшие суда везли на Лену издалека - как те же "Полесья" из Гомеля. Или вот буксир-тягач хоть и называется "Олёкма", а построен был в 1986 году на "Чешской Лоденице" в Праге:

29.

Как и земснаряд "Ленская-238" (1981), тут ведомый буксиром "Гребень" общего для советских рек типа РТ-300, построенном в 1972 году на Алексеевской РЭБ:

30.

Из изделий Жигаловской верфи мне попадались только "Путейские". В основе типовые катера с любой советской реки, на которых речники ездят обслуживать водную трассу, на Лене они впечатляют своим оснащением: проводя параллели с железной дорогой, тут это не просто рабочие поезда, а полноценная спецтехника.

31.

Суда по Лене ходят не только вдоль, но и поперёк - как и на любой крупной сибирской реке, с фарватера то и дело видишь паромные переправы:

32.

Ну и конечно куда же без лодок, которые в приречных деревнях не роскошь, а средство передвижения и отчасти даже пропитания. Хотя по сравнению с Амуром, Ангарой, Обью или Печорой на Лене их до странного мало, да и вид большинства лодок убог. Вот типичная картина: советский мотор, снятое ветровое стекло и лодочник без спасжилета.

33.

Ну а "Полесье" порой сбрасывает скорость посреди реки, и за окнами салона видишь лодку, идущую наперерез - сперва порожняком навстречу, а затем с каким-нибудь грузом к берегу:

33а.

Усть-Кут - последнее место, где Лену можно назвать Леночкой: река наливается буквально на глазах, уже через час пути становясь размером с Оку или Дон. До фирменных ленских красот же пока далеко: тайга и сопки по берегам живописны, но кого удивишь в Восточной Сибири сопками и тайгой?

34.

Первый час пути я проспал, мельком и сквозь сон увидев за окном другого борта избы и школу села Казарки - пассажирское "Полесье" там причаливает, но наш спецрейс шёл до Киренска без остановок. С другой стороны осталось устье Таюры, на которой выше по течению стоит Звёздная - первая "комсомольская" станция БАМа. По левому берегу мой взгляд привлекла явная насыпь, более всего похожая на недостроенную железную дорогу - но ни малейших сведений о ней я не нашёл:

35.

Возможно, она была как-то связана с Нефтеленском - так могло называться теперешнее Верхнемарково, левобережный посёлок (1,9 тыс. жителей) в 2,5 часах пути от Усть-Кута, встречающий обширным кладбищем над искусственной косой-волнорезом:

36.

Вдалеке, над его избами, ярко горит факел: в 1962 году под той сопкой, вверх по склону которой карабкается теперь трасса "Вилюй", которая в отдалённом светлом будущем свежет с Большой землёй Мирный, геологи выпустили наружу нефтяной фонтан. Надо заметить, тогдашний СССР нефтью был не то чтобы беден (Второе Баку уже встал на ноги, в Западной Сибири поиски шли полным ходом, да и не оскудела пока кавказская нефть), но и не сказать, чтоб сказочно богат. Открытие первого промышленного-значимого месторождения в Восточной Сибири, которая уже тогда имела репутацию главной геологической кладовой, конечно произвело фурор. Эту нефть показывали в своё время даже моей бабушке, в 1960-х годах ехавшей по Лене в круиз от Усть-Кута до Якутска, а надёжно задраив все вентили, туристам даже демонстрировали, как нефть горит. Но у такой беспечности имелись свои причины: запасы тут были вроде и большие, но трудноизвлекаемые для технологий тех лет, а потому в профильных институтах год за годом шли споры, заткнуть эту скважину или всё-таки начать осваивать новый нефтяной район. За это время фонтан успел наполнить в распадках целое бурое озеро, от которого невыносимо тянуло меркаптанами - это ими пахнет бытовой газ. 10 сентября 1977 года верхнемарковцев и вовсе разбудило землетрясение: в нескольких десятках километров от посёлка был проведён подземный ядерный взрыв мощностью в пол-Хиросимы (7,6 килотонн) под кодовым названием "Метеорит-4". Делался он для нужд геофизической разведки, но молва, конечно, считает, что таким образом пытались нефть более извлекаемой. Этого не произошло, зато нефть смешалась с грунтовыми водами, отравив на многие километры вокруг все родники и колодцы. В итоге геологи махнули рукой и уехали, а созданная ими экологическая катастрофа осталась: детские врачи из райцентра, приезжая сюда, хватались за голову от обилия врождённых заболеваний, а воду для питья завозили автоцистернами, для которых, может быть, и прокладывалась та дорога вдоль берега?

37.

Теперь, впрочем, с Усть-Кутом эти места соединяет пусть и недостроенная, но всё же проезжая круглый год трасса "Вилюй", а на воду пробурено несколько артезианских скважин. Возможно - на деньги "Иркутской нефтяной компании", которая в 2017 году всё же начала промышленную добычу на Марковском месторождении.

38.

О несостоявшемся Нефтеленске напоминает краснокирпичная школа (1968) да топонимика - первая от реки тут Фонтанная улица, а есть ещё улицы Геологов и Нефтяников. Теперь они вновь актуальны - в последние годы население поселка достаточно быстро растёт:

39.

На причале люди ждут пассажирского "Полесья", которое мы обогнали ещё на окраинах Усть-Кута:

40.

Ну а селение здесь стояло задолго до того, как в калитку его постучался косматый геолог. Верхнемарково и соседнее Заярново начинались как заречные выселки старинного куста деревень, центром которого было правобережное Марково, известное с 1669 года как заимка Киприяна Маркова, тамбовского крестьянина, приехавшего на Лену вместе с Ерофеем Хабаровым. У речного пути заимка потихоньку обрастала дворами, а с обустройством в 1740-х годах Якутского тракта превратилась в большое село:

41.

В ХХ веке большинство селян, часто вместе с избами, перебрались на другой берег, где было больше пахотной земли. Теперь в старом Маркове осталось полсотни жителей да деревянный Троицкий храм (1898), живописный в своей заброшенности:

42.

Ну а "Полесье" продолжает путь:

43.

Мимо мелькают старые сёла, стоящие на эти берегах через 10-20 километров. Вот например Заярново неподалёку от Марково:

44.

Напротив - руины причала:

45.

Чуть дальше - заброшенная деревня Потапова:

46.

Избы которой, однако, "при жизни" не успели покрыться сайдингом и ядовито-синими кровлями, а в заброшенности не рассыпаются сами и и не разбираются на дрова - хоть завтра делай тут музей сельского быта!

47.

К правому берегу то и дело подходит автодорога, летом и в межсезонья - тупик до Киренска, по крепкому льду продолжающийся зимником в Мирный. В июне шли по ней целые трубопроводы на колёсах - Нефтеленск не состоялся, но дело его живёт, и в Киренском районе строятся трубопроводы к Чаяндинскому (на юге Якутии) и Ичёдинскому (за Леной) нефтегазоконденсатным месторождениям.

48.

На левом берегу - лесобаза, не первая и не последняя на нашем пути:

49.

В правобережном селе Макарово - ещё один полуразрушенный деревянный храм Ильи Пророка (1901):

50.

Современности в этой части Лены больше, чем старины, а старины - больше, чем природы. Но просто фоном быть - не в обычаях дикой Сибири! И вот среди красных и жёлтых обрывов вдруг удивляет фиолетовый яр:

51.

А по искусственным косам, намытым у поворотов реки, прогуливаются статные цапли:

52.

Самое, пожалуй, примечательное место между Усть-Кутом и Киренском - левобережная Кривая Лука, у которой река очерчивает почти полный круг. В центре радиуса - одинокая буровая вышка, оставшаяся от геологов:

53.

С "нижней" по течению стороны Кривой Луки пристроилась и одноимённой деревня (300 жителей) с Никольской церковью (1898-1905), которую в 1950-х обкорнали под ДК Геологов:

54.

Первый чуть ли не от Верхоленска каменный храм, в таком виде она смотрится как бы не интереснее, чем в изначальном:

54а.

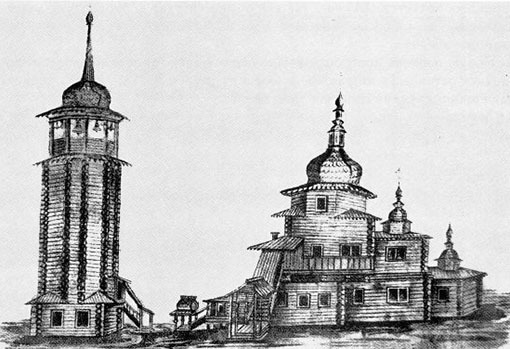

Достопримечательностью Кривой Луки могла быть Старо-деревянная Никольская церковь (1796) абсолютно поморского облика, стоявшая в центре села. Её разобрали за ветхостью в 1851-52 годах, тогда же построив на замену Ново-деревянную Никольскую церковь, сруб которой пока ещё цел. Вот только он совершенно невзрачен: хотя в 17-18 века на Верхоленье обильно строились деревянные церкви, достойные Русского Севера, к середине 19 века традиции поморских мастеров тут бесследно забылись.

54б.

Кривая Лука - часть другой излучины, более вытянутой, однако тоже очерчивающей дугу круче 180 градусов. На повороте - очередная искусственная коса: по спутниковой карте видно, что в таких натурально всё русло.

55.

За поворотом встаёт как волна очень красный обрыв - он же и на вводном кадре:

56.

Справа за деревьями проплывает яркий аэропортовский "колдун", а на опушках жильё всё чаще выходит к берегу. Мы уже в предместьях Киренска...

57.

...но про сам Киренск и ещё пару сотен километров пути - в следующей части.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Давыдово.

Давыдово - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск) - будет позже.

Якутия в общем - будет позже.

Якутск - будет позже.

Заречные улусы Якутии - будет позже.

Нижняя Лена - будет позже.

Амуро-Якутская магистраль - будет позже.

no subject

no subject

В районе Казани довольно интенсивное, на нижней Волге — под Волгоградом, тоже.

От Чебоксар до Нижнего Новгорода — однозначно меньше, чем на том же Иртыше.

(Был в круизах Пермь-Волгоград, Пермь-Нижний Новгород, и на "Родине" ходили от Тобольска до Омска).

no subject

no subject

no subject

no subject

Слева - ручейники, справа - подёнки.

На Лене пароходчики сразу начали ориентироваться на железо: уже и "Св. Тихон Задонский", и "Первенец" имели железные корпуса. В конце XIX, начале XX века бывали реверансы в сторону деревянных корпусов, но многие — и даже большинство — из деревянных пароходов были не местного производства, а из Британии по Севморпути пришли!

no subject

no subject

no subject

no subject

И еще — в конце XIX века везло с ледовой обстановкой, она была достаточно благоприятной. В составе торговых караванов удалось перегнать на Енисей и на Лену достаточно много судов , по сути дела, не морских, а речных, х, потом они много лет там ходили. А вот в 1900-х и в начале 1910-х ситуация поменялась, и Толль, Брусилов, Русанов, что называется, попали... крепко приморозило.

no subject

Но перегоняли сугубо частями посуху, я так понимаю?

no subject

Тоже когда как получалось — бывало, что караваны возвращались не дойдя до пункта назначения (устья Енисея или устья Лены), бывало, что приходилось нештатно зимовать. некоторые суда и утонули.

Поэтому на Лену всё же в основном доставляли по частям и собирали здесь.

no subject

no subject

Надо сказать, что речные железные пароходы середины XIX века были не такими долговечными, как их последователи конца XIX века. Те часто по 50-60 лет проходили или по крайней мере были на плаву. А у первых такое бывало редкостью — то терпели крушение, то имели проблемы с матчастью и проч. Не редкость, когда у ленских или енисейских пароходов (наверняка и у амурских или обских, но тут детально не всматривался) паровую машину устанавливали на новый пароход, а старый корпус уже невозможно было использовать, списывали. А у пароходов конца XIX — начала XX века случалось иногда и наоборот — в старом корпусе машину заменяли на более совершенную, да и принципы проведения капремонтов уже сформировались.

no subject

Метеор также использовался лет 10 назад по маршруту Мармарис Родос. Сейчас есть ли не знаю

no subject

no subject

Теперь понятно, почему так называются )

no subject

На шитика плотва с красноперкой клюёт ) и еще они бывают разных видов , у одних домики из палочек а у других из мельчайших камушков ( песчинок ) и они отличаются размером и цветом

no subject

Кадры с ручейниками, конечно, впечатлили. Но я с куда большим содроганием вспоминаю безумное количество слепней (местные упорно их называли "паутами"), сопровождавших нас во время речного путешествия по Оби в Салехард :)

https://patasak.livejournal.com/251502.html

no subject

И да, Сож — приток Днепра, а не Припяти. Но "Полесья" действительно проектировались под судоходство по белорусским рекам и Днепро-Бугскому каналу.

no subject

"В общем, таких людей "Полесье" могло заинтересовать разве что своим названием" — таких людей могло заинтересовать устойчивое снабжение грузами сырьевых проектов.

"Пассажирка" же это социально-убыточный проект. При этом в нем надо уметь активно лоббировать и выбивать деньги из субъекта федерации.

Потому отказываться нельзя (испортишь отношения с регионом) но и развивать бессмысленно

no subject

В СССР речные пассажирские перевозки, были дотационными, как и сейчас. Вопрос окупаемости решали двумя способами:

- постройкой грузо-пассажирских судов;

- софинанисированием за счет грузовых перевозок.

По этому, в те времена чист пассажирских пароходств не было.

Хотя было исключение, чисто Московская фишка — Московский пассажирский порт, подчиненный городу, а не МРП.

Что до скоростных судов, то их использование было необходимостью, для компенсации отсутствия автодорог и жд дорог, в регионах. Ну и местные авиаперевозки были не везде.

Наличие же реки решало многие вопросы. Но! Из-за ограничений — движение только в дневное время и при хорошей видимости, короткий навигационный период, дорогое содержание флота, специально обученные экипажи ( не всякий судоводитель имел право на управление СПК и СВП, даже диплом был отдельный и спецучет в КГБ СССР) ....что собственно и угробило этот вид транспорта после исчезновения Союза. Выжил он там, где иного транспорта нет и не будет.

Что до Гомельского КБ СПК, то было оно вполне самостоятельным, хотя и филиал КБ Алексеева. И "Полесье" скорее их проект, чем Горьковский.

Разрабатывали "Полесья" для работы, не только на реках Белоруссии, но и для всех мелких рек страны. На замену "Лучам", "Зорям", "Зорницам"....глиссирующим скеговым СВП ( этакие не до СВП с эффектом не до экраноплана...обзовем их глиссерами), бо это единственное СПК имевшее очень маленькую осадку по крыльевым устройствам при движении на корпусе. При этом очень приличную пассажировместимость ( аналог "Ракеты" и "Восхода") и скорость. 75 км/ч из речных СПК, бегали только "Восходы".

К слову, на снимке с машинного отделения, двигатель там уже не родной М400, а что-то импортное. В родном варианте, мощность варьировалась от 800 до 1200 л.с., зависило от модификации М400....

На снимке с "танкером в качестве нефтебазы", танкер типа ТН/НТ/ТР ....общий для Союза проект танкеров грузоподъёмностью от 300 до 600 тонн. С прозвищем "бочкарики". Были нашей и финской постройки. Этот конкретно родился там на месте.

Были еще сугубо местные танкера типа ТО1500.... кажется проект Киренской РЭБ. То ж оригинальный, местный.

Путейский....это вот сугубо местечковое поделие. Совмещенный с буепостановщиком. На массовый для всей страны похож, но и только.

"Олекма", по сути проект "Плотовод", их кто только не строил. В том числе и Чехия. А предком его ( как и многих буксиров ....таких как "Речной", "Волгарь", "Урал" и т.д.) был тот самый РТ, с фото ниже.

Тож самый массовый и с огромным количеством вариантов и модификаций буксир в СССР. Самый распространенный из вариантов, проект 911 и его клоны.

Остальное лишь последыши. То есть на базе РТ лепили много чего. Он, РТ рос в ширь, вверх и наращивал мощность.

Если присмотреться, то это хорошо видно по обводам корпуса.

Что до РЭБ, то ремонтно-эксплуатационные базы флота, порою имели свои судостроительные мощности. И даже свои КБ. Уроки Отечественной войны учли.

no subject

Может Вы знаете (вижу, Вы в теме), ходило ли что-нибудь по Неману в Советск?

no subject

А так, Волга, Кама, Колва, Вишера, Ветлуга...вообщем, центральная часть ЕГС.

Про Лену, Обь, Енисей, в части судоходства знаю от тех кто там работал из однокашников, ну и просто любопытство профессиональное. Уж больно много там, оригинальных проектов судов было.

Про Белоруссию ( входила в ведение Сев-Зап пароходства) знаю от капитана-наставника, того самого Гомельского КБ, который передавал нам, в Московское пароходство, те самые "Полесья". Участвовал в передаче, так точнее.

Тут такое дело...в СССР, было два Минречфлота ( союзное ликвидировали при Хрущеве, кажется) — РСФСР и УССР, в остальных сестрах — республиках, были представительства по линии министерств речного флота, ввиде либо Пароходств ( тоже СЗРП — по Прибалтике и Белоруссии или ООИРП — Объединеное Обь-Иртышское речное пароходство в этой роли в Казахстане) либо отдельные Управления, типа Управления по эксплуатации малых рек. По этому, особенности местных так скажем речных хозяйств в полном объеме знать сложно.

Что до проектов судов ( уйду чуть в сторону) то более или менее типовые были у УССР и РСФСР ( но в той части России, что до Урала), а вот за Уралом, не редко рождались оригинальные проекты, как тот же СК или БТК ( буксир-толкач колесный) что связано с местными условиями.

А вот по Калининграду, увы.... как-то познаний мало.

Так то, на реке всю жизнь, от матроса до старпома, ну и позднее то, что зовут ныне логист, а по сути и диплому инженер по управлению на водном транспорте, если отбросить сложносочинённое название специальности, то звучит доступно для всех — Диспетчер движения)))

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

Хорошо помню в конце 70-х — в 80-е у нас на Оке сначала "Заря" плавала, потом "Зарницы" пошли ))

no subject

no subject

Вот, образец Сибирского судостроения, бегающий сегодня по Волге. Снято прямо вот сей момент. Проектант - Тюмень.

no subject

Название — "Лепард", серьёзно? )) У кого-то там с юмором зашибись ))

no subject

no subject

Ну осталось ещё "Леопёрда" дождаться ))

no subject

no subject

Сорри, но уж больно прикольно ))

no subject

Личинка ручейника — очень хорошая насадка для рыбалки. Отец, помню, меня мелкого учил их в ручьях искать ))

no subject

Сразу двигатель мне показался совсем "не советским", а чистым надежным и современным.

Вдруг в 5й статье (https://varandej.livejournal.com/1134372.html) увидел фото ,логотип man.

Так что это не просто "Полесье", а его модернизация с немецким дизелем.

no subject

Ух, ничего себе. Оказывается, в Усть-Куте есть довольно интересные речные покатушки.

Я вот почему-то думал, что в тех местах Лена не очень-то судоходная.