Entry tags:

Дзержинский в Подмосковье

Что представляешь себе, услышав название Дзержинский? Убогий барачно-хрущобный ПГТ с ни живым ни мёртвым заводом какой-нибудь мелочи, навсегда застрявший на рубеже 1980-90-х? Такой Дзержинский на просторах Необъятной наверное тоже есть, но сейчас поговорим не о нём: сегодняшний Дзержинский (53 тыс. жителей) - пожалуй, лучший город Ближнего Подмосковья. Здесь много тяжёлой индустрии - но кварталы на высоких холмах над Москвой-рекой неплохо продуваются ветрами. Отсюда полчаса до станций московского метро - но нет аляповатых человейников. А вот достопримечательность есть, и первоклассная - огромный Николо-Угрешский монастырь. Москва отсюда буквально за теми трубами с заглавного кадра - но Дзержинский не её придаток, а вполне самодостаточный город, живущий своей жизнью. В прошлых двух частях я показывал Люберцы и музей завода скафандров "Звезда", а теперь сместимся чуть южнее - ведь даже знаменитые Люберецкие карьеры находятся именно в Дзержинском.

От "Кузьминок" или "Котельников" дорога в Дзержинский суровая - по МКАДу через моё любимое место на нём, которое я называю Сцилла и Харибда. Здесь с одной стороны над головуй нависают 6 труб ТЭЦ-22 - не самой мощной в Москве, но безусловно самой зрелищной, а с другой стороны уходят вдаль по низине жутковатого вида конструкции Московского нефтезавод в Капотне. Тучи дыма и пара в морозный день смыкаются над МКАДом. И вот дзержинская маршрутка взбирается над эстакаду над пастями Харибды да ныряет куда-то под Сциллу, чтобы за бесконечными забороами промзон и складов вдруг вынырнуть в наудивление приличный советский город.

2.

Важный недостаток Дзержинского - сюда не ходят электрички, и может быть поэтому те, кому в столицу ездить на работу, не спешат переселяться сюда - зная МКАДовские пробки, они понимают, что с любой работы их выгонят через пару недель за опоздания. Автобусы из столицы ходят по Дзержинскому разными маршрутами, но конечная большинства из них - больница на краю просторного карьера. Это не Люберецкие карьеры - они по ту сторону холма, через квартал отсюда, но смысл мне ходить туда зимой?

3.

До конечной я и доехал, тем более это одно из самых высоких мест Дзержинского. Город образует классический амфитеатр над поймой извилистой Москвы-реки, и через эту пойму открываются дальние виды. Вдали - московские районы Братеево и Орехово-Борисово Южное, а чуть ближе, и уже снаружи МКАДа - Рождественская церковь (1598-99) в селе Беседы.

4.

С другой стороны, на высоких холмах висит ещё один средневековый храм: Спасо-Преображенская церковь (1525) с готической колоколенкой 1830-х годов в селе Остров, одной из редизенций Ивана Грозного. Если бесединская церковь примечательна просто своим возрастом, то островская - это реальный шедевр, я бы поставил её в тройку лучшим храмов Подмосковья вместе с Быковом и Дубровицами. А видно с её холма не менее трёх городов - Москву, Дзержинский и Лыткарино.

5.

В летописях история этих мест прослеживается с 1380 года, а точнее - с первого привала русской армии по дороге на Куликовскую битву. Войско разбило лагерь на левом берегу Москвы-реки, а Дмитрий Донской со товарищи переправился на правый, чтобы без посторонних ушей как следует побеседовать о предстоящем - там теперь стоят Беседы. К ночи князь вернулся в лагерь и уснул тревожным сном, а во сне увидел Николая Чудотворца, и проснулся утром со словами "Сие угреша сердце мое" ("Это согрело сердце моё"), а возвращаясь с победой, основал на этом месте монастырь. Николо-Согреевская (так бы звучало её название, будь дело в наше время) обитель была у московских монархов на особом счету, тем более по воде от неё рукой подать до Коломенского - московского "царского села". Особенно активно "Угрешские походы" к чудотворной иконе Николая Чудотворца практиковались при первых Романовых, так что к переносу столицы в Петербург полная паломников и даров обитель уже очень крепко стояла на ногах. В 19 веке, правда, Николо-Угрешский монастырь чуть не довёл до упадка настоятель Илларий, откровенно не хотевший занимать эту должность, но при сменившем его в 1852 году Пимене (Мясникове) наступил расцвет. Благодаря близости к Москве и двум чудотворным иконам (вторая - явившийся в 1794 году образ Богоматери "Взыграние младенца") монастырь стал одним из крупнейших паломнических центров России, и в основном именно в эти времена отстроился в камне. Масштаб обители впечатляет даже издалека:

6.

Ну а я когда-то в чужом посте увидел очень впечатляющий ракурс, и битый час ходил среди складов, гаражей и мелких промзон на окраинах Дзержинского, чтобы его воспроизвести. Если посмотреть из поймы, то монастырь и ТЭЦ накладываются друг на друга!

7.

Пущенная в 1960 году, ТЭЦ-22 даже не самая мощная в Москве (1300 МВт), но на мой взгляд - самая эффектная, может из-за того, что стоит на холме и видна издали. Мощнейшую же из московских электростанций я показывал в Химках, и даже в панораме города она совершенно невзрачна.

8.

Выбравшись из промзоны, я направился к монастырю. Микрорайоны Дзержинского, расставленные по холмам, на удивление живописны, а на улицах его - не то чтобы тишина, но нет ощущения перенаселённости:

9.

Повернув объектив чуть левее, видишь простор заснеженной поймы. Оба кадра сняты с Голюбовской горки - одинокого холма посреди мирорайонов, на вершине которого просторная рощица и заснеженные могильные плиты. Название - результат народного коверканья, а в оригинале была она ни то Боголюбовская (по кладбищу), ни то Голубевская. С горки явно катаются на лыжах и санках, но придя сюда в районе 14-15 часов, то есть к концу уроков в школе у подножья, я обнаружил по склонам лишь компании курящих и сквернословящих школьников. Один младшеклассник вызывал другого на поединок, а получив отказ, кинул ему в спину заклинание-проклятие "Датыссыкло!", которое должно было либо разозлить его, либо сделать слабым и неуверенным, но тот не растерялся и мгновенно послал встречное заклинание-отражатель "Дамнепофиг!", погасившее интерес противника к продолжению..

10

С другой стороны от школы - живописный овражек, в который детвора катается на санках на фоне оружия - "Града", С-125...

11.

...и межконтинентальной ракеты "Тополь". Вернее, это не сама ракета, а её транспортно-пусковой контайнер, такая переносная ракетная шахта. Суммарно - "Памятник создателям ракетного щита России" (2004), и как вы уже догадались, если бы в Дзержинском не было ничего ракетно-космического, я бы этой зимой туда не поехал. И именно с "Тополем", первой в СССР массовой твердотопливной (запомните этот момент) МБР мобильного базирования, связаны и эти микрорайоны из 1980-х (на мой взгляд лучшего периода отечественного градостроительства), и само присвоение Дзержинскому статуса города:

12.

Ещё пара кварталов да поворот на тихую улицу Бондарева - и пейзаж меняется. На смену микрорайонам "улучшенных серий" приходит суровый довоенный исторический центр. Вот этот дом, например, сдан в 1941 году, буквально накануне войны:

13.

А этот ряд - начала 1930-х годов, и такие вот характерные двухэтажки с торчащими выше крыши фронтонами подъездов, в Дзержинском нередкость до сих пор. Подойдя к советской эпохе слободкой Николо-Угрешского монастыря, к 1938 году Дзержинский стал ПГТ, и лишь к 1981 - городом.

14.

Впрочем, фактически превращение монастырской слободы в рабочий посёлок началось куда раньше: в 1919 году монастырь был официально реаорганизован новой властью в монашескую трудовую артель, при которой действовала трудовая колония для беспризорников. Она и осталась после окончательно закрытия монастыря в 1924 году, и вскоре стала Трудовой коммунной имени Дзержинского - про этот феномен, созданный волей Железного Феликса, я рассказывал недавно в Королёве, где крупнейшая из подобных колоний образовалась в Болшево. Угрешская трудовая коммуна не могла похвастаться ни прославленным педагогом-новатором, ни какими-то уникальными совершениями, но с задачей своей - адаптацией к легальному труду беспризорников, коих много оставила Гражданская война, справлялась. Беспризорники подростали, привыкали к стабильному крову над головой и зарплате, женились, обзаводились семьями, и внуки их погибших родителей росли уже не беспризорниками. Каждая такая коммуна представляла собой фактически небольшой городок с характерной архитектурой из силикатного кирпича, и по сравнению с Болшевом здесь всё куда как скромнее. Пару лет, в 1938-40 годах, коммуна и посёлок даже сосуществовали, а затем вся система трудовых коммун была объявлена своё дело сделавшей и закрыта. Приближалась новая война и новые миллионы сирот...

15.

Несколько кварталов пятиэтажных домов ниже улицы Бондарева строились в 1932-38 годах:

16.

В конце - общежитие, почти (если не совсем) такое же, как в Королёве - только там их было два, а здесь одно, и к тому же порядком изноводеленное:

17.

Увы, точек, с которых оно бы взлезало в кадр, я так и не нашёл, так что поверьте на слово, что состоит оно из 3 корпусов:

18.

Ниже общежития - Бронзовый Железный Феликс. Самое интересное в этом памятнике - дата: он поставлен был в 2004 году. Годом ранее аналогичный памятник (1936) снесли в другом сквере, а в 2001 году на местном референдуме не прокатило переименование города в Угрешу.

19.

Между тем, из-за пятиэтажек показалась колокольня. Впереди - площадь Святителя Николая перед Николо-Угрешским монастырём:

20.

У входа в который раскинулся на целый квартал комплекс паломнических гостиниц 1860-х годов. Одну из них называли "Париж", другую - соответственно "Лондон", и тут всё куда понятнее, чем с болшевскими "Чикаго" и "Сан-Франциско" - в честь двух европейских столиц называли обычно женские и мужские общежития соответственно. Какое из них где - точно не знаю:

21.

Если воспитанники Болшевской коммуны шили одежду и клепали спортивный инвентарь, то бывшие беспризорники в Угреше мастерили музыкальные инструменты типа балалаек, домбр или мандолин. Гостиницы стали в этой системе не общежитиями, а промзоной. С упразднением коммуны в новоявленном ПГТ Дзержинский началось строительство завода авиационных снарядов №512, и гостиницы вновь отдали под жильё, а для начальства и специалистов воздвигли пятиэтажную сталинку (1940):

22.

Двор между гостиниц впечатляет своим простором, а по взглядам, что кидали на меня его жители, было ясно - тут порядком устали от наглых туристов и экзальтированных паломников.

23.

Но куда от них деться, если на другой стороне улицы - такое?

24.

Роскошная монастырская ограда была возведена в 1855-60 годах, вобрав заодно и крепостную башню 17 века. Но за ней декорация для паломников кончается:

25.

Такое каменное кружево у меня вызывает ассоции скорее с подлинным Средневековьем, чем с 19 веком:

26.

В воротах обители - людно: я приехал сюда не когда-нибудь, а аккурат на Крещение, и в монастыре разливали святую воду. Охранник, увидев мой фотоаппарат, сквозь зубы процедил "Вы правила читали? В курсе, что монахов фотографировать запрещено" таким тоном, будто ему очень хотелось продолжить "а будь моя воля, я бы твою камеру вообще разбил нахрен".

27.

Но архитектура обители быстро заставила забыть про такой холодный приём. Надо заметить, середина и конец 19 века - это период откровенно упадка русской архитектуры, в особенности церковной: сплошное пережёжывание "православия, самодержавия и народности" на разные лады. Но свои шедевры создавались и тогда, и Николо-Угрешский монастырь - один из ярчайших в ту эпоху. Практически весь ансамбль создал в 1852-80 годах игумен Пимен Угрешский, и здесь частично новые постройки стилизованы под старые, частично - старые перестроены поближе к новым. Монастырь огромен, с хозяйственными частями почти 700 метров в попереченике, из которого примерно половина приходится на общедоступные дворы - но при этом очень целостен. У ворот - трапезная 1850-х, "колючая" профсорная 1890-х и в сквере Памятник неизвестному монаху, которого я было принял за Николая Чудотворца.

28.

Монастырь состоит из просторного внешнего двора и компактного центрального ансамбля вокруг собора. Вот такой вид открывается практически от ворот. Слева - длинный конюшенный корпус 1850-х годов, упирающийся в необычный "зиккурат" Скорбященской церкви (1857-60) при больничном корпусе:

29.

Колокольня Николо-Угрешской обители необычайно высока, и мне казалось поначалу, что это иллюзия из-за того, что она очень тонкая. На самом деле в башне правда 93 метра, так что она входит в десятку высочайших православных колоколен - шутка ли, выше Ивана Великого и немногим ниже звонницы Киево-Печерской Лавры. Нижний ярус и ворота, прежде бывшие входом в монастырь, освящены в 1761 году, а до нынешней высоты башню довели в 1858-59 годах. Ярусы выше часов снесли в 1941-м, так как они могли служить ориентиром для немецких лётчиков, и восстановили лишь в 2003 году. И видя колокольню на фоне труб ТЭЦ, я даже не задумывался о том, что она не намного их ниже:

29а.

В основании колокольни - ещё и храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи (1840), а рядом с ним - маленькая белая церковка Апостола Матфея и Параскевы Пятницы (1843), прилепившаяся к более крупному Успенскому храму (1761). Длинное здание правее - ещё старше: это Настоятельский корпус, в основе Государевы и Патриаршии покои 17 века, ныне занятые монастырским музеем-ризницей.

30.

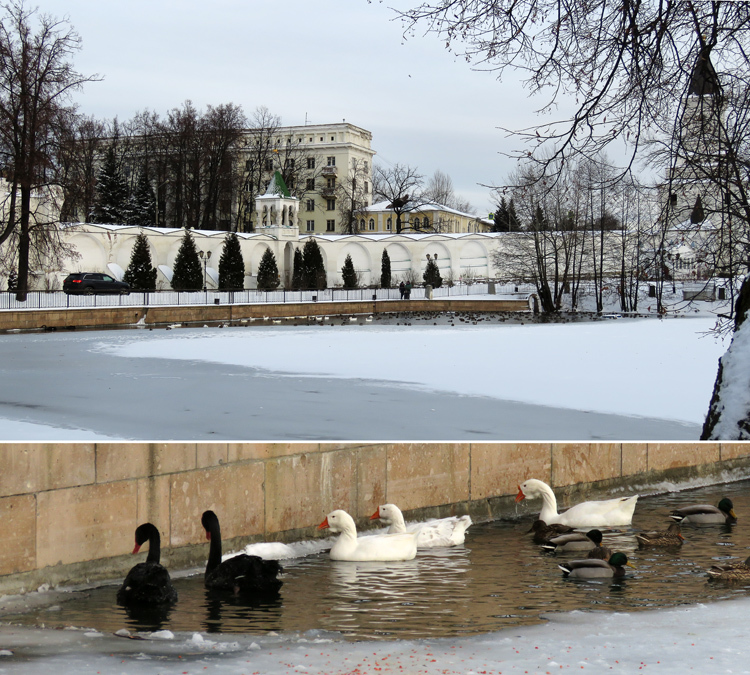

Но под врата колокольни пока не пойдём. Прямо в черте обители, посреди внешнего двора - пруд с чёрными лебедями:

31.

А за прудом, в углу монастырской территории - Скит, представляший собой группу деревянных избушек для уединённой жизни. В 1917-24-м годах в одной из них жил "апостол Алтая" Макарий (Невский), по сути дела сосланный сюда на тощей кобыле за то, что не поддержал фактическое признание Синодом отмены монархии.

32.

В бывшем скиту - новая часовня иконы "Взыскание Погибших" (2001) и деревянная церковь Петра и Павла (1857), из всей обители закрытая последней - в 1928 году:

32а.

Уцелела и пара избушек скита, но меня больше впечтлила резная деревянная птичья кормушка:

33.

За небольшой дамбой - то ли продолжение пруда, то ли лужок, под снегом не разобрать. На его берегу, уже напротив центрального комплекса - ещё пара церквей:

34.

Причём обе они - новоделы (2001-2004), но если со златоглавым храмом Пимена Угрешского (за которым начинается монастырское кладбище) это очевидно, то на шатровую часовню Страстей Господних я даже повёлся:

34а.

Через заснеженное кладбище, могилы которого при Советах сравняли с землёй, просматривается закрытая для посторонних хозяйственная часть монастыря:

35.

Ну а если обернуться - увидишь "ядро" монастыря во всей красе! И часовня на переднем плане - это транспорфматорная будка, а вот круглая Южная башня на конце Настоятельских покоев напоминает, что когда-то территория обители заканчивалась здесь.

36.

Явно древний с виду Никольский храм (1521-25) - увы, лишь реплика. Он был построен в камне после разорения монастыря набегом крымских татар, капитально перестраивался после в Великой Смуы и в 19 века, до советской эпохи дошёл таким:

36а.

Но советам надо было снести не стоящего по соседству гиганта и не колокольню-ориентир, а единственный в обители подлинный средневековый памятник. Возможно, кто-то просто позарился на белый камень. Но из правильного белого камня воссоздана и реплика, поэтому на неё тоже можно повестись.

36б.

Над Никольским храмом нависает грандиозный Преображенский собор (1880-98) высотой 68 метров, а рядом достойные советских многоэтажек Новый (1893) и Южный (1855) братские корпуса:

37.

С другой стороны - самый длинный Восточный братский корпус 1850-х, у Скорбященской церкви сходящийся с Больничным корпусом:

38.

У обоих удивительно красивые наличники - вот реально, от середины 19 векой такого изящества ждёшь как-то меньше, чем даже от наших дней:

39.

Прошлые кадры сняты со второго яруса Казанской церкви (1869-70) на углу Восточного (то есть он соединял два храма) и Южного корпусов. А посредине площади ещё и церковь Явления образа Николая Чудотворца (1893). Обе чудотворные иконы обители погибли в советское время...

40.

Крещение... Массовые купания в проруби почти голышом, кстати, если не сама церковь, то видные иерархи осуждают - и для здоровья не полезно, и для души (на женщин в купальниках, а то и без них, смотреть). Церковное действо - это освящение воды и её раздача. На январском ветру через всю обитель тянулись длинные очереди, а суровые мужики-трудники приглядывали за порядком как в постапокалиптических фильмах, где страждущие выживие стоят часами к единственному на сотни миль источнику чистой воды.

41.

Для меня же поводом съездить в Дзержинский стало место, расположенное буквально на задворках обители. Видите вон те зелёные ворота? Нам туда:

42.

По дороге - пожалуй, самая впечатляющая постройка монастыря: Палестинская стена (1855-57) в виде силуэта сказочного города. По задумке это Иерусалим, хотя вышло больше похоже на Китеж:

43.

Семинария глядит крыльцом аккурат на те зелёные ворота - проходную предприятия с забористым названием Федеральный центр двойных технологий "Союз":

44.

На кадре выше видна уже знакомая сталинка с квартирами завода №512. В войну оказалось, что здесь нужнее авиабомб снаряды для "Катюш", а вернее - их порох. Реактивный снаряд, в отличие от крылатой или баллистической ракеты, был разработкой целиком отечественной, в основном ленинградской Газодинамической лаборатории, и по этому оружию в войну сравниться с СССР не мог никто. В 1943 году при заводе было создано Особое техническое бюро, а в 1947 году 512-й вошёл в космическую гонку, получив название Научно-исследовательский институт реактивных порохов, или НИИ-125. С 1966 года - НИХТИ (химико-технический институт), название "Союз" появилось в 1973 году, а центром двойных технологий он стал в 1994-м на волне конверсии. По идее у него тоже есть музей, причём снаружи проходной, и проход к нему физически свободен - но там, где снят этот кадр, висит запрещающая табличка:

45.

Рядом с культурным центром видна головка метеоракеты - по своим суборбитальным тракеториям они летают на твёрдом толпиве, главной продукции ФЦДТ. Твердотопливных космических ракет у России вроде бы нет, да и в принципе тяжёлые твердотопливные двигатели у нас осваивали медленно и мучительно: вспомните десяток неудачных запусков "Булавы", на рубеже 2000-2010-х бывших привычной частью информационного фона. Американские баллистические ракеты на тврёдом топливе летали с 1960-х годов, а советский, "Тополь" встал на вооружение лишь в 1982 году, и видимо с ним был связан быстрый рост Дзержинского и его превращение в современный город. Ныне около 80% российских МБР содержат топливные шашки с "Союза". Для космических \ ракет керосин и гептил делают на нефтезаводе в башкирском Салавате, жидким кислородом (окислителем) занимается Пересвет, а в последнее время там и производство жидкого водорода (горючего) восстановили - при Советах таковое находилось в Чирчике и Днепродзержинске. Однако "Союз" работает шире, и помимо твёрдых топлив здесь занимаются композитными материалами - для ракетных корпусов, обшивок, двигателей и прочего, и в общем какие-то его изделия летают и в космос. Площадка за проходной особенно впечатляет на викимапии - там лес, а на самом деле подземные цеха. Ещё несколько площадок тянется вдоль улицы Бориса Жукова, директора-"отца" на "Союзе":

46.

Ещё в Дзержинском есть центральная площадь, куда заплутав по промзонам я вышел лишь в сумерках. На ней, у торговых рядов начала 21 века - памятник Дмитрию Донскому (1997):

47.

А по краям пара неказистых церковок - опять же Дмитрия Донского (2005-07):

48.

И знакомого нам Макария Алтайского (2003):

49.

И в общем стоило ли ехать в город лишь потому, что здесь что-то не вполне понятное делают для ракет? Но заметьте - во всём посте про "Союз" всего 3 кадра из полусотни.

50.

В следующих трёх частях - про Жуковский, где космонавтика отпочковалась от авиации.

БЛИЖНИЙ КОСМОС МОСКВЫ-2018

Моя космическая программа. Оглавление.

О популяризаторах космонавтики (Москва и Питер).

Королёв. Общее.

Королёв. Космические предприятия и их музеи.

Королёв. Подлипки и Юбилейный.

Королёв. Костино, Болшево, Первомайка.

Реутов. На параллельной орбите.

Пересвет. Где учат ракеты летать.

Химки. Город.

Химки. НПО Лавочкина и Энергомаш.

Люберцы. Город.

Люберцы. Томилино и завод "Звезда".

Дзержинский и Николо-Угрешский монастырь.

Жуковский и Быково.

Жуковский. Старый город.

Жуковский и Кратово.

Голицыно и парк "Патриот".

Ещё о парке "Патриот".

Москва. Останкино.

Москва. Ходынка.

Москва. Институты и заводы.

Москва. Центр Хруничева.

Москва. Тушино и "Буран".

Москва. ИКИ и ИМБП.

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

Стена, стилизованная под город - очень здорово придумали)

Ухоженый позднесоветский город - редкое зрелище, я только из детства псковское Завеличье (местами) помню.

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

Это очень странное утверждение. Тем более что например уровень современного церковного зодчества в подметки не годится тому как и что строили в 19 веке.

no subject

no subject

no subject

no subject

В Дзержинском?

no subject

no subject

no subject

Во первых - где железный голый мальчик в скверике (ему всегда - то трусы натянут, то зимой девочку слепят) ? И почему так мало про общагу - а это - вообще-то памятник конструктивизма 30-х; В нем жили сотрудники колонии для несовершеннолетних, которая и располагалась на территории монастыря (х/ф Путевка в жизнь - там все как было) Левая сторона монастыря вокруг пруда была недавно построена, раньше был пустырь. Жалко Вы не застали мелованные разноцветные двухэтажки, которые в центре шанхайчиком стояли. Из больших - первые - 3 поросенка 12-этажки рядом с рынком. В 80-90 - вот там действительно было красиво. И жутко.

no subject

А про всё остальное не знал не знал - с такими вещами местные могли бы познакомить, а меня встретить никто не вызвался.

no subject

Но спасибо за красивую хронику.

no subject

no subject

no subject

Церковь в Беседах была открыта вскоре после войны, там поэтому сохранился иконостас 18 века.

В начале 90-х Дзержинский был полузакрытым городом и славился тем, что там можно было купить различный дефицит типа постельного белья или детских колясок.

no subject

Терабайты фотографий с архитектурными изысканиями хорошо бы употребить для нужных дел - капремонтов домов и улиц, архитектурных ВУЗов и отделов мэрий - шмэрий, да в конце концов просто будущим поколениям, кому небезразлична история и будущее территории под названием РФ)))

Но...

Будем жить) Будем оставаться оптимистами, иногда уже что-то где-то начинает вроде бы как и оживать, эта идиотская махина под идиотским названием ЖКХ или начнёт рушиться (не приведи господи жертв), или надо её попытаться заставить работать.

Через, может быть, переподчинение и подотчётность другим структурам, состоящим из адекватных людей вроде вас, через ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прозрачное и опять же подотчётное финансирование, а не строкой "капремонт" в жировках, и утеканием средств опять в никуда.

Простите, накипело)))

no subject

> Войско разбило лагерь на левом берегу Москвы-реки, а Дмитрий Донской со товарищи переправился на правый, чтобы без посторонних ушей как следует побеседовать о предстоящем - там теперь стоят Беседы.

Просьба указать источник.

no subject

no subject

Чёт прям душевно.

no subject

В городе наверняка снимают немало сериалов про времена СССР. Уж больно он фактурен. Наверное со временем подобное начинает утомлять.

no subject

Лыткарино - тоже довольно уютное местечко, особенно когда из Дзержинского по берегу едешь )))

no subject

Связь времен, православные ракеты и космические монастыри, всё на стороне сил добра.

Можно было бы добавить еще АЭС, но ее, увы, нет в Дзержинском

no subject

no subject

Зелень и Храм. И берег пруда тогда был диким.

А в монастыре снимать разрешили не так давно, года два назад наверно.

...а человейники растут, как же без них. Только всё на карьерах.

no subject

Илья! Советую Вам посетить музей на Лыткаринском заводе оптического стекла - очень интересный современный интерактивный музей. Если есть какие-то вопросы, то пишите - это мои родные места, которые я хорошо знаю.