Entry tags:

Воронеж. Часть 6: Север юга

Если воронежец собрался на Север, не стоит напоминать ему о термобелье и накомарнике: Север "по умолчанию" здесь - это район города, самый современный, плотный и многоэтажный. Физической его границей служит железная дорога, а исторической - линия фронта, которую в 1942-43 годах за 212 так и не смогли прорвать немцы и венгры, почти без боя занявшие центр. В прошлой части мы ездили на юг, к космическим заводам и атомным станциям, а на Севере есть следы бомбёжек Воронежа, роскошный старый кампус аграрного университета, колоритные Мокрые дворы и котёнок с улицы Лизюкова.

Воронежский Север, как и положено Северу, довольно велик, и даже картой "Город на ладони", как обе половины центра, не охвачен. Достопримечательности его рассеяны посреди микрорайонов, в которых живёт добрая треть населения города, так что будет в этот раз не единая прогулка, а "прыжки" на автобусах от объекта к объекту. Ну а начнём прогулку на Дороге в Никуда - так воронежцы по старой памяти называют пугающе высокую (до 40 метров) эстакаду, продолжающую колоритнейший Северный мост (см. первую часть). Дело в том, что пока её строили в конце 1980-х - сменились времена, в страну пришло право собственности и приоритет индивидуального над коллективным, и на пути эстакады горой встал один дом, хозяева которого ни в какую не желали переезжать. Может быть, и предлагали им за переезд неадекватно мало, а может быть взыграл "синдром Химейера" (хотя американец в те годы только-только начинал вынашивать план мести), но в итоге тяжба длилась до конца 1990-х, и решилась, по мнению встречавших меня людей, не без помощи бандитов. Эстакаду пустили лишь в 2003 году. Под ней - недавно реконструированный какой-то европейской фирмой Центральный парк и утопающий в его зелени район Берёзовая роща:

2.

Дорога в Никуда, причалив к высокому берегу, становится улицей Бурденко, которая, конечно же, ведёт к больнице. Вернее, даже к двум по разные стороны места, где стояла третья. Там теперь стоит Князь-Владимирский храм (2011):

3.

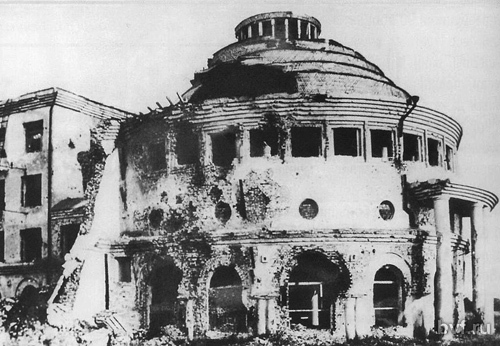

А сама больница, построенная по проекту московского архитектора Дмитрия Чечулина (он же автор Высотки на Таганке, гостиницы "Пекин", павильона Украины на ВДНХ и Белого дома), приняла первых пациентов в 1940 году. Безусловно, это была одна из лучших больниц Советского Союза, но почему-то именно больницы очень часто становятся узлами уличных боёв. Прямо через это здание несколько месяцев проходил фронт, причём по словам местных, к началу боёв отсюда даже пациентов не эвакуировали. Обе стороны занимали больничный городок несколько раз, а значит и прилетало по нему что от наших, что от немцев. И в общем до освобождения города новостройка дошла не подлежащей восстановлению.

4а.

Но доломав руины, власти пошли на сильный ход и сохранили в качестве памятника Ротонду - пристроенный к больнице с северо-запада учебный корпус для студентов-медиков. Теперь она стоит в ограде Князь-Владимирской церкви:

4.

Навскидку я могу вспомнить ещё минимум два здания, лежащих в руинах с войны - знаменитую мельницу в Волгограде да усадебный дворец в Обнинске, и если первую руину берегут как часть мемориала, то вторую просто за все эти десятилетия некому было восстановить. Но воронежская Ротонда как-то меньше похожа на дом и больше на памятник, и более всего напомнила мне разрушенный монумент на Саур-Могиле:

5.

Под решёткой - подвал. Ротонда фактически заброшена, и то, что не доделала война, продолжает доделывать время:

5а.

Но куски бетона пока ещё крепко висят на нитях стальной арматуры:

6.

Глядя на Ротонду, я был уверен, что именно в таком состоянии она и осталась после боёв. На самом деле выглядела она куда целее, но не последней мотивацией сноса больницы был кирпич, который требовался для восстановления других построек. Поэтому Ротонду в послевоенные годы "раздели", оставив лишь железобетонный остов, ну а купол её провалился и вовсе в 2008-м.

6а.

Ротонда стоит в довольно глухом углу в стороне от дорог, ведущих за Центральный парк. Напротив неё - квартал сталинских малоэтажек:

7.

Всему Воронежу известный как Мокрые дворы - в 1990-х местные жители массово обзавелись кустарными мойками, и каждый автомобилист в городе знал, что если нужно помыть свою красавицу - достаточно приехать сюда и посигналить.

8.

То есть, фактически здесь сформировался самый настоящий ремесленный квартал! Подобного я немало видел прежде в Средней Азии (например, в Маргилане) - когда в одной махалле у каждого дома сложены дрова, а в другой в каждом дворе сидит сапожник. Но в России, где и два соседа-то в одной избе договориться не умеют? Мокрые дворы - это апофеоз дворовой культуры Воронежа:

9.

Что особенно потрясающе, они выдержали конкуренцию, и хотя современных автомоек, в том числе самообслуживания, в Воронеже полно, здесь на домах по-прежнему видны еле заметные надписи "Сигналь!", а во двориках - мыльные лужи, шланги и бочки. У Мокрых дворов неповторимый запах, в котором смешиваются старое жильё, сырая земля и мыло:

10.

В дальней части квартала - деревянные домики, между которыми тоже вклиниваются мойки:

11.

На краю Мокрых двориков - школа, а в её ограде деревянная Рука Прометея. По окрестным кварталам, из окна автобуса, я видел ещё пару подобных скульптур, когда-то бывших засохшими деревьями - судя по всему, водится в этом чуднОм районе ещё и резчик-самородок, наподобие Джекнаварова из Симферополя или Якубовича с Рудного Алтая.

12.

Теперь отправимся дальше на Север, и тоже через развязки Северного моста. Проспект Революции за железной дорогой переходит в улицу Ленина, в Воронеже просто на удивление короткую и невзрачную. Проходит она по бывшей Троицкой слободе над крутым берегом, где есть свои достопримечательности вроде старых фабрик или межевого камня, поставленного в 1867 году по итогам тяжбы слобожан с железнодорожниками. Но в общем в топонимике Воронеж - город не ленинский, и проскочив по эстакаде над Дорогой в никуда, правобережная ось, словно исполнив долг и выразительно вздохнув "фух!", из улицы Ленина превращается в улицу Ломоносова.

13.

Которая ведёт "на Схи" - в постах о центре города я не раз упоминал Воронежский университет, эвакуированный из Тарту, но к его приезду Воронеж уже 5 лет как был вузовским городом. Экономический бум эпохи Николая II, помноженный на безумный рост населения, требовал от царских властей экстренной модернизации страны - иначе Русь-матушку либо иностранцы скупят, либо революционеры разорвут. Крестьянские долги по откупным, измельчание наделов на фоне демографического взрыва, и при этом огромная прибыльность сельского хозяйства для коммерсантов - все это требовало и к земле подходить по уму. И если в ранне-среднем СССР агроном да мелиоратор были примерно как сейчас экономист и юрист, то на всю Российскую империю начала ХХ века имелось всего два сельскохозяйственных вуза в Москве и Варшаве, и лишь в 1910-х годах царские власти с огромным трудом и скрипом согласись на открытие третьего. Место для него выбиралось между Воронежем и Омском, и в итоге Сибирь получила высшее сельскохозяйственное училище (о нём я тоже как-то писал), а Черноземье - полноценный вуз. Ещё можно вспомнить петербургский Политех Петра Великого, открывшийся на той же волне, но для подготовки промышленных кадров. Воронежский сельскохозяйственный институт имени Императора Петра I принял первых студентов в 1913 году, а выпустил аккурат на руины страны, которую не смогли спасти все эти запоздалые полумеры.

14.

При Советах из названия вуза убрали монархическое посвящение, в 1942-43 годах ВСХИ эвакуировался в Камень-на-Оби посреди Сибирского Черноземья, в 1967 году стал "имени Константина Глинки" (своего первого ректора), а в 2011 получил своё нынешнее название - Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра Великого. Топоним "ВГАУ" местные вроде и понимают, но всё-таки лучше спрашивать "как проехать на Схи?". А приехать сюда стоит, потому что несмотря на жестокие бои в Великую Отечественную, красивейший кампус 1910-20-х годов прекрасно сохранился. В плане он представляет собой букву "Н" из односторонних улиц Ломоносова (движение на север) и Тимирязева (на юг), которые соединяет короткая улица Дарвина. Между ними - новые корпуса и общежития (позапрошлый кадр) и парк Константина Глинки (кадр выше), памятник которому сквозь ворота глядят на перпендикулярный обеим улицам Главный корпус (1912-16):

15.

Роскошное здание чем-то неуловимо напомнило мне Екатерининский дворец в Царском селе. В том числе - состоянием, из которого его восстанавливали в послевоенные годы. Ныне в облике ГЗ ВГАУ советским кажется разве что Ильич, да и тот судя по забавным детским "пропорциям" и ужимкам Чарли-Чаплина, скорее всего довоенный.

16.

На фронтоне - советский герб и посвящение царю:

17.

В здании сохранились интерьеры, в том числе роскошный актовый зал в стиле модерн со стеклянным потолком, как у теплицы. Но судя по тому, как мало в интернете их фотографий - попасть внутрь постороннему человеку и в учебное время непросто, что уж говорить про поздний вечер воскресения?

18.

Прямо в главный корпус "зашита" Крестовоздвиженская церковь, открытая в 1917 году и действовашая год до революции и уже 20 лет в постсоветское время. Не очень понимаю, как она устроена - над торцом корпуса со стороны улицы Ломоносова, куда я очень досадно забыл подойти (а там видно, что церковь - отдельно стоящее, хоть и вплотную к вузу, здание) сферический купол, а над двориком со стороны улицы Тимирязева - высокая башня. Как я понимаю, церковь всё же с "ломоносовской" стороны, а башня построена для каких-то вполне светских задач, но зато прекрасно видна с половины города, и потому увенчана крестом:

19.

С улицей Ломоносова у меня вообще как-то не задалось - приехал я сюда под вечер уставшим, и пройти эту часть кампуса то ли забыл, то ли поленился. Вот одно из общежитий, у которого я покинул автобус, но если бы я зашёл в его двор - увидел бы ещё одну церковь Святой Татьяны 2000-х годов, а если бы проехал на остановку дальше - нашёл бы конструктивистскую общагу с полукруглым фасадом да гусеничный трактор ДТ-75 на постаменте.

20.

Аллея в парке за главным корпусом - в Схи хорошо, и далеко не все из прогуливающих здесь людей - студенты:

21.

Вузовский городок я в итоге прошёл из конца в конец по улице Тимирязева. Ещё до Главного корпуса, ближе к Новым корпусам, стоят дома для работников вуза, которые в Воронеже считаются чуть ли не "уголком Петербурга". Все дореволюционные корпуса ВГАУ строились примерно в одно время - последние 5 лет перед революцией.

22.

На кадре выше - внушительных размеров Профессорский дом, и если из подъезда на меня смотрел такой мужик, что фотоаппарат доставать было некомфортно, то по двору под ручку прогуливались две женщины столь интеллигентного вида, что не вслушиваясь в их разговор (вполне бытовой на самом деле), можно было подумать, что они обсуждают перспективы генетики в сельском хозяйстве.

На кадре ниже - следующий по улице Директорский дом, похожий на дворец небольшой усадьбы:

23.

Дальше застройка кампуса прерывается лежащим напротив торца Главного здания Ботаническим садом, или вернее его узким длинным "отростком" - большая часть садовой территории лежит за Опытным поле. На той стороне - гараж да всякие сельхозмашины:

24.

Пользоваться которыми, рискну предположить, учат в ближайшем корпусе:

25.

Обратите внимание на архитектурный стиль, старательно подражающий петровскому барокко. Сейчас у Воронежа три столпа идентичности - колыбель русского флота, великие земляки и война. Тогда было лишь полтора, да и вуз не народным поэтам посвятили, а государю императору:

26.

Дальше по улице - Служительский корпус. Всякие садовники, повара да кочегары и с буйными студентами пожить не развалятся, а вот профессорам нужен покой.

27.

Хозяйственные здания - баня:

28.

Электростанция, а ныне технические мастерские:

29.

Конструктивистская общага 1920-х годов, куда более оригинальная, чем та, которую я проглядел на Ломоносова, да поодаль университетская больница (ныне городская поликлиника):

30.

За улицей Дарвина в кампус "зашит" стадион и квартал жилых домов от хрущёб до коттеджей, а за ними ещё и учебный гараж ВГАУ, наверное когда-то бывший конюшней. Причём - ездовой, потому что учебные конюшни, кошары, коровники, птичники и свинарники тут определённо были, да и сейчас, наверное, есть:

31.

А в самой дальней части студгородка ещё один вуз - Воронежский лесотехнический университет. В 1930 году ВСХИ разделили аж на 5 независимых вузов, 4 из которых вскоре снова воссоединились, а вот Лестех гордо остался сам по себе и даже эвакуировался в войну за тысячи километров от СХИ - в Татарстан. Не знаю точно, где Лестех размещался изначально, но нынешний корпус с портиком и башней явно воздвигнут после войны:

32.

Именно в Воронеже Лестех действительно уместен - местные степи, давно ставшие полями, примечательны обилием "оазисов" - кишащих бобрами мачтовых боров. Только близ Воронежа есть Шиловский, Тавровский (см. прошлую часть), Рамонский (был там в 2007-м) и собственно Воронежский леса, причём последний - ещё и заповедником.

33.

Дальше кампус незаметно переходит в обычные городские районы, и замыкает его Медное древо (2015) - небольшой памятник с капсулой времени. В отличие от предков, чьи капсулы со смехом и слезами вскрывались в 2017-м, здесь создатели проявили осторожность и заложили послание всего-то в 2030-й.

34.

В конце "нулевых", когда был Воронеж "славен" своими скинхэдами, чаще всего в новостях об убийстве очередного лаосца или нигерийца фигурировал именно сельскохозяйственный институт. Концентрация народа со всего мира тут и сейчас даже воскресным вечером впечатляет, и трое шедших мимо молодых узбеков сказали мне "Хэллоу, мистер!", как парой лет ранее кричали белым туристам, забредшим к ним в махаллю - может быть, и лично мне... Вузов в Воронеже много, но как я понимаю, самый интернациональный из них именно Схи, и в том, что Африка больше не голодает, есть и его вклад.

35.

У ВГАУ - ботсад, у ВГЛТУ - дендрарий, а за ними бескрайнее Опытное поле. Наш дальнейший путь - вон в те микрорайоны:

36.

Воронежский Север - самая новая часть города, всё это нагромождение построено в последние полвека:

37.

На перепаханной снарядами и бомбами земле - в 1942-43 годах здесь фронт уходил крутой диагональю примерно под 45 градусов к реке, и смещался туда-сюда на считанные километры: как битва на Сомме или на Марне, но только в предместьях города. Ближе к окраине есть круглый квартал, половину которого занимает чахлый сквер, известный как Роща Сердца или Роща Смерти - первое название ей было дано штабистами за форму на военных картах, второе - солдатами, потому что вряд ли кто-то сможет посчитать, сколько из них да с обеих сторон там нашли свою смерть. В основном, как в Донецке в 2014-15 годах, бои шли за аэропорт - огромное лётное поле раскинулось вдоль нынешних улиц Лизюкова и Хользунова, и в условиях непрерывных обстрелов стало тем рубежом, который почти невозможно пересечь. Привычная часть северных пейзажей - это воинские монументы:

38.

Сам аэропорт, однако, пережил войну, и лишь с 1971х года, с открытием современного аэропорта за городом, пошёл под застройку. Местные краеведы очень любят старый аэровокзал (1946), стоявший на улице Хользунова:

38а.

Главная улица Севера - Московский проспект, ближе к окраинам кажущийся настоящей автострадой. Практически совершенно прямой, он продолжает Плехановскую улицу за Заставой (площадью у моста через железную дорогу), но от памяти о войне не спрятаться даже в старых промзонах, которые он пересекает первые километры. Ныне покойный Воронежский экскаваторный завод имени Коминтерна был основан в Риге в 1897 как литейно-котельный завод Рихарда Поле, ещё в Первую Мировую, в 1915 году, эвакуировался сюда, а в историю Великой Отечественной вошёл как первое серийное производство "Катюш". Увы, там я не был, а вот Московский проспект ближе к центру Северного района. Статус "Города Воинской Славы" при заслугах Города-героя звучит почти унизительно:

39.

Среди тех, кто погиб в боях за Воронеж был и генерал-майор Александр Лизюков, летом 1942 году командовавший контрударом по наступающим немцам. В его честь и названа одна из главных улиц, проложенных по взлётке бывшего аэропорта. На ней, у перекрёстка с улицей 60-й Армии, под командованием Ивана Черняховского освобождавшей Воронеж - с 1970-х годов Парк Победы:

40.

Разбитый не где-нибудь, а на Поле Первого Десанта, с которого и начинался весь этот район. В 1929 году в далёком Таджикистане в городок Гарм, блокированный басмачами в узкой долине, Красная Армия перебросила подкрепление по воздуху. Англичане и американцы ещё в Первую Мировую забрасывали так передовые отряды в тыл врага и в крепости. Но как быть там, где самолёт посадить некуда? Первыми подготовкой парашютных десантов занялись американцы в 1927 году, первый в истории захват крепости парашютистами проделали в 1940 году немцы, и где-то на одной волне со своими потенциальными противниками развивал этот род войск и Советский Союз. Для подготовки первых "аэромотодесантных частей" и был создан в 1930 году аэродром севернее Воронежа. В грозовой день 2 августа 1930 года на место нынешнего Парка Победы высадился первый в истории Союза учебный парашютный десант, и эта дата раз и навсегда сделалась Днём Десантника.

41.

Культовый статус ВДВ обрели гораздо позже в сложнейших операция Холодной войны, "духовным отцом" их стал Василий Маркелов из Днепропетровска, а действующей "столицей" - Рязань... И может быть поэтому на воронежском памятнике - детство: три года спустя после Первого десанта аэродром перешёл гражданской авиации.

42.

На памятники улица Лизюкова в принципе богата. Ещё где-то тут иногда появляется памятник "Горшку" - то есть, Михаилу Горшенёву из группы "Король и Шут", весьма уместный в столице русского народного панка. Но так же быстро его и ломают, то ли местные власти, то ли последние скинхэды, и приехав на пару месяцев раньше, я бы застал Горшка близ памятника ВДВ, а вот

43.

Котёнок с улицы Лизюкова, мульфильмом про которого я не проникся ни в детстве, ни сейчас, в Воронеже натурально четвёртый столп идентичности, каким-то чудом вставший вровень с Петром Первым, толпой поэтов и генералом Черняховским. Но зная историю этого района и зная, кем был человек с милой фамилией Лизюков, в памятнике Котёнку видишь нечто куда большее, чем забавные персонажи из доброго мультика. Это - памятник мирному детству:

44.

В следующей части, в завершение рассказа о Воронеже, отправимся на Левый берег, прямиком в Сектор Газа.

ВОРОНЕЖ-2018

Моя космическая программа. Цикл постов и путешествий.

Воронеж. Пейзажи и колорит.

Воронеж. Проспект Революции.

Воронеж. Центр.

Воронеж. Низы.

Воронеж ядерно-космический.

Воронеж. Север.

Воронеж. Сектор Газа

Воронежский заповедник. Быть бобру!

Костёнки. Мегаполис эпохи мамонтов.

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

Мда, и, видимо, никто не гоняет этих подпольных автомойщиков из «Мокрых двориков». Там же не одну статью КоАП применить можно.

no subject

Вообще было бы интересно составить список руин-памятников по всему миру.

no subject

no subject

Возвращение ВГАУ исконного имени вызвало у выпускников неоднозначную реакцию. Но о К.Д. Глинке почвоведы не забыли - http://ecfs.msu.ru/ru/news/vtoroe-prisuzhdenie-mirovoy-pochvennoy-premii-s-medalyu-imeni-kd-glinki-884

no subject

А в Северном районе Воронежа проживает чуть ли ни четверть городского населения. Поэтому и пробки туда самые нешуточные.

no subject

Это был самый современный район города в 90х. И самый престижный.

no subject

СХИ тогда был отдельным районом, совсем не рядом.

Это сейчас Северный разросся в город в городе: фактически от пересечения 9 Января с Антонова- Овсенко до студгородка и де факто со СХИ он уже слился.

Есть еще такой полукультурный полуприродный парк Олимпик на самом севере.

PS в порядке критики. Левый берег не очень сильно освещен.

Может конечно будет еще.

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject