Entry tags:

Усть-Цильма. Часть 2: Скитская

Скитская - самая глухая и красивая деревня на Пижме, в 150 километрах от Усть-Цильмы. В прошлой части мы доехали сюда через 5 паромов. Но именно Скитская - исток староверия на Печоре, и от Великопоженского скита, пережившего массовое самосожжение в 1743 году наследника Выгорецкой обители, здесь осталось не так уж и мало. А ещё больше нам помогла увидеть экскурсия по деревне, организованная в рамках проходившего здесь арт-фестиваля "Традиция".

Нынешняя Скитская - тупик дороги, последняя от устья деревня на Пижме. Прежде выше по течению стояли ещё три деревни, но самые верхние Лёвкинская и Новожиловская были "закрыты" при Советах, а Верховская опустела в 2000-х годах. Скитская - следующий кандидат на выбывание: здесь нет ни магазина, ни детского садика, сотовая связь ловит в паре точек, 15 изб из примерно 40 заброшены, и даже у маршрутки конечная - в Степановской за 5 километров отсюда. Попыткой спасти малую родину и стал для местной уроженки Вероники Михеевой арт-фестиваль "Традиция", который она организовала накануне Усть-Цилемской Горки. Вероника лично встретила нас и ещё пару гостей у остановки в Степановской, а за подвесным мостиком ждала машина. Скитская встретила огромной новенькой качелью, собравшей на себя, кажется, всю оставшуюся здесь детвору:

2.

Центром предстоящих празднеств должен был стать сельский клуб, а мы направились в палаточный лагерь на другом конце деревни - это минут 5 ходьбы:

3.

Здесь земля начинает идти складками, и над Скитской поднимаются хорошо заметные увалы. Ниже по Пижме - лишь щельи (обрывы) да небольшие пороги, а вот выше - самые настоящие "камни", как на реках Урала вроде недавно показанной Вишеры. Западнее Печоры, к Уралу наискось, проходит невысокий (до 417м) каменистый Тиманский кряж, чуть ли не самые древние горы на планете. Тиман богат рудами, и хотя фактически он стал родиной горного дела в России (Цилемские рудники начали разрабатываться с 1490-х годов), за неимением дорог и городов они только начинаются осваиваться. Например, первая в постсоветской России крупная железнодорожная стройка - линия Чиньяворык-Тиман длиной 176 километров, начинающаяся близ Ухты, прокладывалась в 1994-2002 годах именно к бокситовым рудникам Тиманского кряжа.

Ну а Пижемские камни мы могли бы увидеть, если бы приехали на день-два пораньше - для гостей фестиваля был организован сплав.

4.

Нашими соседями по палаточному лагерю стала компания торговцев из Нижнего Новгорода и Ивано-Франковска (!), замглавы Усть-Цилемского района Николай Митрофанович Канев с семьёй и две обаятельные женщины из Печоры, представлявшие что-то вроде культурного обмена - у них там есть свой фольклорный праздник Черинянь-гаж, то есть День рыбного пирога. Все они уехали вечером после фестиваля, так что на вторую ночь наша палатка тут осталась единственной. Других способов размещения в Скитской нет, разве что в дом к кому-нибудь напроситься (что совсем не так легко, как кажется горожанину!), но на время фестиваля организаторы за отдельную плату могли поставить палатку для тех, кто не привёз свою.

5.

Утром через луг пробежали кони - хотя по факту деревня умирающая (население её убывает быстро), "на глаз" она не выглядит таковой: на качелях - дети, во дворах - стога, а на лугах скотина.

6.

В Скитской мы провели день и две ночи, и за это время обошли деревню вдоль и поперёк. Поэтому не удивляйтесь, что в рассказе о ней будут чередоваться кадры с совершенно разным освещением. На въезде - сельский клуб, оборудованный под площадку фестиваля:

7.

В его дворе - предельно скромный воинский памятник. Имён на нём, однако, больше, чем сейчас тут есть жилых домов:

8.

Симпатичный интерьер клуба... и сама Вероника Михеева, сфотографировать которую получше я забыл:

9.

За печкой - реквизиты к празднику:

9а.

Которые с утра займут своё место среди тряпичных кукол у ограды:

10.

Вывеска "Крестьянская изба 18 века" пусть не обнадёживает - на самом деле просто в пристройке клуба под фестиваль обустроили небольшой этнографический музей, и вещи тут хоть и из старого быта, но скорее всё же рубежа 19-20 веков.

11.

12.

12а.

По-настоящему из 18 века может быть вот этот умывальник - такой же я видел у оленеводов на Вайгаче, и о его возрасте знал из книги о культурном наследии полярного острова.

13.

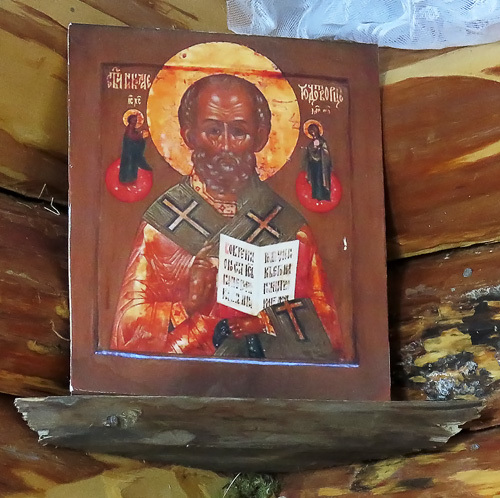

В красном углу - Никола:

13а.

В другой комнате пристройки была сделана к фестивалю выставка народных ремёсел Печоры - в отличие от избы, как я понял, временная. Усть-Цильма больше всего славится вязанными рукавицами, сапогами и шапками:

14.

А Пижма - росписью по дереву, узоры которой восходят к старинным книгам, которые переписывали староверы в своих потайных скитах. Роспись тоже наносилась перьями - птичьими или железными:

15.

Слегка похоже на мезенскую роспись, но как-то проще, без птиц и красных коней на тонких ножках. Это не случайно, ведь именно с Мезени русские люди приходили на Печору. Основной путь лежал через Пёзу и Цельму, две Пижмы же (ещё одна река с таким названием впадает в Мезень) разделял перевал через высшую точку Тимана, поэтому торговым судам его было не одолеть, в отличие от лодок староверов.

Современные вариации пижемской росписи - матрёшки и даже часы:

16.

Но красивее всего пижемцы расписывали ложки:

17а.

Впрочем, к теме ремёсел вернёмся ещё не раз - и следующая часть будет о целом арт-фестивале, и в Усть-Цильме эта тема раскрыта.

17.

Рядом с клубом, напротив качелей - небольшая ручная пилорама. В прошлой части я показывал разгрузку баржи с лесом из Южной Коми, но для своих нужд что-то заготовляют, видимо, и здесь.

18.

Скитская - не самая маленькая из пижемских деревень, но всё равно крошечная: здесь живёт 150 человек. Проведи мы в ней не день, а хоть неделю - я бы каждую избу тут знал в лицо. Самые старые избы с венцами сруба под конёк глядят на речку:

19.

Одна из них, как и в Степановской, украшена лосиными рогами:

19а.

Другая - росписью в виде рогов:

20а.

Помимо изб примечательны постройки с парой труб, какие-нибудь коптильни для рыбы:

20.

Но больше изб здесь впечатляют лодки:

21.

Общее название таких длинных деревянных плоскодонок - северянки или чалдонки, и встречаются они на очень многих реках Урала и Сибири. Конструкция их отличается от реки к реке, от села к селу и от мастера к мастеру, и например у пижемок из Скитской характерно задраны носы. На Печоре таких лодок нет совсем, а на Пижме их становится больше с каждой деревней вверх по течению - узкие и плоскодонные, они беззащитны перед волной, но зато прекрасно себя чувствуют на мелководьях и порогах. Длиной пижемские лодки бывают до 9 метров, грузоподъёмностью - до тонны.

22.

Современные пижемки все с моторами, а вместо якорей тут ржавые детали механизмов с каких-нибудь закрытых лесопилок:

23.

Скитская, как наиболее нуждающаяся в них - центр изготовления пижемок. На околице её - смолокурни:

24.

А та самая экскурсия по деревне в рамках фестиваля "Традиция" помимо остатков скита (о которых позже) зашла и в дом к мастеру Леониду Михееву. За свою жизнь он сделал 33 лодки, а 34-я, промазанная свежей смолой, как раз лежала во дворе его дома, как отдыхающий на мелководье кит:

25.

Смолу здесь используют сосновую, а сами лодки - еловые: корпус из древесины, остов - из корней. Древесину заготовляют осенью, а строительство лодок активнее всего идёт летом. Сам Леонид Васильевич свою первую лодку делал 3 месяца, а теперь ему хватает и двух недель. Мастерская умещается в длинном сарае при доме:

26.

Инструменты лодочных дел мастера - набои (на кадре выше), опруги и курочки. Все они нужны для формовки деревянных деталей, распаренных горячей водой.

27.

Многие свои традиции пижемцы возводят к 17 веку, но скорее здесь имеется в виду Раскол и то, что предки пижемцев смогли после него сберечь, тогда ещё вдали отсюда. На Пижму первых поселенцев привёл в 1713 году поморский проповедник Парфён Клокотов. Иименно здесь они осели не случайно: за ручьём по сей день лежат Великие Пожни, то есть (от слова "жатва") сенокосные луга. Такие огромные, что при Советах служили аэродромом:

28.

Фактически, Великопоженский скит приходился внуком Соловецкому монастырю. Ведь древняя обитель-крепость на архипелаге посреди Белого моря стала крупнейшей твердыней Раскола, которую "никониане" сумели покорить лишь силой оружия - в 8-летнем (1668-75) "Соловецком сидение", то есть осаде монастыря. Это была самая настоящая война с артиллерийскими обстрелами, подкопами, штурмами и десятками убитых - как иноков, так и стрельцов. Если в начале "сидения" "гарнизон" обители оценивался в 500-700 человек, то к последнему бою, когда лаз в монастырь стрельцам показал предатель, в живых оставалось несколько десятков защитников. Из 60 пленных 26 были казнены, остальные - разосланы по другим монастырям, но 14 соловецких иноков сумели бежать и рассеялись по карельским лесам. Постепенно они находили друг друга, и в 1684 году вокруг них сплотилась небольшая обитель. По старинке, монахи поселились на острове - только не в Белом море, а на Сарозере в Заонежье. В 1694 году обитель переехала на реку Выг в Северной Карелии, из устья которой когда-то уходили на Соловецкие острова старцы Зосима и Герман. Выгорецкая обитель (подробный пост о ней как раз сегодня сделал старообрядец

29.

Вскоре умершего Феофана сменил другой выгорецкий старец Иван Акиндинович. Великопоженский скит пустил множество побегов - других скитов, из которых выросли окрестные деревни. В 18 веке он процветал как центр рыбных и меховых промыслов, ремёсел для Усть-Цильмы и Пустозерска и иконописи, ставшей прямым продолжением выгорецкой традиции. Клокотов ушёл ещё дальше - на Колву (но не ту, что под Чердынью, а приток Печоры), где основал новый скит в 1743 году. В эти же времена по скитам у Печоры бродил Артемий Ванюков, крестьян из Холмогор, якобы подыскивавший место для собственного скита. На самом деле это был разведчик, по своей ли инициативе или по указу архангельского архиепископа Варсонофия "переписывавший" староверов. И вот в тот самый 1743 год по его наводкам сюда прибыла экспедиция Синода под командованием майора Ильищева, целью которой был арест "раскольников" и разрушение их скитов. Но у староверов перед лицом карателей всегда оставалось последнее, по-настоящему страшное средство - гари.

Идея о том, что самоубийство перед угрозой предательства веры под пытками - это не грех, а "добровольное мученичество", среди будущих беспоповцев стала распространяться ещё на заре Раскола. Из жизни уходили как правило всей общиной, и далеко не всегда огнём - иные топились, или хоронили себя заживо, а нередким способом "самоистребления" было запощивание, то есть смертельная голодовка. Но "крещением огнём" - оно как-то сильнее... В сочинениях официозных дореволюционных авторов (на которых построена статья в википедии) рассказывается, что порой "раскольники" строили целые города, чтобы в них сгореть, и подготовка к такому "добровольному мученичеству" могла длиться месяцами. О крупнейшем в истории самосожжении Палеостровского монастыря 1687 года есть две версии. Новообрядцы утверждают, что староверы это замыслили сами, а экспедиция пришла их спасать, но не успела. Настоятель Выгорецкой обители же сообщал, что деревянный монастырь с запершимися в храмах людьми обстреляли из пушек, вызвав пожар. Чаще рассказы о тысяче, двух тысячах, пяти тысячах самосожженцев были выгодны обеим сторонам: для новообрядцев - как иллюстрация дикости "раскольников", а для староверов - как свидетельства подвига, силы духа и твёрдости веры.

Но "гари" были, и было их много: поимённо известно 8 417 погибших таким образом в 17 веке, 1537 в 18-м и 149 в 19-20 веках. Пик "гарей" пришёлся на эпоху царевны Софьи, по "12 статьям" которой староверов всё равно ждало примерно то же самое, только после пыток и неволи. К середине 18 века большинство старообрядческих течений, в том числе поморцы, официально осуждали такой способ борьбы. Однако последние "добровольные мученичества" происходили уже при Советах: староверы редких и радикальных течений хоронились (в прямом смысле слова) от переписей 1897 и 1926 годов. Последний подобный акт известен в тогда ещё независимой Туве - в 1941 году, когда на Россию напал очередной Антихрист.

30.

Великопоженская гарь 1743 (в других источниках 1744) года была самой массовой из описанных детально и достоверно: узнав о приближении отряда Ильищева, 88 скитян от детей до стариков во главе с 90-летним Иваном Акиндиновичем заперлись на втором этаже храма, сломали лестницы и забаррикадировали входы, оставив лишь окно для переговоров. Переговоры длились долго, вразумлять неистовых даже священник поднимался по канату, но те стояли на своём, а враги не уходили. Староверы не ставили целью умирать, скорее взяли самих себя в заложники. Запас соломы и бересты в храме лежал с самого начала "переговоров", а вот еды и воды на долгую осаду тут не было. Попрощавшись с братьями и сёстрами, Иоанн поджёг запал, а сам взошёл на крышу храма и молился, пока здание не обрушилось. Не выжил никто, а каратели, глядя на это, лишь умывали руки... Позже они нашли на пепелище два почти не тронутых огнём тела - старца и юноши. Осталась легенда о девке Елене, которая спаслась из огня, при обрушении выпав в окно, но её догнали солдаты и буквально растерзали на куски - хотя, если честно, зачем бы?!

Но история Великопоженского скита на этом не закончилась - кто-то, видимо, схоронился по лесам, да и Выгорецкая пустынь по-прежнему была на пике развития. Часовня горела ещё не раз, причём случайно и без жертв, и её предпоследнее здание срубили в 1825 году. Но следующая волна борьбы с Расколом пришлась на эпоху Николая I, и в 1855 году закрылась Выгорецкая обитель, а от Великопоженского скита годом ранее осталась лишь деревня Скитская. Иконостас опечатанной часовни в 1857 году был вывезен в Усть-Цильму, в новый единоверческий храм, и три его иконы "выгорецкой школы" хранятся в её музее. Саму же часовню в 1930-х годах перевезли в Замежную и открыли в ней Пижемский историко-этнографический музей, но маршрутка на Усть-Цильму мимо него не проходит, а целого дня на остановку у нас в запасе не было.

31.

Нынешнюю часовню построили уже в постсоветское время, и в первую очередь это храм-памятник. Сельская бабушка в костюме, сделанном по древним выкройкам из китайского шёлка (такое мы увидим тут ещё не раз) открыла экскурсантам дверь:

32.

Убранство часовни:

33.

На досках у стены - список погибших:

33а.

А в иконостасе... Обугленные иконы может быть стали такими и на других пожарах, но пробирают просто до глубины души:

34.

Экскурсанты громко говорили и смеялись, и хранительницу часовни это явно коробило:

35.

От скита мы направились к кладбищу, скрывающемуся посреди деревни в высокой тёмной роще. У местных староверов осталось множество обычаев, которые я бы отнёс к суевериям: не показывай крест чужакам, не топи баню в выходные, не ходи на кладбище после полудня... Вечером по прибытии мы с Леной пошли сюда сами, но все, у кого мы спрашивали дорогу, напоминали, что ходить туда нельзя, и я ограничился лишь парой кадров сквозь ограду.

36.

Похожие кладбища я видел в Керженской стороне Нижегородского Заволжья, но там большинство из них вдали от деревень. Здесь же, стоит только обойти кресты с другой стороны - на всех появляются лица!

37.

Помимо крестов, тут попадаются и голбецы:

38.

Вот этот. например, поставлен в 1958 году, если не позже:

38а.

На многих могилах - тарелки:

39.

В центре кладбища - ещё одна часовня:

40.

Или просто подсобка? Как бы то ни было, в этом срубе даже не встать в полный рост:

41.

А над прахом Великопоженских мучеников - домовина, то есть деревянный склеп:

42.

42а.

Крест в память о них периодически обновляется по образцу более старого. Совсем новый стоит у часовни, прежний, замшелый и ветхий - у домовины, а вот чуть поодаль - почти развалившийся крест третьего поколения:

43а.

43а.

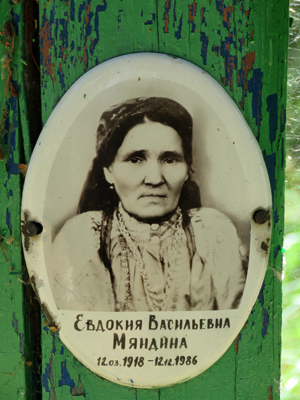

Где-то тут погребён и Сидор Нилович, последний наставник Скитской, доживший до советских времён. Экскурсовод хотела показать нам и его избу, но изба исчезла - сгорела может быть или рассыпалась. На некоторых могилах - лица, каких сейчас даже здесь уже не увидеть.

44а.

44.

А из скорби кладбища пойдём прямиком на праздник. В следующей части - про арт-фестиваль "Традиция".

СЕВЕРНЫЙ УРАЛ-2018

Обзор поездки и оглавление.

Маньпупунёр.

Пермь Великая

Пянтег, а также Редикор и Рябинино.

Чердынь. Пейзажи и атмосфера || Архитектура и музеи || Ныроб.

Зачердынье. Покча.

Зачердынье. Вильгорт, Камгорт, Искор.

Индустриальное Прикамье

Красновишерск и камень Ветлан.

Соликамск (2010). Соборная площадь || Центр || Усть-Боровский сользавод.

Соликамск. Не только узорочье.

Березники (2010).

Березники, а также Лёнва, Пыскор и затопленный Дедюхин.

Коми-Пермяцкий округ

Пожва.

Комиокруг. Майкор, Купрос, Архангельское, история и общий колорит.

Кудымкар.

С Камы на Печору в отсутствии волока.

Пермь Космическая.

Киров... не уверен, что напишу о нём в этот раз.

Сыктывкар (2011). От вокзала до Стефановской площади. || Старый город и Кируль.

Сыктывкар. Дополнения и зарисовки.

Южная Коми. Ульяново и Корткерос.

Усть-Цилемский край

Дорога паромов.

Скитская. Деревня.

Скитская. Арт-фестиваль ремёсел "Традиция"

Усть-Цильма и присёлки.

Усть-Цильма. Музей и родовые дома.

Усть-Цилемская горка. Петровщина.

Усть-Цилемская горка. Хороводы Руси.

no subject

И совершенно из нашего времени не понимаешь, зачем нужны были все эти репрессии против старообрядцев, кантонисты и прочие гонения в просвещенном XIX веке

no subject

Как я понимаю, Российская империя большую часть своей истории была исключительно веротерпимой страной к инородцам и их религиям. Но крайне болезненно относилась к любым признаком поликонфесиональности у русских.

no subject

no subject

no subject

no subject

1) Старообрядцы достаточно рано взялись за оружие (еще в период Соловецкой осады и Разинщины) - и неоднократно прибегали к нему в дальнейшем вплоть до Пугачевщины. Это были не какие-нибудь менонниты, баптисты или квакеры с идеями ненасилия - и никакое государство не могло бы спокойно относиться к такому.

2) Старообрядцы очень быстро перенесли церковный спор на чисто политическую почву, отказываясь молиться за царей, отрицая царскую власть и т.д. Причем их участие в политике (вроде Никиты Пустосвята и московского бунта 1682 года, связей с Хованским и пр.) развернулось ДО наиболее жестких репрессий против них. СНАЧАЛА старообрядцы от души поучаствовали в кровавой заварушке 1682 года, а уже ПОТОМ Софья всерьез за них взялась.

В конце концов, письма, которые Аввакум писал царю Федору и за которые его сожгли, были в чистом виде "Оскорблением Величества" - и в любой стране Европы того времени ему сделали бы ататат. В России его просто сожгли - а в Англии речь бы могла пойти в аналогичном случае и о "потрошении, повешении и четвертовании"

no subject

Это не так. Буквально километрах в 70 от Скитской в районе поселка Тиман разрабатывается немаленькое месторождение бокситов. К нему подведена ж/д ветка от Чиньяворыка.

no subject

Внёс в пост.

no subject

Выгорецкая пустынь действительно стала местом формирования беспоповской ветви старообрядчества, бывшей единой до 1739 г. Тогда до Петербурга дошёл слух, что на Выге не молятся за царя, прибыла комиссия и большинство староверов пошли на уступку власти. Но радикалы, оказавшиеся в меньшинстве во главе со старцем Филиппом ушли из Выга, поселившись в скиту. Года два они проповедовали, что не надо идти на уступку властям, на их поимку пошли войска. Филипповцы организовали гарь, но кто-то из них спасся и создал самое радикальное Филипповское согласие. Оно уже практически вымерло, осталась община под Каргополем и приход в Кимрах.

Поморцы и федосеевцы оставались единым согласием до конца 18 века, когда первые приняли на соборе 1798 г. брак, совершаемый наставниками. Почему - понятно: поморцы были зажиточными, выбивались в купцы и им надо было передавать по наследству капиталы. А для этого нужен был брак или его подобие, поскольку федосеевцы брак не признавали и считали чем-то вынужденным. Поморцы ввели брак, чему воспротивились федосеевцы, объявив себя к тому же "старопоморским согласием". И да, поморцы осудили гари, как вид самоубийства. Такие дела.

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

Ни одна твердая власть, конечно, не могла бы терпеть таких персонажей, как Никита Пустосвят

no subject

no subject

Важно, что ваши вели себя скорее как гугеноты или "святые" армии Кромвеля, чем как меннониты или квакеры. Во многом поэтому и наталкивались на жесткое противодействие государства.

no subject

Тут совсем разныя причины и цели.

no subject

no subject

no subject

Во всяком случае я такие бани, с дымоходом и деревянной вытяжкой, видел .

no subject

no subject

no subject

no subject

Такой конструктив не очень совмещается с более поздним кровельным материалом - железом и шифером. По мере доступности такой кровли исчезал и бревенчатый фасад. Так что его наличие напрямую отражает развитие коммуникаций, начиная с 19в.

no subject

no subject

no subject

Ушёл сетапить vpn.

no subject

no subject

Я честно полгода сидел на американском Фликре. Но теперь вынужден вручную перезаливать фотографии в нескольких десятках постов :(

no subject

Причиной введения которого, по большому счету были политические интриги и гордыня.

У меня тёща - истовая староверка, когда она слышит, что большевики какие-то религиозные учреждения у РПЦ отобрали, говорит:

А у нас никониане все! церкви отобрали, до единой!

Не им жаловаться!

А за репортаж - большое спасибо и низкий поклон.

очень интересно.

no subject

no subject

У меня такое впечатление что разноразмерная мототехника в ближайших мне деревнях победила и лошадь это скорей развлечение.

no subject

no subject

Самая дальняя - Лёвкинская - по крайней мере ещё 6 лет была обитаема. https://www.bnkomi.ru/data/news/12721/

Что довольно удивительно, потому что она очень удалена от других деревень, от неё до Скитской примерно столько же сколько от Скитской до Усть-Цильмы.