Entry tags:

Чита. Часть 1: ключ от Дальнего Востока

Чита - небольшой (349 тыс. жителей) краевой центр в 6320 километрах от Москвы, то ли последний в Сибири, то ли первый на Дальнем Востоке. В прошлых частях мы путешествовали по Забайкалью, или Даурии, её старинным приискам и каторжным тюрьмам, мрачным степным гарнизонам, утлым деревенькам в дебрях высокой травы, завершив рассказ в селе Кондуй, где из руин монгольского дворца сложена русская церковь. Чита пару лет назад встречала одного моего знакомого граффити "Слава Великому Чингисхану!" во весь привокзальный забор. Вот уже полтора века она административный центр диких степей Забайкалья, а трижды в своей истрии ей довелось побыть столицей самопровозглашённых и недолговечных, но всё-таки государств. Чита колоритна - архитектурой, бытом, внешностью жителей, да и исторической архитектурой вовсе не обделена. Я расскажу о ней в 5 частях, в первой из которых - старейший район и непростая история, виды города с Титовской сопки и детали местного колорита.

В Читу мы добирались из Нерчинска автостопом по трассе "Амур", над которой сменялись феерии разноцветных облаков в голубом небе и страшные ливни из чёрных туч. На мокром зеркальном асфальте нас подхватила женщина, для начала попросившая дать ей перефотографировать чей-нибудь паспорт. Попутчиков она не подвозила прежде никогда, но теперь по пути из родного Кокуя (где у неё родители и дети) в Читу (где у неё работа) ей так отчаянно не хотелось ехать 3-4 часа одиноко, что опыт подвоза она начала сразу с двух рослых мужчин. Дальше мчались мы с сопки на сопку, из пади в падь, а я любовался названиями ручьёв вроде Шпотыкен или Дуралей - последнее явно бурятское или тунгусское слово, но мы с Петром в шутку предположили, что это какой-то странный, непредсказуемый ручей со снеговым питанием, который то пересыхает в ливень, то в засуху выходит из берегов.

2.

Трасса минует Читу по северному краешку, через несколько мощных автоколец с устоявшимися в народе названиями. Мы свернули на Угданском кольце, за которым стоит бурятское предместье Угдан, всей Чите известное своими позными (кафе бурятской кухни). Высадившись в одноэтажном посёлке со звучным названием Биофабрика, мы стали ждать, когда за нами приедет на такси Алексей

-Мужики, вам помочь?

-Не, всё нормально, стоим ждём.

-А сами откуда? - с лёгким вызовом в голосе.

-Да туристы мы, издалека. Автостопом сейчас приехали, скоро нас местные на машине заберут.

Весь диалог продолжался на малом ходу, и видимо убедившись, что подозрительные типЫ на районе опасности не представляют и скоро сами уйдут, наш собеседник замкнул круг и уехал в ту же сторону, откуда прикатил. Стало ли местным пацанчикам просто интересно, кто тут рюкзаки развесил или же их районный "смотрящий" прислал - я не знаю, но забегая вперёд скажу, что в центре Читы сложно представить такие сюжеты окраин. Вскоре Алексей вёз нас на юг мимо парка развлечений с парой настоящих самолётов, занятых авиасимуляторами:

3.

На главной площади Нерчинска я уже показывал короткую "пятиминутку ненависти к Чите" - красивый старинный райцентр до сих пор не смирился с тем, что "на её месте должен быть я!". Между тем, у двух городов был один основатель - сотник Пётр Бекетов, поздней осенью 1653 года переваливший с Хилка на Ингоду и вставший тут зимовать. Бекетов входил в огромный отряд воеводы Афанасия Пашкова, медленно шедший из Енисейска в Кумарский острог на Амуре, но в итоге, после разгрома амурских казаков флотилией Цинского Китая, осевший в другом Бекетовском детище Нерчинске. Зимовье близ устья Читинки (вернее, "по паспорту" это речка Чита) быстро опустело, но по мере русской экспансии в Забайкалья такое место не могло остаться необитаемым: с 1687 года здесь уже известно село с говорящим названием Плотбище. Его жители мастерили из леса окрестных сопок плоты, которыми казаки и их воеводы, рудознатцы да купцы сплавлялись вниз по Ингоде и Шилке. К 1698 году на Плотбище выросла Читинская слобода, в 1706 официально ставшая Читинским острогом. Оборонять его было особо не от кого, поэтому такое название отражало лишь статус - крепости с деревянными башнями и зубастыми палисадами в Чите не было никогда. В 1797 Читинск (под таким названием острог фигурировал в 18 веке) стал селом Читинским, жителей которого записали в горнозаводские крестьяне Нерчинского горного округа. Работали они на лесных делянках, но этот же статус позволил включить Читинское в Нерчинскую каторгу, которая, парадоксальным образом, и дала ему путёвку в жизнь. В январе 1827 года году сюда прибыли декабристы - Никита и Алексей Муравьёвы, Иван Анненков и Константин Торсон. Осенью к ним добавилось 8 "узников Благодати" в сопровождении Екатерины Трубецкой и Марии Волконской, а в итоге в село с 400 жителями свезли 75 мятежных дворян, не считая 7 (включая Трубецкую и Волконскую) добровольно поехавших за ними женщин.

4.

Первую четверку разместили в арендованных домах нерчинского купца Василия Макеева и отставного поверенного Александра Дьячкова, прозванных соответственно Малым и Дьячковским казематами. Последний находился в стороне, а вот Малый каземат с прибытием новых партий разросся на весь квартал - пристроенную часть стали называть Большим казематом. Ещё одной локацией была Чёртова могила - овраг у берега, врезавшийся в Сибирский тракт: каторга декабристов напоминала Сизифов труд - утром они его закапывали, а ночю река уносила все их труды. Также вчерашние аристократы равняли улицы, кололи лёд, мололи рожь и чистили конюшни. Большой каземат они полушутя называли Каторжной академией, где в кандалах и без них (после 1828 года) продолжали заниматься искусством и наукой, устраивать диспуты, литературные вечера и шахматные турниры. Большой каземат стал геологической лабораторией, поликлиникой Фердинанда Вульфа (который лечил крестьян и даже ставил им прививки от оспы), метеостанцией Сергея Трубецкого, биостанцией Дмитрия Завалишина... Которого не стоит путать с братом Ипполитом Завалишиным, персонажем крайне малоприятным - пытаясь выслужиться доносами на мнимых недобитых декабристов, в конце концов он сам угодил в острог к настоящим декабристам и жил среди них парией. Дмитрий же развёл сад и огород, выписывал семена из Европейской России и делился ими с местным крестьянством. В 1830 году декабристов отправили на Петровский Завод (Петровск-Забайкальский), но за 3 года они изменили жизнь Читинского слишком сильно. Вкупе с расположением на полпути между уездными Нерчинском и Верхнеудинском (Улан-Удэ) это и сыграло ключевую роль в 1851 году, когда генерал-губернатор Николай Муравьёв выделил два восточных уезда Иркутской губернии в Забайкальскую область, центром которой и стала Чита, получившая городской статус. Я бы сказал, что она была тогда и основана, как Астана рядом с Акмолой - старое село Читинское по-прежнему стоит в глубине города:

5.

Город начал вторгаться сюда лишь в начале ХХ века, но советское время прервало капиталистический бум. Среди изб - одинокий дом Энгеля (1914):

6.

На кадрах выше - улица Декабристов, сохранившая сельский пейзаж. Перпендикулярная ей Селенгинская застроена пятиэтажками, но в её дворах - достопримечательности Старого Читинска. Дом Елизаветы Нарышкиной (в девичестве императорская фрейлина Коновницына) - новодел 1964 года, по сути просто нестандартное здание районной библиотеки:

7.

А вот деревянная церковь Михаила Архангела - подлинная:

8.

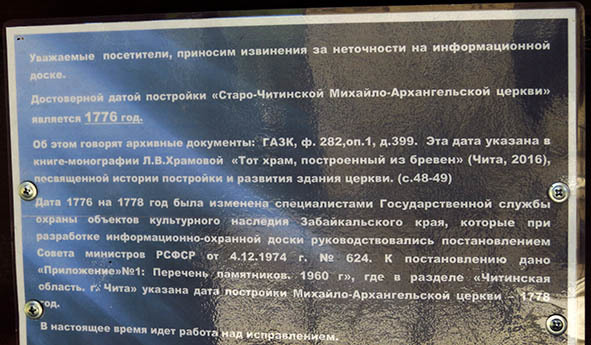

Известная с 1698 года, в нынешнем виде она была срублена в 1776 году - для Сибири это очень солидный возраст, и хотя в Забайкалье осталось несколько деревянных храмов тех лет, эта церковь лучше всего сохранилась:

8а.

С советских времён известный как Церковь Декабристов, Градо-Читинский собор Михаила Архангела (таково было её полное название) имел все шансы не уцелеть. Закрытый в 1928 году, храм был занят всякой всячиной от соляного склада до общаги строителей. В 1971 году заброшенное здание перешло на баланс музея, и лишь в 1985 в Церкви Декабристов открылся сам музей. Сказать откровенно - не впечатляющий своими экспонатами, но какой-то красивый и уютный:

9.

В ограде церкви - могила Софии Волконской, малолетней дочери декабриста, рождённой и вскоре умершей здесь. В этом зале же 4 апреля 1828 года Иван Анненков под перезвон кандалов своих товарищей женился на Полине Гёбель - француженке-модистке из Лотарингии, которая ещё летом 1825 года влюбилась в него, вряд ли зная, что он готовится сломить самодержавие. Под видом объезда имений Гёбель провела лето с Анненковым в путешествии по России, по итогам которого у неё родилась дочь Александра. Когда же возлюбленный угодил на каторгу - Полина отправилась за ним, а добрый царь ещё и дал ей 3000 рублей (несколько миллионов по нынешнему курсу) на дорогу.

10.

Другую свадьбу в этой церкви играл в 1839 году Дмитрий Завалишин - к нему никто не приехал, и женой его стала дочь горного инженера Аполлинария Смолянинова. С ней Дмитрий Иринархович осел в Чите, активно участвовал в её становлении как города, а в 1862, за разоблачения местных коррупционеров, вновь отправился в ссылку - на этот раз из Сибири в европейскую часть страны.

10а.

То было не лучше время Даурии: старые серебро-свинцовые рудники окончательно изжили себя, плавильные заводы закрывались один за другим, а горнозаводских крестьян, немалая часть которых была потомками каторжников, Николай Муравьёв в 1851 году принял в новое Забайкальское казачье войско да послал, вместе со старыми казаками, колонизировать Амур. Два уезда к 1870-м годам были нарезаны на 8, и их центрами стали как старые города Кяхта и Баргузин, так и вчерашние сёла вроде Акши и даже Нерчинский Завод. В степях всё активнее мыли золото, а каторга не делась никуда и явно обретала политический оттенок. И всё-таки тут было захолустье, где Чита с 12 тыс. жителей оставалась лишь первой среди равный, не сильно превосходя Кяхту (9 тыс. жителей), Верхнеудинск (8 тыс.) и Нерчинск (6 тыс.). Но вот на рубеже веков сюда пришёл Транссиб, буквально взорвавший экономику и демографию Сибири. Чита оказалась последним городом перед развилкой Великого Сибирского пути (до 1912 году заканчивавшегося перевалкой в Сретенске) и Китайско-Восточной железной дороги, и пошла в рост со скоростью, которая могла бы потянуть на российский, а может быть и евразийский рекорд: к 1908 году в городе жило 43 тыс. человек, а к 1913 - 78 тысяч! Сколько народу тут жило в 1917 году - вряд ли кто-то считал, но Чита встретила этот роковой год развитым современным городом среди диких каторжных степей, что и определило её роль в дальнейшем.

11.

Ещё при Временном правительстве здесь объявился Григорий Семёнов - потомственный казак из караула Куранжа на Ононе, успевший повоевать в Польше, Персии и Румынии. В Даурию он уехал с разрешения барона Петра Врангеля (также служившего в Забайкальском войске) формировать бурят-монгольский батальон, чем продолжил заниматься и после Октябрьской революции. Большевики не сразу заметили, что в батальон массово записывают и русских, причём - по старым царским правилам. Вскоре Семёнов окопался на станции Даурия близ Борзи, четвертовал и сжёг живьём местного комиссара, и уже в январе 1918 года открыл первый фронт Гражданской войны. В сентябре, после нескольких месяцев ожесточённых боёв в степях по обе стороны китайской границы, Семёнов въехал в Читу на штыках белочехов и японских интервентов. Так возникла Забайкальская Казачья республика, она же Забайкальская белая государственность, формально подчинявшаяся правительству в Омске, а фактически бывшая личной диктатурой Семёнова, 9 мая 1919 года избранного атаманом сразу трёх казачьих войск - Забайкальского, Амурского и Уссурийского. На помощь Белой России отсюда не ушло ни эшелона, законы и государственные институты не работали, зато произвол семёновцев ограничивала лишь сила оружия. Изначально не очень-то белое забайкальское казачество перерождалось в красных партизан, на что атаман-самозванец ответил жесточайшим белым террором, в авангарде которого были служившие с царских времён в Забайкальском казачестве Роман фон Унгерн из Прибалтики и Артемий Тирбах из Туркестана. Каратели расстреливали семьи партизан и дезертиров, порой уничтожая целые станицы, а старая каторга, упразднённая ещё в 1917 году, возродилась Троицкосавской тюрьмой. Осенью 1919 года пал Омск, и в 1920 году была провозглашена белая Российская Восточная окраина, западную часть которой вскоре заняли красные, а дальневосточная превратилась в уже не белый, а Чёрный буфер. Видя, что дело дрянь, Семёнов попытался сделать из РВО какое-то подобие легитимного государства, созвав Временное Восточно-Забайкальское народное собрание. Но ему это не помогло - японцы отступили, под семёновцами горела земля, и в октябре 1920 года атаман, бросив своих казаков, бежал из Читы на аэроплане. В белой Маньчжурии он жил изгоем среди русских, но - уважаемым человеком у японцев, под началом которых сплотил из бывших подельников Дальневосточный союз казаков. В 1945 году Семёнов был настигнут Красной Армией в Харбине, увезён на суд в Москву и год спустя повешен.

12.

Из Читы же выбила его не Рабоче-Крестьянская Красная Армия Советской России, а Народно-революционная армия Дальне-Восточной республики, правительство которой вскоре разместилось в бывшем пассаже Второва, зелёный башни которого видны на кадре выше. В 1920 году красные партизаны, по большей части разбойники и беглые каторжники под началом молодого революционера-романтика Якова Тряпицына заняли Николаевск-на-Амуре и устроили резню японских купцов, на которых держалась экономика этого города. Японцы ответили полномасштабной интервенцией, и Советам только и оставалось сказать "я не я и лошадь не моя": 6 апреля 1920 года в Верхнеудинске начался гигантский спектакль на сцене площадью в 1,4 млн км². Там была провозглашена Дальневосточная республика, на самом деле полностью марионеточная, а внешне изо всех сил стремившаяся дистанцироваться от Советской России. Она и была-то даже не "красной", а так, "розовой" - её Правительство и Совет Министров (председатели которых были главами государства) слагала коалиция левых партий, где РКП(б) числилась лишь одной из прочих. Ещё здесь сохранялась религиозной свобода (которой активнее всего пользовались буддисты) и до некоторой степени - частная собственность. Республика делилась на старые Приморскую, Сахалинскую, Камчатскую, Амурскую и Забайкальскую области, из которой были выделены два региона с общими центром в Верхнеудинске - "русская" Прибайкальская область и состоявшая из нескольких анклавов Бурят-Монгольская автономная область (см. Агинское). И не беда, что НРА ДВР была образована из частей РККА с бывалыми красными командирами.

флаг и герб ДВР.

Главным зрителем этого спектакля были Соединённые Штаты, которые конечно не купились, но решили подыграть: Советская Россия казалась им образованием нежизнеспособным и недолговечным, а вот Японская империя виделась опасным конкурентом. Всё это сделало возможным сложнейший дипломатический торг, в котором японцы регион за регионом оставляли Сибирь, а НРА входила по следу интервентов и громила белых. К 1921 году японцы организовали своё марионеточное государство в Приморье (Чёрный буфер) и попытались путём переговоров превратить ДВР в свой протекторат, но начать масштабную войну уже не решились. 25 ноября 1922 года Народно-освободительная армия вошла во Владивосток, а 15 ноября республика без вопросов стала Дальневосточной областью РСФСР.

эмблема и флаги Народно-революционных армии и флота (де-факто только речного) ДВР.

Один из немногих её памятников - "буферки" в музее Нерчинска: это рубли ДВР, к моменту роспуска республики уже ставшие редкостью из-за гиперинфляции: 1000 таких рублей были меньше 1 советской копейки.

13.

Виды Транссиба и центра сняты с пешеходного виаудка за пятиэтажкой от Церкви декабристов. Впечатление об этом районе периодически портила мерзкая вонь, источник которой я позже увидел с поезда - почти в центре Читы находятся очистные. Близ них - основанная в 1936 году ТЭЦ-2 на стрелке Ингоды и Читинки:

14.

Гора с кадра выше - уже за Ингодой, а меж двух рек напротив центра высится лысая Титовская сопка (944м). Нам - на неё:

15.

Улица у подножья носит по старой памяти гордое имя Московский тракт, однако даже городской автобус увидеть здесь - удача.

16.

Одна из остановок отмечена датой "1905": на Титовской сопке началась и закончилась история уже третьего в моём рассказе читинского квазигосудартсва. Далёкий город был изрядно вольнодумским, здесь одних только народников жило на поселении 70 человек. Уже в 1902 году на Читинской сопке прошла первая маёвка, а в революцию 1905 года Забайкалье было охвачено тотальным восстанием. Осенью местные рабочие дружины во главе с большевиками Виктором Курнатовским и Антоном Костюшко-Волюжаничем при поддержке восставшего гарнизона и молчаливом согласии губернатора захватили город. Потенциально Читинская республика могла бы стать серьёзной проблемой для Российской империи - на складах и станциях Забайкалья скопилось огромное количества оружия русско-японской войны, и к концу года в распоряжении повстанцев было одних только винтовок 36 тысяч штук. Но чтобы выставить 30-тысячную армию, надо было её подготовить, а вот на это "царский режим" времени уже не дал - с подходом карательных войск Александра Меллер-Закомельского и Павла Ранненкампфа лидеры повстанцев решили перейти к партизанской борьбе и оставили Читу без боя.

17.

В усмирённом городе было арестовано несколько сотен активистов, 81 - казнили. Руководители Читинской республики Костюшко-Волюжанич, Эрнст Цупсман, Прокопий Столяров и Исай Вайнштейн были расстреляны первыми - в пади у дальнего склона Титовской сопки:

18.

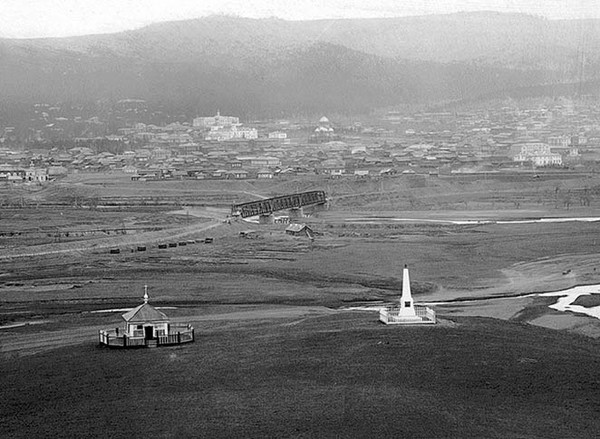

В 1926 году на этом месте поставили весьма эффектный монумент, от которого и начали мы подниматься по пологому травянистому склону:

19.

Более канонический путь наверх начинается от ресторана "Старый Замок" и часовни Александра Невского (2001):

20.

Она особенно хорошо смотрится с сопки, меняя задний план в зависимости от точки обзора. На кадре выше это мосты через Читинку, на кадре ниже - Петропавловский костёл (1999-2002):

21.

Прежде на этом месте стояли часовня Святого Духа и обелиск (1891) в честь спасения цесаревича Николая от покушения в Японии:

21а.

Мы к часовне, напротив, спустились, у подножья попав в жутковатый Лес Несбывшихся Надежд - на деревьях тут висят потрёпанные, выцветшие хий-морины. "Кони ветра", бурятские ангелы-хранители, изображаются на разноцветных платках, которые вешают в святых местах на удачу. Но поверие гласит, что пожелание сбылось только если конь улетел по ветру.

22.

Титовская сопка было явно чтима у местных народов, и где-то на её камнях даже можно обнаружить древние петроглифы. Выше по склону - одинокий сэргэ (ритуальная коновязь в бурятском шаманстве) да запечатлённый на заглавном кадре крест, впервые поставленный ещё декабристами на могиле их предшественника - Неизвестного солдата Семёновского полка, который в 1820 году в полном составе восстал против "аракчеевских" порядков.

23.

Сопка лежит к югу от города, стоящего амфитеатром на других горах. Виды с неё хороши почти в любое время, но вот единой смотровой площадки тут нет - что-то лучше видно с одних точек, а что-то с других. Пойдём против часовой стрелки - каждый следующий вид левее предыдущего:

24.

Первым делом взглянем на восток, вниз по течению Ингоды. Города эта длинная (702км) река размером примерно с Москву-реку (72,6 м³/с) касается краешком, однако значение её велико: Ингода сливается с Ононом в Шилку, а та с Аргунью - в Амур. Онон куда полноводнее и длиннее, Ингода в этой системе скорее приток, но именно вдоль неё Россия приходила в Забайкалье.

25.

На кадре выше вдалеке видна Антипиха - район у одноимённой станции, с 1920-х годов развивавшейся как центр военной логистики к гарнизонам Транссиба и КВЖД. Более всего она известна военным санаторием "Молоковка", устроенным в 1936 году на целебных ключах. "Молоковка" проигрывает "Куке" - я солидарен с

26.

Старый Читинск издали выглядит так - плотно зажатая пятиэтажками деревянная церковь смотрится необычно:

27.

Центр города раскинулся левее, на склоне горы Чита (1044м), незастроенная вершина которой поднимается в зону леса:

28.

Старые кварталы стоят на её почти ровном подножье у Транссиба. Но как часто бывает в российских городах, издали не догадаться о том, что здесь скрывается красивый и довольно целостный исторический центр. Многоэтажки, элементарно более высокие, просто забивают панораму, и лишь башенки пассажа Второва (1910), он же управление КВЖД, он же правительство ДВР, торчат с ними вровень. Торцами огромное здание выходит к улицам Амурской (ближе) и Анохина (дальше), а выше видны сталинские фасады улицы Ленина - это три главных оси Старой Читы:

29.

На улице Ленина - и высокий Шумовский дворец (1913-18) у правого края кадра, и новостройка-башня с куполом по центру, и белые колонны да золотые статуи Дома офицеров (1940) правее неё. За ним тянется небольшой, но очень ухоженный парк, упирающийся в улицу Чкалова, отмеченную красной пожарной каланчой (1903). В правом верхнем углу кадра виден Воскресенский собор, перестроенный в 1945 году из костёла (1851). Но куда больше в этом кадре привлекает взгляд нижняя половина - старый (1903-05) и новый (1975) вокзалы станции Чита-2, стихийный автовокзал на площади (официального же автовокзала в Чите, внимание, НЕТ!) и огромный Казанский собор (2001-04), словно в память о том, что Чите дал Транссиб построенный прямо напротив вокзала. Кусты же на переднем плане - это упрятанная в мощные дамбы Читинка:

30.

Золотые купола Читы - Казанский собор, храм Святого Луки при мединституте (2007) в бывшей мужской гимназии (1891, фасад правее) и управление Забайкальской железной дороги (1947), мощным портиком выходящее на площадь Ленина:

31.

С юга глядит на неё ещё и бывший ЗабВО, жёлтый торец которого тут виден рядом с надписью "Hotel". С севера же над площадью нависает Радиатор - так называется в народе администрация Забайкальская края, чей флаг в отчётливо панафриканских цветах заметен на кадре выше. Она стоит на месте Архиерейского квартала, от которого осталась зелёная семинария в здании училища миссионеров (1907-12):

32.

Западной границей центра можно считать улицу Богомякова, мощной осью ведущей от памятника Николаю Муравьёву (2014) у моста за Читу-гору к федеральной трассе. Правее неё наверху можно разглядеть жёлтую главку дацана "Дамба Брайбунлинг" (2002-10), левее внизу - длинные балконы Пентагона, как называют читинцы оригинальное здание 1980-х годов на площади Борцов Революции.

33.

От Революции с километр до Победы, парк которой был заложен в 1975 году:

34.

За ним Читинка резко поворачивает, а по берегу её тянется Малая Забайкальская железная дорога (1971-74). Сейчас в ней всего 3,7км, а ещё 2,5 в 2009 году отрезали под застройку. У берега - небольшая станция Поречье, до 2000 года Спортивная: тогда она была построена заново, да не просто так, а по проекту 1913 года с деревянными вокзалом и храмом.

35.

Ближе - огромная товарная станция Чита-1, в народе Дальний вокзал: она открылась в 1897 году, а вот первый поезд к Чите-2 задержало на 3 года наводнение на Ингоде и Хилке. Первая течёт в Амур, вторая - в Селенгу: Чита стоит у Великого Азиатского водораздела, и где-то на том далёком хребте высится гора Палласа (1236м), с которой ручьи текут в бассейны двух океанов (Тихого и Ледовитого) и 3 великих рек - Амура, Енисея (через Байкал) и Лену (через Витим). За горами лежат Арахлейские озёра - целый анти-архипелаг на высоте 930-940 метров из 6 больших (Тасей, Иван, Арахлей, Шакшинское, Большой Ундугун и Иргень) и 20 малых озёр. Они красивые, тёплые и пока ещё богатые рыбой, а потому вся Чита ездит туда отдыхать.

36.

В городе есть и своё озеро Кенон (5х4км), несмотря на загрязнённость по-прежнему богатое рыбой. Ну а трубы ТЭЦ-1 (1960-65) и с этой стороны ограничивают Читу.

37.

Круг почти замкнулся - вот снова Ингода, уходящая за Титовскую сопку, у которой на реке своеобразный фасад - живописные скалы Сухотино:

38.

Леса на склонах сопки же, да и многие деревья по окраинам запомнились мне вот такой гадостью. Не знаю точно, что это за червяк, но по словам местных, раз в несколько лет случаются его нашествия:

39.

Ещё одна деталь пейзажа лучше видна в перспективе улицы Ленина - это шахтный копер. Забайкалье богато углём, и прямо в предместьях областного центра лежит несколько шахтёрских посёлков:

40.

На улицах Читы не покидает ощущение пространственно-временного континуума. Город словно застрял в 1990-х, из которых пытается выйти теперь напрямую в 2020-е, и никогда не знаешь, какой гранью на следующем шаге Чита повернётся к тебе. Центр Читы уютный, даже хипстерский, а на окраинах не стоит злить "смотрящих", и родители, отправляя детей в школу, выясняют, не захвачена ли она АУЕ.

41.

Фасады старых домов Читы цветасты, опрятны и снабжены куар-кодами, но рядом - облезлые пятиэтажки да гнилые избы. Из двух соседних улиц одна может выглядеть почти безупречно, а на другой и асфальта не быть. Изношенностью инфраструктуры и откровенной бедностью большинства жителей Чита напоминает мне скорее областные центры Украины.

42.

И всё же это вполне русский город, и буряты тут заметны не так, как в Улан-Удэ или Иркутске. Хотя и лучшие места, где в Чите можно поесть - несколько позных и пара китайских кафе, которые мой спутник Пётр хвалил со знанием дела, отметив при этом, что кухня тут сугубо северо-китайская без малейших признаков юга. Самих китайцев до Царь-вируса было в Чите как бы не поболее, чем во Владивостоке или Хабаровске - всё-таки и Забайкальск главные ворота Поднебесной, и Маньчжурия - самый крупный и богатый из китайских городков, разросшихся в 21 веке на приграничной торговле.

43.

Грубоватый колорит земли казаков и каторжников проявляется в вывесках:

43а.

В инсталляциях есть что-то от куража старых купчин:

44.

А вместе с ними и такой подзабытый розовенький гламур "нулевых". Длинноволосые неформалы в Чите тоже совсем как из того десятилетия, и только чёрные косухи, берцы да банданы машина времени не дала им взять с собой:

45.

В центре Читы погожим днём неожиданно много уличных музыкантов:

46.

Только здесь это не коллективы, играющие почти что концерты, а просто юноши и девушками с гитарами, вышедшие спеть на миру да поймать немного монет в снятую кепку.

47.

Их приятно не только слушать, но и видеть: я бы включил в Читу как минимум в топ-3 российских городов с самыми красивыми девушками.

48.

Вернее, "красивые" - слово не совсем то, более подходящая характеристика - видные. Легко и заманчиво одетые, с громкими голосами и резким смехом, не стесняющиеся своей красоты в суровом краю, не боящиеся пошлости и не знающие слова виктимблейминг:

48а.

А ещё - не робкого десятка. Вот скажем особа с кадра выше, судя по теме разговоров учащаяся на медика, добрых 20 минут, что мы ехали с ней в маршрутке, рассказывала кому-то в телефоне байки в духе "нашли в голове нож" или "наблевал полную раковину крови и помер", но с таким огоньком, что можно было заслушаться.

49.

Маршрутки в Чите основной транспорт, и ехать в них часто приходится стоя, упираясь головой в низкий потолок. На кадре выше, однако, виден троллейбус - система пущена в 1970 году и пока живёт. Вероятно, потому что в Чите есть:

50.

Ну а красоту здешних девушек многие связывают с тем, что Чита была центром военного округа, столицей бесчисленных гарнизонов в даурских степях, где служили сотни тысяч военных со всего Союза, обновившие и раскрасившие местный генофонд. Военную ипостась Чита не утратила и ныне, и по крайней мере в дни нашей поездки то и дело сквозь шум машин прорывался рёв военных самолётов (в данном случае - бронированных штурмовиков Су-25 "Грач" вроде того, что в 2015 году сбили турки):

51.

Почти все места из следующих частей мы уже видели с Титовской сопки. И дальше погуляем у вокзала и по улицам Амурской и Анохина.

ДАУРИЯ-2021

Обзор поездки и оглавление.

Албазино. История Даурии, её коренных народов и присоединения к России.

Амурская железная дорога

Свободный. Центр.

Свободный. Окраины и окрестности.

Белогорск - Магдагачи.

Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.

Бамовская - Куэнга.

Забайкалье.

Чита. Колорит и виды.

Чита. Чита-2 и Амурская улица.

Чита. Площадь и улица Ленина.

Чита. Разное в центре.

Чита. Чита-1 и по Транссибу на запад.

Сретенск. Станция и путь к ней.

Сретенск. Город.

Нерчинск. Сердце Даурии.

Нерчинск. Бутинский дворец.

Нерчинск. Окрестности. Здесь же - о людях Забайкалья: исчезнувших мурченах, гуранах и этике общения с ними.

Нерчиский Завод. О рудниках.

По диким степям Забайкалья. Об исторической каторге и добыче золота в прошлом и настоящем.

Краснокаменск.

Борзя и Приаргунск. О ЗабВО и пограничных особенностях.

Кондуй.

Агинский Бурятский округ

Агинское.

Агинский дацан.

Алханай.

Цугольский дацан.

Делюн-Болдок.

no subject

350 тысяч — это огромный город по европейским меркам — ну понятно, что тут Азия, но разумнее всё-таки сравнивать с Европой, чем с близлежащим Китаем.

Во Франции (население всего в два раза меньше чем в России) 300-тысячная Ницца это пятый по населению город, в Италии (столько же) 300-тысячники в первой десятке, в Германии — в первой двадцатке.

Небольшой город — это 15-20 тысяч.

no subject

Париж, Марсель, Лион, Тулуза превосходят Ниццу, если говорить об официальном населении в административных границах, а если хотите, чтобы были названы города, меньшие Ниццы официально но в контексте UU больше нее, то пожалуйста, например, Лилль и Бордо.

UU Ниццы 944 тыс (данные 2018 г), потому-то она и кажется весьма большим городом.

Для упомянутой Германии 300 тыс хватит только для 29-го места в списке урбан ареалов. При этом учтите, что вверху в списке есть нескольких слипшихся больших городов, которые занимают одну строчку на всех, т.е. если их на отдельные города разбить (что не надо делать, конечно в рамках использованной логики), то 300 тысячный городок откатится еще дальше.

no subject

Ну ок, дело важное, полезное.

Даже не полезу перепроверять.

ЗЫ, не, про Ниццу всё-таки зацепило, потому что буквально недавно смотрел, живу недалеко, полез перепроверить. Все источники говорят как один что пятая.

Хотите считать по своей методике — да не вопрос, только тогда и Читу с областью считайте.

no subject

Читу тоже можно считать с пригородами, но выйдет ненамного больше. А во Франции нюанс — там очень часто только центр зоны сплошой застройки относят к городу, а все вокруг — другие города и городские коммуны. Как будто, представьте, Москву считают в пределахКольцевой линии метро чуть дадее Садового Кольца а а вокруг — города Тушино, Люблино, Перово, Кунцево (такие были до 1960 г, всего 7 штук вокруг Москвы). Тогда Москва 2 млн а вокруг еще 10 млн жителей в других формально городах, но все слиплось и границ явноне видно на местности

Есть сайты французские и там Ницца на седьмом месте по UU = урбан ареал. Вот пример хорошего сайта с научным подходом и единой методикой проведения границ урбан ареалов (зон сплошной застройки), раздел по городским агломерациям Франции http://citypopulation.de/en/france/agglo/

можно кликнуть по верхушке последнего столбцы и будет список за 2018 по населению а не алфавиту.

Вот первая семерка за 2018:

Paris 10,816,803

Lyon 1,669,730

Marseille - Aix-en-Provence 1,607,292

Lille 1,047,075

Toulouse 1,019,460

Bordeaux 969,897

Nice 944,321

no subject

Ну а так за одну агломерацию вы можете считать весь кусок берега от Сан-Ремо до Канн, чего стесняться. Можно и побольше прихватить.

no subject

Ницца ИМХО — неудачный пример европейского города в категории 300-350 тыс. жителей, эти числа не отражают население зоны урбан ареала кратно.

В РФ города включили в себя уже все, что можно в погоне за увеличением населения. И формально население в административных границах может быть заметно больше, чем насчитают демографы-урбанисты, ибо они насел пункты, отделенные большим разрывом от ядра не будут засчитывать.

В случае сабжевой Читы наиграть за счет окрестностей можно менее 50 тыс для предельно расширенного метрополитен-ареала.

no subject

Хотя есть и эти агломерации тоже — те же Рим, Милан, Неаполь — там полно комун к ним примыкают которые по сути давно часть города.

Ну а то что эти прибрежные города трудно сравнивать с городами где центр, по окраинам многоэтажки, а вокруг на 1000 километров дикая степь, тайга или тундра — это-то да. Но пойди найди ещё в Европе эту тундростепь...

А по сути мой основной тезис-то был в том, что 300 тысяч — это не маленький город. Это большой город. Это не мегаполис, но это большой город.

Кстати даже 50 тысяч — это как по мне город немаленький. У нас райцентр Бьелла — 50 тысяч. Вся провинция — 175 тысяч (у нас достаточно равномерно население раскидано, особенно на равнине, ну и в горах тоже много народу живёт). Так вот буквально позавчера окончательно одобрено строительство автострады до нас — будет pedemontana biellese. Потому что сейчас от города до А4 целых 20 минут ехать надо, да ещё и по дороге где постоянно городки и скорость 50 — непозволительное остутствие нормальной транспортной инфраструктуры для такого большого города.

no subject

Я считаю, что в 300 тыс. жить комфортнее, чем в миллионике, почти все есть, но ге муравейник.

Я корректировал упоминание Ниццы как пример 300-350 тыс . города и тот факт что 300 тыс. город может попасть на высокое место в списке городов по населению для крупной европейской страны. Это большой город, но высоко он не попадет. В Большой Европейской стране типа Германии и Франции могут быть и есть десятки больших городов. В Италии, в частности, город с 300 тыс. УА не попадет в десятку урбан-ареалов, нужно 500+ тыс.

Первый раз в жизни я натолкнулся на проблему отличия населения городской комунны и реального масштаба города, когда приехал из огромного Парижа по делам на неск. недель в город Гренобль. Знал из справочника, что там примерно 150 тыс., но в реале мгновенно почувствовал, что город уж очень велик для такого населения. И действительно, если разобраться, то там 400-450 тыс. в УА, мощная транспортная сеть, разветвленные трамвайные линии с малым интервалом и длинными сочлененными трамвайными вагонами, большие торговые центры и везде много людей ))).

Жил и работал в Германии в Мюнхене, официальное население которого близко к населению УА и посетил соседние города. Нюрнберг официально 500 тыс, но там увидел сеть метро и явно город не полумиллионник по впечатлению, посмотрел данные — там 1+ млн в УА, т.е. и в Германии УА может сильно отличаться от официального населения в администр. границах. Ну и Аугсбург — тогда был 260 тыс по справочнику, а в итоге и по впечатлению 500+.

no subject

В самих мегаполисах жить категорически не хотел бы, потому что терпеть не могу толкучку и общественный транспорт.

Кстати, у меня коллега по работе как раз в Мюнхене (формально) живёт, но в пригороде, и у него почти так же как и у меня получается образ жизни. Общественным транспортом предпочитает не пользоваться.

no subject

Как называется тот пригород Мюнхена. если не секрет?

no subject

А ВУЗы сейчас (сугубо имхо) последние годы в классическом виде доживают. Онлайн-образование, курсы по тому что надо, вместо того что за тебя решил кто-то, кто в последний раз с практикой 50 лет назад сталкивался — это наше будущее. Как и институты — мне вот ничто не мешает работать в институте, который находится в 1000 с лишним километров от меня, в Лейпциге. И мне совершенно не нужно туда мотаться. Впрочем, одна из баз института находится в часе от меня в Сан-Донато, и большинство моих коллег там ни разу не бывало, хотя все прекрасно в курсе как там дела.

Про название пригорода не знаю — я у него лично не бывал, а он не упоминал. Просто болтали несколько раз как раз на эту тему.

Ну и весело иногда народ на митингах потроллить веб-камеру в саду включив. У нас красивые виды из сада, и ещё у нашего PMa из Цюриха красивый вид из окна. Иногда травим душу обитателям квартир с чистой совестью ))

no subject

Про эффективность онлайн-образования я ничего не могу сказать.

Про замечательный вид в Цюрихе из окна верю мгновенно, прожил 2 года в городе Баден чуть ниже по течению реки Лиммат, вытекающей их Цюрихского озера )))

Жаль, что в РФ не строили исследовательские институты и университетские кампусы в живописных местах с хорошим климатом. В горах близ Сочи, например, или на Северном Кавказе в красивых пейзажных местах. Лучшее, что я видел лично в РФ — это кампус ДВФУ на острове Русский, там действительно красиво (мелкие локации типа обсерваторий не обсуждаю, часть из них тоже в отличных местах).

no subject

Ближнее Подмосковье — та же Москва, со всеми недостатками, только без метро и плюшек, как уроженец Мытищ ничего другого сказать не могу.

И да, московская и подмосковная автотранспортная система — ад, чудовищнее я ничего не видел в мире. Улучшить это можно только расселением этого монстра на в разы большей территории со сносом минимум 3/4 построек (говорю исходя из своего 10+ лет назад ощущения, сейчас наверное надо уже больше сносить).

no subject

Троицк был б-менее нормальным местом лет 10-15 назад, приятный городок (Академгородок) и много природы вокруг, но туда пришла Новая Москва административно и в виде стройкомплекса и девелоперов.

Лет 25 назад по Новорижскому шоссе (в диапазоне 10-25 км от МКАД) и вокруг него можно было найти прекрасные места, но сейчас все плотно застроено и тихих малолюдных мест уже нет.

Так что, в 50+ км от Мск уже надо искать сейчас что-то относительно хорошее, но не уверен, что надолго.

no subject

А каждый раз как упоминаю своим российским знакомым цены на недвижимость у нас, они пытаются понять в чём подвох.

Ну а так мы больше 10 лет назад ещё твёрдо решили уехать подальше от Москвы. Внутри России думали и про Балтику, и про Сибирь (Томск например), но в результате решили вообще поискать более пригодную для жизни страну.

А так смотрю — очень большая часть моих знакомых коренных москвичей перебралась в калининградскую область, модное место. А московские квартиры сдают — благо количество желающих снять не уменьшается.

no subject

Я хорошо изучил КО, объехал обошел почти все тут.

no subject

Мы на Сицилию тогда уехали, и даже там было на порядок лучше (ну плюс тёплое море). Ну а уж из Альп вообще больше никуда не хочется перебираться.

(no subject)

(no subject)

no subject

Коммуна — 174 тыс. жителей

Столичный регион (19 коммун, фактически единый город) — 1 миллион 220 тысяч

Плюс — ещё фактическое продолжение аггломерации за пределами Столичного региона, так называемая брюссельская переферия. Лень считать, но, в, принципе ещё тысяч сто, если не больше, наберётся. Только фламандцы никогда не допустят включения фламандских коммун переферии в состав Столичного региона (формально — двуязычного, на практике — фракоязычного с огромным перевесом).

no subject

no subject

При этом фактически город рос, и уже к концу 19 века сросся с окружающими коммунами в единую агломерацию. Но из-за административного деления он не мог "демонстрировать силу" на национальной арене. Так, если бы муниципальные границы Брюсселя совпадали с фактическими, то мэр Брюсселя де-факто был одной из главных политических фигур страны.

А в 20 веке на первое место вышли "вопросы языкознания". При создании весьма странной конструкции Брюссельского столичного региона фламандцы всеми силами стремилсь к тому, что бы он имел как можно меньше веса в национальной политике, и не дай бог не расширялся.

no subject

то же и по границам внутрибрюссельских гементов местами существует. реально парковать свою машину без риска получить штраф можешь только на своей стороне улицы));

при всем этом улицы, как правило, узкие.

no subject

no subject

Про «небольшой краевой центр» — по нашим понятиям это, я так понимаю, аналогично «центру провинции». Вот у меня в 10 минутах езды от дома центр нашей провинции Бьелла — считается вполне большим городом. 50 тысяч населения.

no subject

no subject

Я-то просто к тому что почему-то в России принято считать города меньше миллиона мелкими, а меньше ста тысяч вообще недоразумением. Сам долго так считал.