Entry tags:

Река по имени Лена. Часть 13: Кюсюр и Хараулахский хребет

Не побывав в низовьях Лены, сложно представить, как она огромна и пуста. Ветреное русло в причудливых высоких берегах редко сужается меньше 3 километров, а на 1300 километров от впадения Алдана населённые пункты можно сосчитать по пальцам одной руки: Батамай у слияния рек, Сангар с брошенной шахтой, эвенкийский улусный Жиганск, неприметные Кыстатыам и Сиктях из прошлой части на широтах, соответственно, Онеги, Кандалакши и Мурманска. А на широте Хаммерфеста, у подножья Верхоянского хребта напротив остатков старинного Булуна, из которого искали Землю Санникова, стоит Кюсюр (1,3 тыс. жителей) - последнее обитаемое село на Лене. Для рейсового "Механика Кулибина" это важнейшая остановка, откуда он в конце лета забирает всю молодёжь, ну а круизный "Михаил Светлов" привозит публику в Кюсюр просто по факту того, что Кюсюр существует.

Весьма эффектным приближением к Кюсюру я заканчивал прошлую часть: вот за очередным мысом в "штампованных" скалах Лена поворачивает, и над её тёмной водой в сверкающих барашках поднимаются синие горы с куполами голых вершин. Где-то впереди среди волн глаз различает красную точку, постепенно становящуюся сначала красно-белым пятном, а затем - танкером "Тикси" проекта "Ленанефть", построенным в 1980 году в далёкой Болгарии (кадр выше). Из правого берега проступают дома и лодки:

2.

Да ржавый катер на высоком берегу лежит спонтанным памятником. Кюсюр в переводе с якутского - "место осенней рыбалки":

3.

"Михаил Светлов" представляет собой гигантскую плоскодонку, и потому подходит к берегу так близко, что, кажется, вода на этом месте не скроет человека с головой. На берегу уже ждёт швартовая команда:

4.

Дело в том, что ниже Сангара на Лене нет ни одного причала, и причиной того мы ещё полюбуемся в Тит-Арах - здешние ледоходы грандиозны, как и сама река, и в мае на эти пляжи обрушивается, без преувеличения, вулканическая мощь. В Жиганске роль причала выполняет баржа в сотне метрах от берега, к которой ходит паром, а в Кыстатыаме и Сиктяхе (см. прошлую часть) пассажиров "Кулибина" забирают моторные лодки. В Кюсюре всё сложнее: барже тут просто негде зимовать, а лодками не отделаться - посадка и высадка, погрузка и разгрузка теплохода обычно растягиваются на 2-3 часа. Поэтому здесь швартуются так:

5.

Канаты цепляют к двум грузовикам типа "Уралов" на злой резине, и те газуют, словно пытаясь вытащить на берег тысячетонный теплоход. Судно подруливает, чтобы не дай бог на самом деле не сесть на мель, а машины глубоко зарываются колёсами в рыхлый песок. Затем матросы наводят сложный 2-ярусный трап, за сгибом которого один из них так и стоит по колено в воде в сапогах-болотниках до пояса. Респектабельная публика круизов "Ленатурфлота" (среди которой мы оказались благодаря поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой и администрации Республики Саха) выходит на суровый берег:

6.

В Кюсюре, как ни странно, прибытие теплохода не кажется таким ярким событием, как в Жиганске, но в конце концов за неделю до нас тут дважды отметился "Механик Кулибин". В первую очередь он соединяет с Якутском именно Кюсюр: Сиктях и Кыстатыам слишком малы, до Жиганска и Тикси летают самолёты с вполне сравнимой ценой за билет. Через Тикси и добираются сюда зимой, когда 120 километров через пологие горы можно преодолеть на снегоходе или внедорожнике. А вот летом альтернатив "Кулибину" попросту нет, и прибытие первого в навигацию июньского рейса - пожалуй, главный праздник Кюсюра, его истинный Ысыах, когда с материка возвращается большая часть молодёжи. Но вот мальчишки явно живут здесь круглый год, а российский (выпускается с 1995 года в Коврове), или точнее российско-китайский (линия куплена "Лифаном") мопед "Пилот" - весьма популярный личный транспорт в нижне-ленских посёлках:

7.

Ширина реки здесь 2,3км, что заметно меньше, чем в Жиганске, но зато - без островов: чистое русло с заметным течением просматривается до отвесных скал на левом берегу.

8.

От холодного пляжа поднимается тропа через травянистый склон с жёлтыми искрами полярных маков:

9.

Как обычно бывает в Сибири, над Кюсюром капитальная школа нависает, как кафедральный собор. Так было при Советах, так есть и сейчас - нынешнее здание закончено в 2019-м году. Подъём с пляжа выводит к памятнику жертвам Чурапчинской трагедии, поставленному в 1992 году к её 50-летию. И казалось бы, где Кюсюр, а где Чурапча... но эти памятники - целый жанр в низовьях Лены. Сломанное сэргэ, одно из трёх, символизирует треть жителей Чурапчинского улуса (5459 человек), директивно переквалифицированных на фоне войны из скотоводов в рыболовы и отправленных вниз по Лене. Или - треть погибших переселенцев: из-за накладок с транспортом их привезли сюда не в августе-сентябре, когда можно было успеть построить себе какое-то жильё, а в ноябре по последней воде безо льда и началу морозов. В Булунский район в 1942 году перевели 12 колхозов - 1430 человек, 592 из которых составляли старики и дети. Вернулись из этой негласной депортации они лишь в 1947 году:

10.

Дальше, у висящего метрах в 20 над Леной озерка, сложены валуны без табличек и стоит одинокий сэргэ (якутская священная коновязь) с загадочным словом "Алампа". Загадочным, само собой, лишь для тех, кто не якут или хотя бы не читал мой пост про Татту: Алампа - национальное имя Анемподиста Сафронова, одного из основателей литературы на языке саха. В начале ХХ века он подрабатывал на судах рыбопромышленника Кирилла Спиридонова и в одной из экспедиций лично поставил сэргэ в устье Оленька. Я было понадеялся, что его и перевезли в Кюсюр, вот только помимо букв тут есть ещё и цифры - это просто памятник, поставленный в 2011 году к 125-летию писателя:

11.

За озерцом и наша цель - ДК "Чолбондор", пару лет назад капитально отремонтированный:

12.

Рядом с ним нарядные эвенки поставили для гостей Чичипкан - священную арку обряда очищения. Почти так же нас встречали в Жиганске, только там с Чичипкана взирал на гостей сэвэн (идол), а здесь каждый проходящий ударяет в колокольчик.

13.

Об эвенках я когда-то писал отдельный пост, а эвенкам Якутии была посвящена немалая часть обзора её народов. Прежде их называли тунгусы, а теперь это слово стало общим названием для эвенков, эвенов и негидальцев - северной ветви тунгусо-маньчжурской языковой семьи. Достоверно их история прослеживается в китайских хрониках где-то с 7 века, когда народ увань разбрёлся на север и на юг из Прибайкалья. Часть его ушла в степи Даурии, став мурчэнами - "конными тунгусами", классическими степными кочевниками, малочисленными, но лихими; ими представлены теперь в основном эвенки Китая. Другие откочевали в тайгу, превратившись в орочонов - "оленных тунгусов", составляющих теперь вместе с "пешими тунгусами" (промысловиками, которые вообще не держали скота) подавляющее большинство эвенков России - 38 тыс. человек. Живя на пространстве размером с Австралию, от Енисея и Таймыра до Сахалина, эвенки почти нигде не составляют большинства. В Восточной Сибири почти повсеместно господствует их мелодичная топонимика, да и тунгусское слово "шаман" понятно на всех континентах, но в быту эвенкийский язык почти вымер. Осталось лишь несколько сёл на Олёкме, где его сможет понять молодёжь (сама уже русскоязычная), ну а на северо-западе Якутии, где лежат Жиганский и Оленёкский эвенкийские национальные улусы, Анабарский долгано-эвенкийский национальный улус и Булунский улус, наполовину состоящий из эвенкийских национальных наслегов, родную речь не помнят даже старики. Вот только гость с материка вряд ли сможет об этом догадаться: на Нижней Лене, Оленьке и Анабаре эвенки говорят по-якутски. Причём - давно, как бы не с дорусской эпохи: мало того, что с якутами они в основном торговали, меняя рыбу и оленину на железо, так и сами якуты, занявшись оленеводством, быстро отрывались от своих корней и вливались в эвенкийское общество, при этом не забывая родную речь.

14.

Так люди саха невольно отняли у эвенков язык, а советская власть сломала им традиционное хозяйство, загнав полукочевых оленеводов в рамки колхозов, сёл с брусовыми домами и пособий для КМНС. И можно было бы сказать, что эвенки как народ почти исчезли, если бы не одно "но" - они всё же смогли сберечь самосознание, память о том, кто они есть. В 1924 году на Охотском море даже провозглашалась Тунгусская республика, а в теперешней Якутии эвенки очень заметно держатся особняком. Заезжим туристам они непременно скажут о своей национальности (ибо примут же за якутОв!), а в улусных музеях, сельских ДК и швейных мастерских при колхозах с 1980-х годов рождается, натурально, неоэвенкийская культура - хотя бы в одежде, украшениях или танцах. Кто-то, конечно, презрительно назовёт это этномодой и вообще толкинистикой, но воссоздавать эвенкам больше нечего, а единственная альтернатива - окончательная ассимиляция и забвение. В конце концов, на фолк-культуре построена вся Восточная Европа и даже такая серьёзная страна, как Турция, так и чем кумалан хуже вышиванки?

15.

По крайней мере это красиво, а цвета, узоры, материалы неоэвенкийских красавиц ни за что не перепутаешь с якутскими:

16.

Уважив духов на Чичипкане, мы прошли в тёмный старый зал Дома культуры:

17.

В Кюсюре, как и в Жиганске, живут и эвенки, и якуты, причём последних тут, кажется, даже побольше. Если в Жиганске во дворе музея пассажирам "Светлова" устраивают чисто эвенкийский концерт, то в Кюсюре выступают оба народа. Вот очень характерный вид - за фарфоровым чороном (обычно эти якутские чаши для кумыса деревянные) коллектив в эвенкийских нарядах:

18.

На них особенно красивы торбаса. Это слово, кстати, как и "шаман", в другие языки пришло из эвенкийского.

18а.

Как я понял, в крошечном Кюсюре просто не найти людей на два разных ансамбля, и чолбондорцы перевоплощаются по ситуации. То в якутов с медленным танцем "Просторы Севера"...

19.

То в эвенков, исполняющих хэдя - тунгусский "хоровод надежды", известный и эвенам, и негидальцам, а стало быть возникший ещё до якутской экспансии вдоль Лены.

А.

Наконец, неоэвенкийская культура может существовать и без прямого подражания старине - в таком прикиде не стыдно пройтись и по городу (на праздник, скажем... или на свидание), такую картину - повесить в доме с видом на проспект:

20.

А под такие вот эвенкийские песни можно хоть на дискотеке зажигать:

Б.

В.

Помимо "Чолбондора", на сцене выступило и несколько солистов или дуэтов. Вот например два Карякина (уж не знаю, родня или нет) - слева маленький Саян, справа основательный Спиридон:

21.

После концерта в фойе ДК накрыли небольшой фуршет, также с национальным колоритом - на столе брусничный и смородиновый морс, несколько ленских рыб вроде омуля или нельмы и различные фрагменты оленя, включая сырую печень в крайней слева тарелке:

22.

С другой стороны фойе развернулась выставка-ярмарка - вот слева якутские, справа эвенкийские предметы:

23.

Последних - существенно больше. В основном это украшения из разноцветного бисера, узорчатые торбаса и переливающиеся ковры из оленьих шкур, в первую очередь круглые кумаланы:

24.

На ярмарке мы не задержались, и сочтя, что лучший сувенир - впечатления, решили пройтись по посёлку. Напротив ДК - вертолётная площадка ("ковёр" в левой части кадра), а за ней магазин с неплохим для такой глуши (уровень сельпо в маленькой среднерусской деревне) ассортиментом и не совсем уж страшными ценами. Поодаль, с ребристым фасадом - спортзал, и по тону, которым нам это пояснили местные, сразу сделалось понятно, как много он значит в глуши:

25.

С другой стороны этой то ли площади, то ли поляны - покосившийся обелиск (1952) на красноармейской могиле. Это памятник вымышленному 273-му Петроградскому полку... но реальным событиям: на самом деле полк был 226-м, и его действительно сформировали в Петрограде из рабочих-полиграфистов. К концу Гражданской войны он оказался в Якутске, и летом 1922 года примерно 100 человек оттуда послали на Крайний Север - преследовать и добивать разрозненные банды, оставшиеся от прижатых к Охотскому морю войск Анатолия Пепеляева. Увы, масштаб этих банд командование недооценило, и к началу зимы петроградцы оказались окружены в селе Казачье в низовьях Яны. Потеряв двух своих командиров, красноармейцы оборонялись там, или скорее отбивали периодические атаки из тундры, несколько месяцев. И это былы самое северное в истории человечества сухопутное сражение! В конце апреля 1923 года 64 выживших красноармейца решили прорываться в Булун и ждать там первого судна в Якутск. Вот только столичные работяги не представляли себе якутского климата: за 25 дней преодолев Верхоянские горы, в конце мая они вышли на берег Лены и упёрлись в ледоход... Истощённые и замерзшие, солдаты видели за рекой огни и дымки жилья, но не имели никакой возможности к ним подобраться, равно как и селяне взирали на ждавших помощи людей не в силах спасти их. Здесь покоятся те, кого успели похоронить товарищи, но в конце концов у красноармейцев просто не осталось сил в мёрзлой земле копать могилы. До конца ледохода не дожил никто, а по его окончании оставшиеся лежать на берегу тела перевезли в Булун. Имён их история не сохранила, или вернее перемешала с именами других бойцов 226-го полка, павших за годы Гражданской. Когда в документы закралась ошибка с номером полка, история умалчивает, да и так ли важна цифра? К обелиску по сей день несут цветы...

26.

А вокруг - вот такие пейзажи. Облик сёл Крайнего Севера был хорошо мне знаком по Новому Порту, Антипаюте, Усть-Каре и Амдерме, и потому я понимал, какое неизгладимое впечатление этот неухоженный пейзаж может произвести на тех, кто его видит впервые:

27.

Когда же перестаёшь воспринимать его как единое целое - понимаешь, что больше всего тут впечатляет полное отсутствие дворов. В такой глуши все знают всех и никто не уйдёт не замеченным. Значит - нет смысла ставить забор: сараи, подсобки, какие-то бочки, сельские туалеты - всё стоит меж домов вперемешку.

28.

Возникнув давным-давно как предместье старинного Булуна на другой стороне переправы (судя по судьбе красноармейцев - обитаемое лишь в навигацию), в 1924 году Кюсюр был образован как село, а в 1930-57 годах даже числился райцентром, приняв эту роль у Булуна и передав Тикси. Старейшие здания поселка - видимо, из райцентровых времён, и даже архаичного вида сарай из корабельных досок может быть и не с того берега - одноразовые деревянные суда сплавлялись по Лене до 1950-х.

29.

На некоторых домах - симпатичные наличники, явно сделанные одной и той же рукой: судя по всему, в круглосуточные зимние вечера тут трудится какой-нибудь резчик.

29а.

Полосой в пару кварталов Кюсюр вытянут меж устей речек Еремейка и Куранах. Эта дорожка ведёт в сторону Куранаха, к больнице и аэродрому, но на самом деле интереснее было бы прогуляться к Еремейке: уже при написании поста я углядел на викимапии заброшенную стройплощадку АСММ "Елена", и аббревиатура эта значит "атомная станция малой мощности". В 1980-х годах Курчатовский институт активно экспериментировал с термоэлектричеством - то есть, прямым преобразованием жара в ток. КПД у такой системы (3%) выходил немногим выше, чем у паровой машины Ватта, но всё-таки это работало, а значит вполне могло сгодиться там, где много и не надо. Первую экспериментальную термоэлектрическую АСММ хотели соорудить во Владивостоке на острове Елены для нужд Тихоокеанского флота. Там чудо-агрегат и обрёл своё название, но в итоге было решено отправить его в Кюсюр. В готовом виде "Елена" представляла собой бункер глубиной 15 метров, диаметром 4,5 метра и весом 168 тонн, но могла быть разобрана на несколько 20-тонных блоков. Она вырабатывала за год до 100 кВт электричества и 3 мВт тепла, которым через 3 контура ("грязный" внутри реактора, переходный для теплообмена и "чистый" в системе водопровода) нагревалась бы вода для посёлка. Самым же впечатляющим свойством "Елены" было то, что её вообще не надо обслуживать - лишь заменять раз в 25 лет. Как я понял, в Кюсюре для неё успели подготовить площадку, но дальше Союз развалился, и всем сделалось резко не до того. "Елена" и Лена так и не встретились, а теперешний "Росатом" в этом направлении делают ставку на судовые реакторы "РИТМ" (см. здесь), как например на плавучей АЭС "Ломоносов" в Певеке или проектируемой Усть-Янской АСММ.

30.

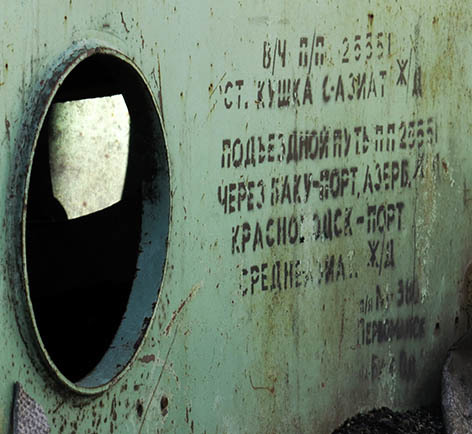

Не очень понимаю, откуда Кюсюр берёт энергию ныне - дизель-станция на окраине посёлка выглядит так:

31.

И ржавые генераторы, попавшие на Крайний Север прямиком из самой южной точки развалившейся страны, теперь даже на металлолом не сгодятся - вывезти их отсюда будет дороже, чем продать.

31а.

Со стороны, противоположной ленскому берегу Кюсюр ограничен полосой болот:

32.

В жиже которых плавают ржавые катера, а вдалеке встают Верхоянские горы. Вот и весь Кюсюр...

33.

У трапа мы обнаружили квадроцикл, из багажника которого двое местных в охотничьем камуфляже продавали самую настоящую пушнину. Продавали дёшево - 1000 рублей за лисью шкуру, 3000 за соболиную, но не продали, кажется, ничего - на меховом рынке в Сибири нынче кризис перепроизводства, и в городе закупочные цены немногим выше.

34.

Самый же необычный, пожалуй, товар Нижней Лены - это чёрная икра, вот такой стакан которой в Кюсюре или Жиганске предлагают за 1000 рублей. Безлюдье сказывается: Ленский бассейн - единственное место в России, где осетровых можно ловить легально и даже в промышленном масштабе (в мире же есть ещё и каспийское побережье Ирана). Но... то ли легальность и относительная дешевизна убивают вкус, то ли нам что-то не то подсунули, а рыхлая липкая ленская икра не пошла ни в какое сравнение с волжской:

35.

Отпустив грузовики, "Михаил Светлов" отправляется вниз по течению:

36.

В 5-7 километрах за рекой ниже Кюсюра хорошо видна округлая долина среди отвесных сопок:

37.

Там и стоял Булун - былая столица Якутского Севера... и, своего рода, Новый Жиганск. Последний возник ещё в 17 веке как ясачный острожек, а в 1783-1805 годах был самым что ни на есть уездным городом с армией чиновников и жалованным гербом. Но старый тракт оттуда в Верхоянск, Зашиверск и Среднеколымск к тому времени пришёл в упадок, а после разорения Жиганска беглыми каторжниками в 1803 году власти сочли, что проще его упразднить, чем восстанавливать. В 1805 году чиновники вернулись в Якутск, а рыбаки и купцы спустились вниз по Лене, к существовавшим с 18 века рыбацким становищам, где и построили новое село Булун. На Яну, Индигирку, Колыму, да ещё Оленёк, Анабар и Хатангу впридачу отсюда можно было добраться по низменным тундрам у моря, не залезая в горы и тайгу. Первые пароходы, дошедшие в эти низовья лишь в 1878 году (17 лет спустя от появления пароходов в верховьях!) сделали Булун самым настоящим арктическим хабом: к его пристани за тысячи вёрст, начиная с Таймыра и кончая Чукоткой, сходились колеи нарт в собачьих и оленных упряжках. Из тундры привозили в Булун рыбу, меха и мамонтову кость, а увозили из Булуна натурально всё остальное - в первую очередь товары далёких фабрик из тех мест, где даже в самом сердце зимы каждый день всходит Солнце.

37а.

Однако с правым берегом Лены сообщение тут было куда интенсивнее, чем с левым, и в 1924 года советская власть решила передвинуть посёлок за реку. К середине ХХ века Булун с его старыми избами из кругляка и резными наличниками окончательно опустел - осталась лишь пара ветхих балков да кладбище с заметным издалека обелиском петроградским красноармейцам. Судьба их, думаю, сыграла не последнюю роль в замене Булуна Кюсюром.

38.

Ещё остался ледник, которым пользовались, видимо, рыбаки из небольших артелей:

39.

Самый ценный памятник Булуна же и вовсе с Лены не видать - это маленький гранитный обелиск на могиле Якова Санникова. Так звали купца из Усть-Яны, что в начале 19 века промышлял мамонтову кость на Новосибирском архипелаге, открыв вполне реальные острова Столбовой и Фадеевский, а также - ещё кое-что. Севернее Новосибирских островов он разглядел за туманом высокие горы над морем, да и на самих Новосибирских островах не раз видел птиц, летевших ещё дальше на север и возвращавшихся оттуда с молодняком. Так родилась легенда о затерянной стране, с которой в русской культуре смогли бы потягаться популярностью разве что Китеж и Беловодье. Невидимым градом Арктики, попасть в который далеко не каждому дано, Земля Санникова и оказалась - ни сам первооткрыватель в 1810-11 годах, ни адмирал Пётр Анжу в 1824-м не смогли добраться туда ни на судах, ни на собаках. Таинственная недоступная земля обрастала всё новыми подробностями, и птичьи перелёты да клубившейся над морем туман вселяли надежду найти в сердце Арктики тёплый оазис, обогреваемый вулканами или термальными водами из недр земли. Из чукотских преданий появились и туземцы онкилоны, которых вождь Крехай когда-то якобы увёл за море - так куда же, если не туда? Иные в петербургских кабинетах и вовсе полагали, что там находится даже не остров, а целый континент Арктида. Для русских романтиков Земля Санникова всё отчётливее обретала черты Гипербореи...

40.

И скольких жизней этих романтиков стоила записка купца из Усть-Яны! Дело старого Санникова продолжил его внук и тёзка Яков Фёдорович, купец II гильдии, активно помогавший полярным экспедициям деньгами и советом, а главное, просто подогревавший интерес к неоткрытой суше. Но кажется, видел Землю Санникова только тот, кто в неё искренне верил: в 1886 году исследователь Эдуард Толль записал в своём дневнике "В направлении на северо-восток ясно увидели контуры четырёх столовых гор, которые на востоке соединились с низменной землёй. Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью". Вновь он видел эти горы в 1893 году, а вот Фритьоф Нансен на своём корабле "Фрам", продрейфовав почти тогда же и почти там же, не увидел вовсе ничего. В 1902 году экспедиция Толля сгинула во льдах, в 1908 году Яков Санников-младший умер и был похоронен в Булуне, а Кунсткамера так и не пополнилась онкилонскими украшениями из неведомых камней и обсидиановым плугом, в который запрягался шерстистый носорог. Поиски таинственной земли, в начале ХХ века даже наносившейся на международные карты, продолжили и в СССР, но ни ледоколы, ни самолёты, ни спутники не нашли по этим координатам ничего. И наверное Земля Санникова бы позабылась, как Сахалинский перешеек или вулканы Тянь-Шаня, если бы в 1926 году о ней не написал научно-фантастический роман Владимир Обручев (реально исследовавшие глухие места за Индигиркой и Колымой), а в 1971 году по этой книге сняли ещё и культовый фильм с прекрасной песней "Есть только миг...". Так не в науке, но в искусстве продолжила жить мечта о неизведанном и недоступном.

41.

Но всё же птицы летели на север, а Санников и Толь могли и правда что-то видеть у горизонта. На предполагаемом месте Земли Санникова обнаружилась обширная подводная банка, и согласно лучшей гипотезе по сочетанию достоверности и красоты, Банка Санникова - ни что иное, как растаявший остров. Ведь многие острова Арктики, и в первую очередь именно Новосибирский архипелаг, сложены не камнем, а реликтовым льдом - остатки панциря ледниковой эпохи успели покрыться песком и глиной, а потому их не растапливают ни солнце, ни вода. Вернее, растапливают - но очень медленно: в Новосибирском архипелаге отдельные острова постоянно меняют очертания, иные распадаются надвое, а отмеченные на старых картах мелкие островки Диомида, Васильевский и Семёновский превратились в такие же точно подводные банки. То есть в 19 веке Земля Санникова вполне могла существовать, хотя конечно же без гейзеров, мамонтов и онкилонов...

42.

Но вот уходят за корму и Булун с Кюсюром, черту под который подводит устье реки Куранах:

43.

Обратите внимание на безжизненный, словно в карьерах, берег да полосу плавника в десяти метрах над водой - такие на Лене паводки и ледоходы. Выше тянется даже не лесонтундра, а вполне себе тайга - пусть низкорослая и редкостойная:

44.

Но за тайгой этой встают мрачные голые вершины:

45.

С обилием причудливых скал, напоминающих колоссальные механизмы:

46.

Здесь заканчивается Верхоянский хребет, тянущийся на 1200 километров от самого Алдана, разделяя Лену и Яну... а заодно - Евразию с Америкой: не континенты, конечно, но литосферные плиты. По длине он превосходит Кавказ, по высоте (до 2283м на хребте Орулган в середине) сравним с Карпатами, ну а север будто добавляет высоты, уводя покатые вершины в несовместимые с жизнью условия. В основном горы стоят примерно в 100 километрах от берега Лены, подходя к ней лишь дважды - Усть-Вилюйским хребтом к Сорока островам и Хараулахским хребтом (до 1429м) к этим низовьям.

47.

Больше всего Хараулах впечатляет, пожалуй, отсутствием полутонов - тайга тут словно за невидимой чертой сменяется гольцами. И это даже правда так - в условиях лютой стужи и злых ветров растительность не выживает на склонах, и лишь по распадкам вьются отуряхи - "травяные реки" на принесённой талыми водами почве.

48.

Слева подходит кряж Чекановского - не столь высокий (до 529м), но зато выходящий прямо к берегу Лены:

49.

Белыми гребнями скалится из синих теней, если я не ошибаюсь, гора Керике (311м):

50.

Напротив - устье прорезающей Хараулах речки Укта:

51.

Отмеченное целой россыпью мелких останцов и одиноких скал:

52.

53.

54.

55.

Теплоход затягивает Ленская труба:

56.

Но о ней и низовьях до самого устья - в следующей части.

ЛЕНА-2022

От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.

От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.

Верхняя Лена (Иркутская область).

Качугский тракт и Баяндай.

Качугский район. Качуг.

Качугский район. Анга.

Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Усть-Кут (2020).

Осетрово - Киренск.

Киренск - Ичёра.

Давыдово - Визирный - Витим.

Средняя Лена (Витим - Якутск).

Витим и Ленск.

Лёнск - Олёкминск.

Олёкминск.

Ленские Столбы.

Еланка - Табагинский мыс.

Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.

Кердем, Павловск, Нижний Бестях.

Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.

Якутия в общем.

Природа, история, символы.

Якуты. Материальное.

Якуты. Духовное.

Неякуты. Русские и коренные народы Севера.

Якутск. Старый город и новый облик.

Якутск. Вечная мерзлота.

Якутск. Музеи Якутска.

Якутск. Центр.

Якутск. Окраины.

Якутск. Чочур-Муран.

Заречные улусы Якутии.

Усть-Алданский улус. Соттинцы.

Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.

Мегино-Хангаласский улус. Майя.

Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.

Чурапчинский улус. Чурапча.

Чурапчинский улус. Арылах.

Таттинский улус. Черкех и окрестности.

Таттинский улус. Музей в Черкехе.

Таттинский улус. Ытык-Кюель.

Нижняя Лена.

Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".

Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".

Якутск - Жиганск. Сорок островов.

Жиганск.

Жиганск - Кюсюр.

Кюсюр и Хараулахский хребет.

Ленская труба - остров Столб.

Тит-Ары.

Амуро-Якутская магистраль.

Нижний Бестях - Томмот.

Алдан - Могот.

Нерюнгри.

no subject

Скажите, а чем народ себе на жизнь зарабатывает, в этом Кюсюре? На что живут?

И второй вопрос, из другой оперы: домишки там полуразвалившиеся, старые рамы в окнах — зимой же там с ума сойдешь от холода(тем более якутского)?

no subject

no subject

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

no subject

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

no subject

История с полигрфистами поразительна. Её бы экранизировать. Это конечно был бы фильм куда трагичнее Земли Санникова, но столь же романтический.

no subject

"Это конечно был бы фильм куда трагичнее Земли Санникова, но столь же романтический."

-зато без фантастики.

no subject

Цветы — арктический мак. Вы же кажется их на Вайгаче снимали.

no subject

Спасибо! Цветы всё-таки не моя тема.

(no subject)

no subject

Верхоянский хребет разделяет не только Лену и Яну, но и Евразийскую и Севеорамериканскую плиты.

no subject

О, точно! Это напрочь вылетело из головы.

no subject

no subject

no subject

Слушайте, а как они летят? Это же тыщи полторы километров — есть-то там нечего?

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

(no subject)

no subject

В 1940-х годах Кюсюр стал одним из центров расселения депортированных "лесных братьев" из Литвы. Самым известным уроженцем села внезапно оказался бывший еврокомиссар по вопросам здравоохранения (и по совместительству известный эсперантист) Витянис Андрюкайтис. Уже в девяностые выходцы из этого села стали костяком католического прихода в Якутске.

Ещё были какие-то боестолкновения красных и белых в окрестностях села в 1922 году. На тот момент (и на 20 лет вперёд) вообще самые северные боевые действия в мире.

no subject

(no subject)

no subject

Кстати, для коренных народов Севера лов осетровых на Лене в принципе легален, как "поддержание традиционного образа жизни" оных.

no subject

Как всегда интересно и мрачно.Еще в далеком 1992,когда довелось посетить Тикси,Мыс Шмидта,Певек и Зеленый Мыс на Колыме,понял,что "там жить нельзя". Места абсолютно непригодные для проживания человека. Если до 1991 население там удерживал "длинный рубль и полярки",то сейчас вообще не могу понять тех,кто там остался. Я имею ввиду некоренное население.

С коренными тоже не все ОК,они отошли от традиционного образа жизни,а стать нормальным оседлым народом у них не получилось и не получится в том климате.

no subject

> Она вырабатывала за год до 100 кВт электричества и 3 мВт тепла

это не выработка, а проектная мощность. интересно, как решался вопрос термоизоляции (чтобы реактор не потонул в многолетней мерзлоте)?

no subject

10 - Одно из трёх сломанных сэргэ - сильный образ!

13 - Интересно, есть какая-то общая причина, почему практически все народы Сибири и Дальнего Востока в империи называли не по самоназваниям? Остяки, вогулы, тунгусы, ламуты, гиляки... да и чукчи. Сначала слышали про них от соседей?

перед 15 - а почему культура именно неоэвенкийская? Я понимаю, что разукрашенных юбок до колена два века назад не носили, но разве торбаса и орнаменты бисером - не соответствуют традиционным вполне точно?

Плохо понял, что ты имеешь в виду под построенно1 на фолке Восточной Европе и уж совсем не понял в этом контексте про Турцию.

Рыжеволосая девушка - ах! Интересно, откуда они краску для волос берут? Нечто из Якутска чисто для капризов красавиц завозят?

22 - рискнул сырую печень оленя попробовать?

25 - ковёр-вертолёт ведь в правой части кадра?

26 - кстати, именно из села Казачьего выходила экспедиция в обручевской "Земле Санникова".

А какие могли быть суда-то по Лене в Якутск в неоконченную (для этих мест) Гражданскую войну? Звучит как анекдот про Чапаева и белых в лесу, которых разогнал матерившийся лесник.

...А если бы красноармейцы поступили как регбийная команда в горах Анд, то могли бы до весны дожить...

28 - очень похожие сильные впечатления от свежей поездки по депрессивным кишлакам степной Кашкадарьи. Дворы есть, стены между ними - далеко не везде. Ладно эвенки, но с нравами-то Средней Азии?! И второй вопрос, который меня терзал - как сторожевые псы (содержат далеко не все, но многие) в таких условиях понимают границу своей территории?

29 - а как ты понял, что доски корабельные?

Между 29 и 30 - а что значит, прямое преобразование жара в ток? Паровой турбины не требуется?

эээм, разве 100 кВт электричества - это не 20 хороших лампочек Ильича на 50 часов работы? В ГОД???!!!

30, 43, 48 - какой очаровательнейший пейзаж!

33 - а как катера попадают в болотную жижу вдалеке от Лены?

35 - в каком всё же порядке легально добывается и п(р)одаётся в России настоящая чёрная икра с Волги?

Ниже фото 39 - ты бы сразу оговорил, что надгробный памятник - именно Санникову-внуку. В соседстве с "Так звали купцаю..." вводит в заблуждение

39 - а онкилонов точно ассоциировали с Землёй Санникова ещё до обручевской фантастики? Мне казалось, это чисто литературный ход, чтобы сюжет был увлекательнее и больше будоражил умы юных читателей. Из той же оперы, наверное, что онкилонки у Обручёва ходили почти совсем голыми - разве где-то на северах была такая мода?

перед фото 41 - а что было про вулканы Тянь-Шаня? прикольно.

Лично для меня фильм "Земля Санникова" - как плевок в обожаемого с детства автора. Ещё услышав обрывочно от кого-то восхищённого из старшего поколения, я ощутил острое нежелание это смотреть (сейчас, наверное смог бы, но пока не).

Это, вероятно, красивое и целостное, с художественной стороны даже превзошедшее книгу, но ДРУГОЕ произведение. Вот напрочь другое. Иной состав героев, очень далёкий от оригинала сюжет, посыл и настроения совсем не обручевские. Я понимаю, что это типичный случай, когда экранизация "по мотивам" - но почему, почему надо такое называть как оригинал?!

Перед фото 42 - очень давно хочу тебе сказать, что "не что иное" пишется через "е"

48 - а откуда талые реки приносят почву, если на вершине тем более несовместимые с жизнью условия?

no subject

no subject

15. Потому что там есть разрыв преемственности, период её полной утраты и восстановления с нуля, без значительной части контекста. Про Восточную Европу — вот в той же Турции при республике реформировали язык в сторону замены персиизмов и арабизмов тюркизмами, сформировали очень красивую картину преемственности саков, ранних тюрок, сельджуков и всех тюркских империй. Много других деталей. То есть была попытка реконструировать турецкую культуру напрямик от сельджуков, очистив от привнесённых в имперский период панмусульманских, армянских и греческих элементов.

22. Не, не рискнул.

25. Да, в правой конечно.

29. Предполагаю, поскольку на стройматериал остальных зданий посёлка они очень не похожи.

30. Да, суть именно в отсутствии турбины. А с цифрами не знаю, не физик. Всё же в первую очередь эта штуковина работала бы на обогрев.

33. Вероятно, по снегу, но тогда не знаю, зачем. Или когда-то их вынесло туда катастрофическим паводком.

35. Насколько я знаю, легальной волжской икры в России сейчас нет. Всё, что есть, выращивается на осетровых фермах. Под "волжской" имеются в виду виды осетровых волго-каспийского бассейна, всякие стерляди-белуги.

39. Это художественный приём :)

Слово "онкилоны" с чукотского значит просто "морские люди", Так называют и береговых чукчей, которые живут не оленеводством, а охотой на морского зверя. И вот у них было предание о некоем ином народе, ушедшем за море. То есть, с подачи Обручева это слово превратилось в отдельный мифический этноним.

41. Да вот до первых экспедиций в российской и европейской науке было мнение, что Тянь-Шань — высочайшее в мире нагорье, и в нём развит вулканизм. То есть этот гипотетический Тянь-Шань представлял собой ледяные хребты по 8-9 километров, вздымающиеся над многочисленными дымящимися конусами вулканов.

48. Не совместимые с жизнью условия на склонах, а на плоских вершинах что-то даже растёт. В следующей части это заметнее.

(no subject)

no subject

Образ онкилонок — это же все из серии "бронелифчиков" из западных экранизаций фэнтези. Кстати, вот по моим ощущениям, именно на них фильм и похож, а вовсе не на "истерн" (вступавший в дискуссию с "вестерном").

(no subject)

(no subject)

no subject

15 — бисер, например, вряд ли мог быть частью изначальной материальной культуры. Не думаю, что эвенки варили стекло :) Хотя индейцы Великих Равнин в США его тоже любили, и одежда с бисером стала частью их облика. Но понятно, что получали они его от бледнолицых.

no subject