Entry tags:

Сайда-губа. Ядерный колумбарий

На показанный в прошлой части НеФорум-2019 я поехал, конечно, не только кушать сёмгу и выступать с докладом о туризме на Крайнем Севере. В программу входили ещё и блог-туры - 4 маршрута на выбор. "Саамскую деревню" раскусили все, по крайней мере среди ЖЖистов, и на ряженных саамов смотреть желания не выразил никто. В основном народ отправился в Териберку, где я был "ещё когда это не стало мейнстримом" и она ещё не превратилась в помесь хипстерского пространства с чайна-тауном в декорациях к фильму "Левиафан". Несколько меньшей популярностью пользовалась, но заманчивее для меня смотрелась Кольская АЭС в городке Полярные Зори - но всё же атомных станций по святой Руси множество, а первую в мире Обнинскую АЭС, ныне ставшую музеем, я уже когда-то посещал. В общем, я выбрал самый суровый блог-тур - в глубины ЗАТО Александровск, на берег Сайда-губы, где покоятся вырезанные сердца советских атомных подводных лодок.

Северный флот России - самый старый по времени основания (первые корабли в Архангельске построил ещё Пётр I в 1694 году) и самый молодой по непрерывной истории: более 200 лет с обороной Севера вполне справлялась погода при поддержке береговой артиллерии, да и в них надобность проявилась разве что в Крымскую войну. Лишь в 1933 году была создана Северная флотилия, 4 года спустя повышенная до полноценного флота. Прежде я уже рассказывал про Черноморский (в Севастополе) и Тихоокеанский (во Владивостоке) флоты, да и Балтийский флот я видел совсем мельком, хотя и был внутри одного из вспомогательных судов. Зато в наше время СФ - самый грозный из 4 флотов России, с распадом СССР в общем-то измельчавших до никак не подобающего сверхдержаве уровня. Его многочисленные гнёзда по сей день скрываются в холодных кольских скалах, и по концентрации различных ЗАТО с Мурманской областью не сравнится ни один российский регион. По правому берегу Кольского залива через сопку от Мурманска стоит главная база СФ Североморск, а вот на левом берегу раскинулся огромный ЗАТО Александровск (42 тыс. чел.), образованный в 2008 году слиянием Полярного, Гаджиево и Снежногорска. Туда мы и выехали в 9:30 утра на автобусе "Росатома" от Пяти Углов, и из блоггеров моим соседом оказался Виталий Егоров

Вид Мурманска через залив:

2.

Вот мы миновали уже знакомый мне Абрам-мыс (я покажу его через пару постов), а следом поворот на Печенгу, Заполярный, Никель и норвежский Киркинес. У поворота такое чудо чудное для 69-й широты, как поля. Если точнее - "поля профессора Сизова", на которых раньше что-то аклиматизировали (но не кукурузу!), а теперь выращивают кормовые травы для молочных ферм.

3.

Плотина на одном из ручьёв я заснял на обратном пути. По пути же "туда" весь автобус лип к стёклам со стороны залива - на том берегу просматривались атомные ледоколы и огромный даже среди них "Адмирал Кузнецов" - единственный российский авианосец. Но антишпионская система "Ветки" сработала на отлично - ни один кадр у меня не удался.

3а.

Разве что - великая стройка в Белокаменке. В 1896 году здесь обосновались финские колонисты во главе с Иоганном Мариляйненом - в принципе на безлюдный Мурмнаский берег в те времена охотно пускали не то что "своих" финнов, но даже норвежцев, несколько сотен потомков которых до сих пор живёт где-то поближе к Печенге. В 1918-20 годах в Белокаменке базировались американские интервенты, успевшие даже построить себе клуб, мне представляющийся чем-то вроде салунов Дикого Запада. Клуб, возможно, стоит до сих пор или по крайней мере стоял до недавнего времени, а вот финнов выселили в 1941 году. Дальше Белокаменка оставалась заурядным посёлком, но несколько лет назад сюда постучался Крупный Капитал. Теперь на этом берегу строятся угольный порт (пока что уголь, перевалка которого тут выросла за последние годы вчетверо, грузят прямо в центре Мурманска), нефтегазовый терминал (пока, с 2004 года, вместо него используются рейдовые танкеры-накопители) и Кольская верфь крупнотоннажных судов наподобие дальневосточного Большого Камня. Масштабы стройки впечатляют, тут стоит целый быстровозводимый город на 15 (!) тысяч человек, но у воды за ним пока что лишь песок и гравий:

4.

Дальше - остановка на КПП, похожем на какой-нибудь второстепенный пункт пропуска на государственной границе, и вот мы въезжаем на территорию ЗАТО. Прежде из "закрытых городов" я посещал Заречный, Звёздный городок и Байконур, и Александровск можно сравнить разве что с последним - как там за КПП продолжается привычная красноватая степь, так и тут - всё та же испещрённая озёрами каменистая лесотундра:

5.

Но вот в перспективе дороги появляется город - Полярный (17 тыс. жителей) на треугольном полуострове между Пала-губой и Екатерининской гаванью, сходящихся к выходу в Кольский залив из длинной Оленьей губы. Тот далёкий островок на заднем плане я ещё покажу с борта "Клавдии Еланской":

6.

Полярный служит базой образованной в 1982 году Кольской флотилии разнородных сил, самой известной частью которой являются дизельные подлодки. Но исторический "фасад" города и причал "Варшавянок" выходят на Екатерининскую гавань, а со стороны Палы военную сущность Полярного не выдаёт ничего:

7.

Тем не менее, со стороны Екатерининской гавани Полярный может быть интересен не только буржуазному шпиону, и "большой" ЗАТО в 2008 году назвали Александровском не просто так. В 1894 году эти почти безлюдные берега посетил собственной персоной "покровитель Транссиба" Сергей Юльевич Витте. Кольский залив, по сути дела фьорд с тихой водой и огромными глубинами, произвёл на министра финансов впечатление, и по возвращении он убедил государя основать здесь коммерческий порт. В 1896-99 годах на Екатерининской гавани был построен новый, самый северный в царской России город Александровск-на-Мурмане, быстро перетянувший у соседней древней Колы статус уездного центра и большую часть населения. К 1916 году тут жило уже порядка тысячи человек, но вскоре стало ясно, что Витте попутал берега: построив железную дорогу во Владивосток, он умудрился не подумать о железной дороге в Заполярье. И вот в разгаре Первой Мировой войны чуть выше по заливу появился Романов-на-Мурмане, Александровск же, потрёпанный интервенцией и подкошенный конкурентом, в 1926 году стал селом, с 1931 года переименованным в Полярное. Удержать его на плаву Советы пытались административным методом, в рамках коренизации сделав в 1926 году центром Александровского финского национального района, но коренизация кончилась, толком не начавшись, в 1935 году район был упразднён, а вскоре и финнов выселили подальше. Новой судьбой Полярного, в 1939 году опять ставшего городом, сделался Северный флот - с момента основания и все годы Великой Отечественной именно здесь располагалась его главная база, в 1947 году, впрочем, переехавшая в правобережный Североморск. Но остались Циркульный дом и штаб Кольской флотилии (1937), старинный госпиталь в стиле конструктивизма и даже парочка деревянных амбаров Александровского порта (1898) - старейших зданий на всём Мурманском берегу. Увидеть всё это, мягко говоря, непросто, но иногда по работе в ЗАТО заносит и блоггеров - так что за подробным рассказом про Полярный отсылаю к

8.

За следующей сопкой, на бухте Кут у Оленьей губы, встречает большая промзона - это "Нерпа", построенный в 1964-70 годах завод по ремонту, обслуживанию и утилизации атомных подводных лодок, главная база которых располагается в соседнем Гаджиево. Для рабочих "Нерпы", впрочем, в стороне от моря, в укромной ложбине меж сопок построили отдельный город Снежногорск (12,6 тыс.), до 1994 года Мурманск-60 или посёлок Вьюжный. Территории трёх секретных городов соприкасались, и в 2008 году их объединили в Александровск, ставший, кажется, единственной в России ЗАТО-агломерацией. "Нерпа" же, как нетрудно догадаться, в постсоветские годы активнее всего занималась именно утилизацией, в 1994-2009 годах переработав более 40 АПЛ. Среди них были "Курск" и старенькая К-19, за неоднократные аварии с радиационными жертвами ещё при жизни прозванная "Хиросимой".

9.

Дорога делается всё хуже, а скалы - всё суровее. Наша цель до слияниях трёх ЗАТО входила в Гаджиево, также стоящее на Сайда-губе, в Ягельной бухте у выхода.

10.

Очередной поворот - и внизу раскрывается промзона с блестящими новизной цехами, но без высоких труб. Увидев сотню ярко-красных цилиндров, даже не сразу понимаешь, что это - ядерные реакторы. Автобус встал у проходной, и к водителю тут же подбежал охранник. Водитель, не дожидаясь вопроса, пояснил:

-Туристы!

-Чтоооо?! Туристы здесь не ходят!

Следом появилось ещё несколько сотрудников, а непосредственно у проходной наш блоггерский десант встречала целая делегация молодых пушистых собачек. Народ, конечно же, радостно кинулся их фотографировать, а безопасники, глядя на это, вдумчиво совещались, как бы поделикатнее блоггерам сказать, что здесь вообще-то режимный объект и фоткать всё подряд не нужно. Пресс-туры в этом суровом углу явление не частое, и один из безопасников инструктировал военизированную охрану, что не нужно изымать у гостей технику. В общем, сошлись на том, что в кадр не должны попадать периметры базы и навигационные объекты в акватории, а от греха подальше лучше согласовать готовый материал со службой безопасности.

11.

...Несколько десятилетий две ядерные сверхдержавы держали друг друга в прицеле. Но американцы могли позволить себе покрыть мир сетью стационарных военных баз и разместить на них ракеты и самолёты. Кроме того, они имели огромный опыт строительства авианосцев, словом - располагали возможностью ударить в любой момент на любом направлении. Поэтому для СССР залогом выживания стала возможность "удара возмездия" - по принципу "я сдохну первым, но ты, падла, вторым!". У китайцев для такой цели нашлись огромный стройбаты и каменные горы, а вот наша обескровленная Великой Отечественной войной страна Великих равнин не располагала даже этим. Оставался последний вариант - атомные подводные лодки, непрерывно дежурившие в разных концах океана. Советские верфи, в первую очередь Северодвинск, строили их практически крупносерийно. К концу Перестройки в распоряжении советского флота было 249 атомных субмарин 3-х поколений - кажется, в наше время у всего мира столько нет! В 1990 году СССР нехотя начал списывать морально устаревшие АПЛ, ну а ещё год спустя отечественные армия и флот были разгромлены на голову в странном сражении при Беловежской Пуще. Договоры о разоружении и экономический крах вызвали среди кораблей натуральный мор - за считанные годы было списано 80% советских атомных подлодок, в сумме 201 корабль на Дальнем Востоке и Севере. Вот только встала от такого замора новая проблема: две сотни атомных кораблей - это две сотни атомных реакторов, каждый из которых мог вызвать экологическую катастрофу континентального масштаба. Заводы не справлялись с утилизацией, субмарины из Гаджиева просто отгонялись вверх по Сайда-Губе, где как раз опустел, не вписавшись в рынок, рыболовецкий колхоз, работавший здесь с 1938 года. К концу 1990-х в бухте скопилось 122 атомных подлодки, из которых 105 просто болтались на плаву, а 30 находились в аварийном состоянии, грозя затоплением и разгерметизацией. Победители Холодной войны к тому времени благополучно списали Россию со счетов, но всё же стремились обезопасить себя от трупных ядов мёртвого Советского Союза. Есть мнение, что даже бешеный рост пентагоновских бюджетов уже после гибели главного противника был рассчитан на подготовку крупнейшей в американской истории военной операции по нейтрализации наших ядерных арсеналов в случае окончательного коллапса России и последующей гражданской войны. Но гниющие туши АПЛ в мурманских бухтах угрожали не Америке, а Европе. По программе "Глобальное партнёрство" помогать их ликвидации подписалась вся Большая семёрка, а к ней в придачу страны Скандинавии, Нидерланды, Швейцария и Польша, но всё же основным партнёром выступила Германия. С её помощью (как деньгами, так и технологиями) в 2004-09 годах в Сайда-губе был построен Пункт долговременного хранения реакторных отсеков, в обиходе просто База Сайда. Её оператор - Северное предприятие по обращению с радиоактивными отходами (СевРАО, а есть ещё ДальРАО с базой в бухте Разбойник в Приморье), то есть Сайда имеет как бы двухслойное подчинение: объект "Росатома" в ЗАТО Минобороны. И вот, после тщательной сверки документов военизированной охраной, мы прошли на территорию объекта:

12.

На кадре выше в ряд - цех подготовки, административно-бытовой корпус и плавдок "Итарус" со свежеизвлечённым блоком. Несмотря на суровость своего назначения, вид у базы какой-то очень домашний, да и работает на ней всего 120 человек, то есть начальник каждого подчинённого в лицо знает. Первым делом мы прошли в АБК, где нас встретили главный инженер Дмитрий Валентинович Гулак и заведующая по охране труда Надежда Николаевна. Она провела перекличку и короткий инструктаж по технике безопасности, по итогам которого каждый из нас расписался в специальной тетради. Главное правило здешней ТБ - не ходить где попало и ничего лишнего не трогать руками, что весьма закономерно, когда у тебя под боком сотня реакторов. На всей территории объекта нас сопровождали от двух до пяти сотрудников:

13.

Напротив АБК - зона отдыха с деревянной беседкой:

14.

Впереди виден остров Домашний - этакая затычка для губы, отделяющая акваторию Базы Сайда от акватории военного порта в Гаджиево. Крест на вершине скалы разграничивает для кораблей мир живых и мир мёртвых.

15.

Я надеялся увидеть в акватории кладбище субмарин, но нет - то ли всех их разделали, то ли и лежали они скрытыми от посторонних глаз. Лишь кое-где валяются остовы надводных и явно гражданских судов, сверхтипичные впрочем для северных и дальневосточных побережий. Красная ватерлиния скал отмечает приливы, высота которых здесь достигает 4,5 метров:

16.

А в общем здесь хорошо и спокойно, совсем нет мрачной ауры ядерного кладбища. Тем более что выпал нам редкий на Мурмане, тем более этим печальным летом, солнечный денёк:

17.

Первым делом мы пошли на "Итарус" - док-понтон для подъёма реакторных блоков:

18.

Большую часть времени он выглядит как одно из зданий базы - коим, благодаря специальному причалу, и является:

19.

В основном здесь работают с 3-отсечными блоками - то есть, до начала работ из подлодки вырезается реакторный отсек с двумя соседними отсеками в качестве поплавков. При этом субмарину как бы ошкуривают, снимая с неё внешний "лёгкий корпус". Затем док погружается и заходит под реакторный блок, и цепляя его специальным ложем из одноразовых деревянных пластин, поднимает над поверхностью воды и возвращается на базу. От свежеивзлечённого блока на десятки метров расходится запах гниющих водорослей, а размер его можно оценить в сравнении с человеком. Человек, кстати, ТБ нарушает - извлечённые и неподготовленные отсеки могут быть неисправны, то есть непосредственно под ними вполне может фонить. Вес этого отсека - 2400 тонн, а в группе кто-то пустил слух, будто бы сняли его с "Курска" (сотрудники базы этого не подтвердили).

20.

Лифтами "Итарус" не оборудован, поэтому обойдя по краешку реакторный блок, поднимаемся по лестнице:

21.

Верхняя палуба дока - маленькая площадка на башне:

22.

У Базы Сайда понемногу разрастается собственная флотилия: с 2015 года в работе контейнеровоз "Россита", в 2016-м в акваторию поступил несамоходный "Итарус", а в скором времени к нему добавится ещё и штатный буксир "Рим - Москва". Из названий, думаю, понятно, что всё это построено в Италии, если точнее - в городе Ла-Специя на верфи "Муджано" компанией "Финкатьери" (кроме буксира - тот тоже итальянец, но с другой верфи).

23.

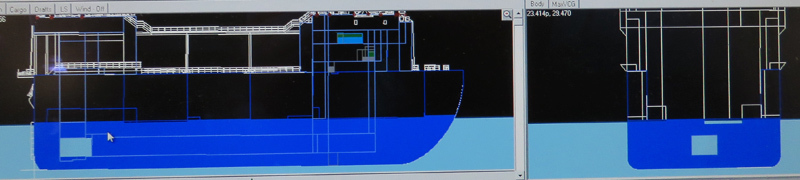

Схема "Итаруса" с дисплея на командном посту, а в актуальном на данный момент положении. Тут хорошо видно, что грузовая палуба - это лишь малая часть судна. Его высота по верхнюю палубу - 29 метров при рабочей осадке до 24 метров, длина - 85 метров, ширина - 31 метр, а грузоподъёмность - более 3500 тонн.

23а.

Реакторный отсек лучшего всего смотрится сверху, на фоне целого поля своих покрашенных и обработанных собратьев. Башни у кормы "Итаруса" же вмещают цистерны, куда при погружении накачивается вода, и красные "бочки" на их верхушках отмечают систему вентиляции:

24.

С другой стороны - акватория. Буи отмечают подводную яму, в которую пригоняют реакторные блоки над достаточной для "Итаруса" глубиной погружения. Больших волн тут не бывает, а вот к ветру "Итарус" из-за своей высокой парусности весьма чувствителен. В среднем его погружение занимает 2-3 часа, а подъём с грузом не менее 5 часов. Надо заметить, большую часть своей работы "Итарус" сделал - из 122 подлодок уже переработаны 118. Но вот слева у пирса характерная "колбаса" - это оставленный напоследок блок из 10 отсеков, утилизация которого потребует очень сложной и нестандартной операции.

25.

Где-то в бухте Сайда скрыт ещё и бывший военный дельфинарий - у Северного флота, как у Черноморского в Балаклаве и Тихоокеанского в бухте Витязь, таковой тоже был. Вернее, официально не дельфинарий, а акваполигон, поскольку дельфинам, в отличие от белух и тюленей, в здешних водах не климат. Готовили там, вопреки расхожему мнению, не "живых торпед", а сапёров и развёдчиков, но с развитием технологий оказалось, что и тут машины надёжнее зверей. На скалистом обрыве за бухтой начертаны Вожди - не знаю точно, когда и по какому случаю:

26.

Помимо наружной лестницы, в надстройках "Итаруса" есть и внутренние. В кадре - один из журналистов нашей группы, и "шотган" в его руках - всего лишь штатив для какой-то экзотической камеры:

27.

Практически под верхней палубой - командный пост. На многочисленных дисплеях - непонятные постороннему таблицы и графики, а в уголке одного из пультов - маленькая икона. Здесь же и всё управление - перемещаться своим ходом "Итарус" не может, а вот рулить ему необходимо:

28.

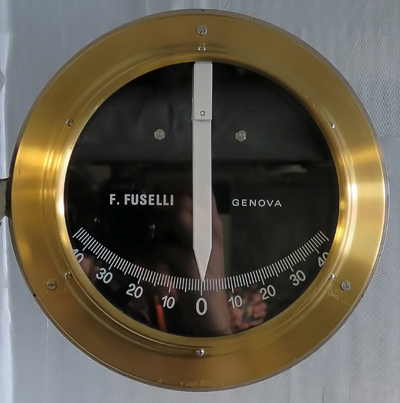

Ещё тут обнаружилось несколько бумажных таблиц - график работы наружного освещения по сезонам, нормативы обращения с мусором разных видов и маркировки трубопроводов - ещё по Богучанской ГЭС и нефтяному месторождению под Ноябрьском я знал, что каждый красят в определённый цвет в зависимости от содержимого. А вот на стене кренометр из Генуи - итальянских надписей на судне вообще немало:

28а.

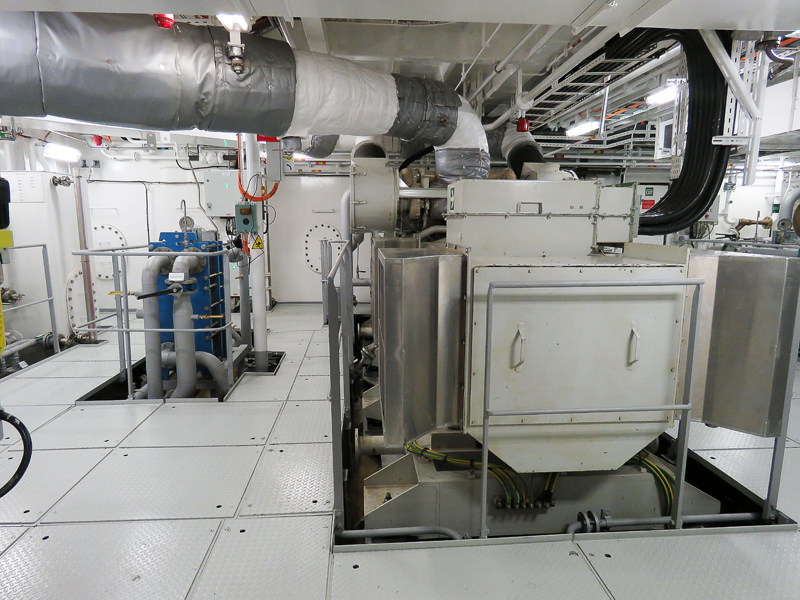

От командного поста мы пошли вниз - и идти пришлось долго: всё же "Итарус" высотой с хорошую многоэтажку. На полпути дорогу преградил пылесос, рядом с которым я увидел открытую дверь машинного отделения - там шла уборка, ну а я заснял:

29.

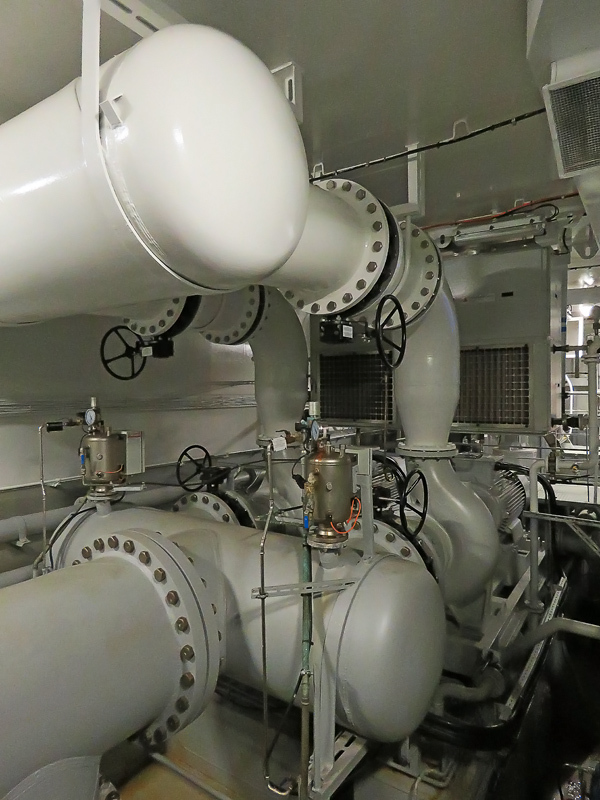

В самом низу становится ощутимо холоднее, и усиливается сладковато-едкий запах термоизолирующего покрытия: мы спустились ниже уровня воды. Чтобы посмотреть на насосную систему плавдока - вот по этим трубам поступает и выводится балластная вода:

30.

А мощный насос гонит её в башни-цистерны. Для полного рабочего погружения доку нужно набрать более 8000 тонн:

31.

Олдускульного вида телефоны... и наушники - подозреваю, когда насос работает, тут стоит поистине адский шум:

32.

Отсюда мы снова поднялись на верхнюю палубу и спустились той же наружной лестницей, которой взошли на неё. Из дока рельсовые пути ведут на основной дворы Базы Сайда, куда направились и мы. У ворот ждал не по-атомщицки весёлый дозиметрист с целым арсеналом дозиметров. Показывали они что-то около 9 мкР/час - фон здесь почти не отличается от природного и гораздо ниже, чем в большом городе:

33.

Ведь исправный реактор не фонит, а неисправные здесь герметизируют, и на все наносят дополнительную защиту по нижней стороне. А потому хоть 120 их тут лежит, хоть 1000 - само их количество на фон не влияет.

34.

Шахматные квадраты рельс да гигантские ребристые цилиндры - всё это смотрится впечатляюще:

35.

Рядом с АБК расположен цех подготовки - отрезав лишнее, отсек с реактором везут сюда, чистят его по пескоструйному принципу (но только не песком, а дробью) и красят специальным дезактивируемым покрытием. Чистка одного отсека занимает до 4 недель, окраска - до недели, и делается это вовсе для красоты, а для защиты от воздействия атмосферы.

36.

По рельскм отсеки возят вот такие тележки с индивидуальными двигателями:

37.

А на заднем плане виден самый новый и самый крупный объект Базы Сайда - построенный в 2009-15 годах цех кондиционирования, занимающийся утилизацией непосредственно радиоактивных отходов.

38.

Блоки и отсеки тут можно видеть на разных стадиях подготовки - вот например трёхотсечный блок, с которого, к тому же, так и не снят внешний корпус, а за ним - ещё горка обрезков металла. Снятый металл проверяется, и если он "чист" - продаётся как лом на вторичную переработку. Срок хранения реакторов тут 75 лет, по истечении которых и они пойдут в разделку. На каждом реакторном блоке - табличка о том, откуда он снят и когда остановлен...

39.

...и совсем не хочется думать, что здесь фактически лежит погибший флот:

40.

Непобедимая армада, сожжённая предателем в собственной гавани:

41.

Среди цилиндрических реакторных отсеков подлодок затесался и "брусок" с надводного судна - правда, это не реактор, а блок-упаковка с буксира "Володарский", обслуживавшего атомные ледоколы:

42.

На выходе - радиационный контроль:

43.

А в завершение экскурсии - обед с борщём, сёмгой и жареной картошкой. Без шведского стола, но не хуже, чем в ресторане гостиницы "Азимут" - северные рабочие столовые неизменно держат марку, ведь "только попробуй плохо накормить несколько десятков мужиков, вкалывающих на морозе!".

44.

Ну а попасть нам сюда повезло потому, что генеральным партнёром "НеФорума-2019" был "Росатом".

В следующей части осмотрим ещё один ядерный объект и ещё одно судно - конечно же, "Ленина". А с ним - порт и вокзал в первой части рассказа о Мурманске.

КОЛЬСКИЙ-2019

Роман с "Клавдией Еланской". Обзор поездки и оглавление серии.

НеФорум Арктика-2019. Ещё раз в Мурманск.

Медвежьегорск транзитом.

Мурманскский берег

Сайда-губа. Кладбище атомных подлодок.

Мурманск. Вокзал, причал и "Ленин".

Мурманск. Общий колорит и виды с Абрам-мыса.

Мурманск. Архитектура.

Мурманск. Кольский проспект и Каменное плато.

Мурманск. Зелёный мыс и Роста.

Морской вояж на Терский берег

"Клавдия Еланская". Судно и рыбный порт.

"Клавдия Еланская". Виды с борта.

Чаваньга. Поморская деревня.

Терский берег.

Кузомень. Село в песках.

Русская Лапландия

Ловозеро

Ревда и перевал Эльморайок.

Сейдозеро.

Кировск. Центр.

Кировск. Кукисвумчор.

Хибины. Цирк и не только.

Карелия, Петербург, Ленинградская область - будут отдельные оглавления.

Page 1 of 2