Entry tags:

Тегеран. Часть 5: дома, мечети и немного зороастризма

Эта часть рассказа о Тегеране - самая аморфная и бессистемная: просто отдельные достопримечательности и общие виды городского центра вокруг показанных в прошлых частях Национального сада (где жили казаки) и Большого базара (где убили Грибоедова) и оставленного на следующую часть российского посольства. Тут есть дворцы, особняки и лавки, культовые места "Тропы хиппи", мечети, армянские церкви и даже действующий зороастрийский храм. А среди них - тонкий русский след в виде построек Николая Маркова.

Но для начала - о том, где был в этом хаосе я. Заполняя визовую анкету на сайте иранского МИДа, я увидел графу "адрес проживания в Иране" и недолгая думая решил что-нибудь забронировать. Букинг с Ираном, в силу санкций, не работает, и уже не помню откуда я узнал про "Tehran Heritage Hostel", по своей знаковости стоящий где-то между "Баходиром" в Самарканде и "Стадионом" в Хельсинки. А увидев на сайте среди вариантов размещения юрту, я понял, что хочу остановиться здесь! Бронь юрты, в которой из удобств только лампа, зеркало и огромная постель на лежанке, обошлась мне в немалые 25 евро - в Хельсинки, для сравнения, я столько отдал за койку в дормитории, но только Иран и Финляндия по ценам как бы на разных полюсах. Зато тут были такие удивительные для гордой Персии вещи, как быстрый вай-фай и даже, страшно сказать, возможность рассчитаться иностранными картами через какой-то хитрый терминал шпионского вида. С местного вай-фая (дело было в мае) я досматривал "Игру престолов", а на утро видел, что и девочки-администраторы между обслуживанием клиентов заняты тем же самым:

2.

Юрта оказалась вполне себе стационарной, то есть фейковой, но орнаменты её украшений смотрелись вполне убедительно - вот только какого народа? Иранские кочевники бахтиары и кашкайцы живут не в юртах, а в шерстяных палатках, а у туркмен совсем другой узор. Возможно, имелись в виду давно вышедшие из оборота юрты кочевых азербайджанцев, а может и просто что-то абстрактное.

2а.

У фонтана во дворике хостела с утра накрывали шведский стол, самой необычной частью которого были жёлтые арбузы. Но едой мне здешние завтраки запомнились лишь во вторую очередь: как и уже упомянутый "Баходир", "Тегран Херитаж" хорош атмосферой открытого мира, где путников из самых разных стран так и тянет друг с другом общаться. Я познакомился с очаровательной китаянкой Экю из Пекина, особую красота которой придавала корейская примесь - она родилась совсем недалеко от Приморья. Экю познакомила меня с угрюмым бакинцем, приехавшим в Иран по каким-то делам, и с подачи китаянки первым делом он начал консультировать русского туриста о том, где здесь достать алкоголь. Европейцы же, с которыми случалось тут разговориться, все как один либо шли на Демавенд, либо только что спустились с Демавенда (см. здесь). Но в общем в этом интернационале своя атмосфера - практически все туристы свободно говорили по-английски (чем не могу похвастаться я), изящные персияночки-администраторы на прощание крепко обнимались с ясноглазыми подтянутыми американцами, а на стене автографов у входа русские туристы не оставили следов...

3.

Ну а завершало достоинства этого хостела расположение - я жил буквально на задворках Весенней площади (Бахарестан), а это примерно как в Москве жить на Пушкинской или Манежке. Ворота хостела глядят на боковой фасад местного Министерства культуры (в полном виде - что-то вроде "министерство культуры и соответствия исламу").

4.

Прямо напротив которого мрачной горой высится Меджлис, по-нашему говоря парламент. Тот самый, что с боем утверждался в Конституционную революцию, а позже, стараниями бывшего казака Резы Пехлеви, в его пользу отстранил последнего Каджара от трона. Парламент состоит из двух зданий, построенных в 2004 году - феноменально уродливый многоэтажный корпус, даже в России потянувший бы в лучшем случае на больницу в облцентре, и тревожно-совершенная пирамида зала заседаний.

5.

На улицах тегеранского центра обильна торговля, и что особенно впечатляет - на каждой улице торгуют чем-то своим. Напротив парламента это музыкальные инструменты:

6.

И самовары:

7.

С парламентом соседствует собственно Бахарестан - усадьба Мирза-Хусейн-хана Сепахсалара Казвини, крупного иранского дипломата и даже иногда визиря эпохи Насреддин-шаха. На пике своей политической карьеры в 1870-х годах он купил Бахарестанские сады на окраине столицы да построил там огромную мечеть с волнообразным абрисом 6 минаретов, и особняк с видом на них. Нынешний Бахарестанский дворец, впрочем, моложе - был завершён в 1901 году, а уже в 1906 его практически методом сквота заняли первый персидский парламент. Но прижился хорошо - до 1979 года это была единственная резиденция обеих его палат.

8.

Территория Бахарестана принадлежит Меджлису и ныне, поэтому заборы тут высокие, а солдатики у редких входов - зоркие. Фотографировать тут надо осторожно, а лучше по этой стороне да с фотиком и вовсе не ходить.

9.

Тротуар вдоль забора приводит к мечети Сепахсалара (1878-90), с 1980-х годов официально переименованной в мечеть Шахида Мотахтари. Впрочем, как я понимаю, так её никто не называет, и в любом путеводителе, даже местном, она по-прежнему Сепахсалар. Построенная на стыке традиций Исфахан и Стамбула, это, пожалуй, красивейшая мечеть во всём Тегеране:

10.

Внутрь, правда, меня не пустили - то ли время было вечернее, то ли иностранцам вход сюда в принципе закрыт. Но и снаружи детали хороши:

11.

12.

А размеры особенно впечатляют с обратной стороны, хотя что здесь стамбульского, в упор не понимаю:

13.

С другой стороны от хостела, на кратчайшем пути к местами из прошлой части, расположился дворец Масудие (1879), который часто упоминают как часть цикла шахских дворцов вместе с Голестаном (см. Большой базар), Мраморным дворцом (см. прошлую часть), предгорными Саадабадом и Ниавараном... На самом деле шах здесь никогда не жил, но зато жил принц Масуд Мирза, более известный как Зелли-Султан и Ямин-аль-Доуле ("Правая рука власти"), губернатор Исфахана и один из виднейших людей страны.

14.

После принца дворец долго стоял заброшенным, сейчас понемногу реставрируется, а входной билет туда стоит каких-то адских по иранским меркам денег (чуть ли не 500 рублей на наши, что по паритету покупательной способности было бы около 2000). Более того, билет ещё и практически бессмыслен - большинство красот Масудии прекрасно видны и снаружи.

15.

И если традиционные для Персии украшения здесь хороши:

15а.

...поскольку наработаны веками:

16а.

То лепнина и скульптуры своей пошлостью дадут фору иному кабаку в России:

16.

Сюжет местных мозаик, кстати, знаком по самаркандскому Регистану. Лев в данном случае шах, белый джейран - добро, а погоня первого за вторым - соответственно, стремление власти к добру. Только на Регистане лев антилопу лишь размеренно преследует, а здесь конкретно убивает - шахи первоначальный смысл этого сюжета успели забыть, а вот зодчие, наверное, помнили.

17а.

Дворец состоит из нескольких зданий и занимает целый квартал:

17.

И анфас, конечно, мог бы быть гораздо зрелищнее, чем в полоборота через забор:

18.

Ну а пошлость лепнин и скульптур... она восхищает, как и всё абсолютное:

19.

20.

В треугольнике между Бахарестаном и Масудие - самая цельная в Тегеране застройка Нового времени, хотя масштабы здесь по нашим меркам не столичные, а уездные:

21.

На самом деле эти домики как-то даже удивительно похожи на наши - в конце концов и на перифериях Российской империи, будь то Армения или Остзейщина, среда уездных городов приобретала местную специфику. При этом Россия из всех стран мира имела наибольшее политическое и экономическое влияние на Каджарский Иран, и даже в Европу местные купцы и аристократы охотнее добирались через Астрахань или Батум, чем через Баязет с Трапезундом. Русские конторы и представительства и персидские впечатления о поездках за Каспий не могли не повлиять на лицо тогдашнего Тегерана.

22.

Да и само сочетание чужеземных планировок с родными мотивами - оно какое-то очень знакомое, с той разницей, что у нас русский стиль соседствовал с классицизмом, модерном или прямым заимствованиями вроде неоготики, а здесь персидский стиль господствовал тотально.

23.

Между тем, шинное царство как бы намекает, что мы дошли до улицы Амира-Кебира, от мечети Сепахсалар ведущей к площади Хомейни. Я так и не сходил по этой улице, предпочтя пересечь её к переулкам базара, и это было досадное упущение, так как буквально пару кварталов я не дошёл до отеля "Амир-Кебир", давно закрытого, но куда как более культового, чем мой хостел. Страной шикарных трасс Иран сделался позже, а в 1960-х годах на улицу Амира-Кебира зачастили оверлендеры - переобуть свой автобус или хиппимобиль по дороге из Стамбула в Катманду. В эпоху "тропы хиппи" мусульманский Восток напоминал скорее нынешнюю Среднюю Азию, небогатую, но светскую и очень дружелюбную к гостям. В меру развитую и глобализованную Турцию можно было сравнить с Казахстаном (за вычетом огромного количества древностей), сводолюбивый и неустроенный Афганистан - с Киргизией, а экзотический гористый Пакистан - с Таджикистаном. Шахский Иран же здесь выходил более всего похожим на Узбекистан - изобилующая древностями, в меру благоустроенная, но до отвращения полицейская страна. Оверлендеры и особенно классические хиппи Персию старались проскочить быстрее, ибо и к столь ими любимому гашишу здесь были самые нелояльные места от Босфора до Малакки. Но вместе с тем перед прыжком в глубины Азии здесь можно было закупиться всем необходимым и отдохнуть в относительном комфорте, не боясь подцепить гепатит. Тегеран на "тропе хиппи" занимал примерно то же место, что в моих среднеазиатских путешествиях Алма-Ата - островок космополитизма в патриархальном океане. Поскольку хиппи-автостопщики на тропе имени себя никогда не составляли большинство путешественников, а не редкостью были даже пакетные автобусные туры с маршрутами типа Лондон-Сингапур, самым актуальным товаром до следующей цивилизации представлялись автозапчасти. Поэтому именно район улицы Амира-Кебира, названной в честь визиря-модернизатора из 19 века, в Тегеране 1960-70-х годов сделался "бэкпекерским гетто". В 1980-х борьба с наркотикам подозрительно совпала по времени с всеобщей исламизацией, да и летать между странами сделалось дешевле, чем ездить по земле, и "тропу хиппи" замело ветром истории. Старый "Амир-Кебир" давно уже не используется в качестве отеля, а куда делся его прославленный "Lonely Planet" привередливый и ворчливый, но лояльный к туристам владелец - вряд ли кто-то исследовал.... "Тропу хиппи" же в прошлом году преодолел один мой друг, оставивший об этом блог Вконтакте - откуда я и позаимствовал эту фотографию:

24.

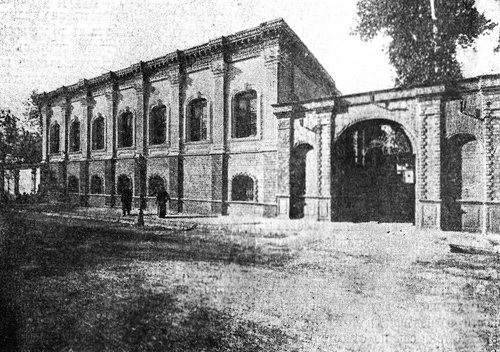

Другое так и не найденное мной (да и не факт, что сохранившееся) здание - это Ссудно-учётный банк Персии, ещё одна веха влияния царя на шаха. В 1889 году братья Лазарь и Яков Поляковы из Ростова-на-Дону, куда их отец-еврей перебрался из белорусского Слонима, основали в порту Энзели "Товарищество промышленности и торговли Персии и Средней Азии", через которой планировали инвестировать капиталы в Энзели-Тегеранское шоссе. Два года спустя "Товарищество..." было реорганизовано Ссудно-учётный банк Персии и переехало в Тегеран, а в 1894 и вовсе отошло государству. Нашему государству, а не здешнему, и через Ссудно-учётный банк проходили все легальные финансовые потоки между Россией и Персией. Кажется, это его преемником стал "МирБизнесБанк", куда из иранских консульств отправляют в обход санкций оплачивать визы наличными. Ну а при виде чёрно-белой фотографии здания 1890-х годов, я не могу отделаться от мысли, что именно оно послужило отправной точкой для архитектуры двухэтажного непарадного Тегерана:

24а.

А может быть, теперь на его месте Национальный банк Ирана (1927) в стиле империи Ахеменидов. Улица Фирдауси же, на которой он стоит, по сей день специализируется на менялах.

25.

В здании банка есть и ещё одна первоклассная достопримечательность, с которой я не совпал по режиму работы - она открыта в будни с 14:00 до 16:30, а я гулял по Тегерану в выходные, коими в Иране являются четверг и пятница. Ну, а что может скрывать банк? Конечно же, сокровищницу! Иранский аналог нашего Алмазного фонда. Там можно увидеть реплику самого роскошного в истории Павлиньего трона, вывезенного Надир-шахом у Великих Могол и разграбленного курдами в очередную смуту. И фрагменты настоящего трона, такие как крупнейшие в мире рубин и розовый алмаз "Дерианур" ("Море Света"). Да и "Шах" в московском Алмазном фонде, подаренный царю в знак извинений за гибель Грибоедова - тоже отсюда, причём был он в персидской сокровищнице далеко не самым большим. Ещё там есть несколько шахских корон и тронов, и наверное что-то ещё - говорят, ни одна из занимающихся этим организаций мира не сумела оценить стоимость шахских сокровищ. Фотографироваь в сокровищнице по идее запрещено, и строго... но вот в ЖЖ очень подробный фоторассказ оттуда.

25а.

А вот на проспекте Революции (Энгелаби) - пожалуй, самый уютный в Тегеране сквер, а в нём похожее на цирк в столице какой-нибудь ССР здание Городского театра (1967-72):

26.

Которое тоже задевает русский след - открывали его постановкой "Вишнёвого сада":

27.

В том же районе, уже за проспектом - ещё один "Амир-Кебир", на этот раз - главный в нынешнем Иране политехнический университет. К его кампусу я шёл в надежде увидеть школы "Эльбурс" и "Ануширван" - на самом деле важнейшие творения Николая Маркова. Историю этого архитектора, застигнутого революцией на Кавказском фронте в Персии, подавшегося в персидские казаки и сдружившегося с Резой Пехлеви, что позже стал шахом, я рассказывал в прошлой части, а без отдельных его зданий не обойдётся ни один из оставшихся тегеранских постов. Звёздный час Маркова наступил в 1929 году, когда Пехлеви задумал реконструкцию столицы и вспомнил о своём русском друге. Но манифестом "марковского" стиля, "персидского по форме и прогрессивного по сути" стало именно новое здание (1922-24) Американского колледжа - первой в Иране школы европейского типа, основанной в 1873 году заморскими миссионерами-пресветерианами. Марков пришёл к простой и гениальной идее: взять традиционной медресе с его двориком келий - и как бы вывернуть его наизнанку. Так интеллектуальная модернизация соединилась с визуальной, а в 1937 году Марков построил рядом ещё одну школу "Ануширван" - на деньги индийских парсов для детей немногочисленных оставшихся в Иране зороастрийцев.

28.

Позже обе школы вобрал кампус "Амира-Кебира", одного из редких в Иране вузов мирового уровня, ну я оказался у запертых ворот - уж не знаю, по пятницам он закрыт или туда в принципе не попасть без пропуска. Снаружи я заснял лишь фрагмент фасада "Эльбурса" и вовсе не нашёл вида на "Ануширван", хотя и закрадывается постфактум мысль, что наверное плохо искал. Позже у меня в Москве гостили проездом две очаровательные студентки "Амира-Кебира", и я договорился, что если вернусь в Тегеран - они помогут мне пройти в кампус. Но на второй раз мне не дали визу и возвращение оказалось отложенным на неопределённый срок... Так что фотографии обеих школ - по ссылкам в этом абзаце.

28а.

Напротив запертых ворот - неожиданно симпатичное здание в духе европейской "межвоенки":

29.

Надо заметить, чего-то похожего на конструктивизм по улицам Тегерана расставлено много - хотя подозреваю, значительная часть этих зданий строилась в 1950-70-х годах.

30.

31.

Вот тут, например в окрестностях театра и российского посольства "единая фасада" скрывает секретную достопримечательность:

32.

В проёме - не двор, а коротенький тупик Лулагар, по задумке архитекторов строившийся полностью симметричным:

33.

И хотя жильцы изначальный замысел основательно испортили, всё же его можно разглядеть:

34.

Где-то Тегеран напоминает советский город с монотонными поверхностями фасадов и многочисленными памятниками:

35.

Где-то, как в древнем Йезде, из домов и дворов торчат бадгиры - "персидские кондиционеры", улавливавшие ветер и направлявшие его в помещения.

36.

Пейзаж столицы Исламской республики конечно же немыслим без мечетей:

37.

Хотя в основном они тут просты, функциональны, втиснуты в плотную застройку и выдают себя в первую очередь мощными минаретами в яркой глазури:

38.

Самая, пожалуй, необычная из них - мечеть принцессы Ашраф, или Фахр аль-Доуле (1945-49) во дворе близ метро "Дарвази-Шамиран". Первое название было прозвищем, а второе именем принцессы из династии Каджаров, дочери шаха Мозафереддина, правившего на рубеже 19-20 веков. В Средние века её ждал бы гарем Пехлевидов или даже расправа, но Ашраф повезло жить в ХХ веке и даже после низложения Каджаров оставаться богатой и уважаемй женщиной. На лужайке перед её особняком часто собирался народ на различные празднества, а на старости лет по просьбе местных имамов Ашраф решила построить мечеть. Вот только архитектор оказался неожиданный - друг врага её рода, к тому же кафир и вообще чужестранец Николай Марков:

39.

Так выглядит мечеть, построенная русским казаком в Иране:

39а.

Я на автомате зашёл внутрь и начал снимать, заметив, что звучавшая под куполом монотонная речь вдруг прервалась возмущённо. Вскоре меня очень вежливо, но очень настойчиво спровадили за дверь да пристыдили - здесь похороны, а я со своим фотоаппаратом!

40.

Впрочем, не только мечети стоят на тегеранских улицах. В прошлых частях я не раз упоминал еврейскую и армянскую общины, обосновавшиеся в Персии соответственно после Вавилонского (2500 лет назад) и Исфаханского (400 лет назад) пленений. У тех и других в Тегеране есть по полтора десятка культовых зданий, но синагоги невзрачны, а вот армянские церкви очень ярко вписываются в местный пейзаж. Сурб-Татевос на базаре (1768) - самая старая из них, собор Сурб-Саркис (1970) на окраине - самый большой и современный, а до его постройки кафедральной была небольшая церковь Сурб-Аствацацин (1937-45) на тихой улочке примерно между "Эльбурсом", Лулагаром и Городским театром. Облик её самый "нашенский", и это не случайно - поначалу церковь строилась общиной российских армян, бежавших в Иран от Гражданской войны, геноцида вторгшимися турками и советских репрессий. Фундатором храма был Роман Исаян, архитектором - Николай Лаури из Карабаха, а когда он умер в 1939 году, отделку заканчивал Марков. В 1945-м киликийский католикос Гарегин I освятил церковь в качестве кафедральной:

41.

Она оказалась единственной армянской церковью Ирана, где я смог зайти хотя бы во двор - в основном они открыты только в службу. В сам храм, впрочем, меня не пустили - то ли время было не то, то ли здешние армяне просто не рады гостям. В конце концов это может быть ведь и журналист с Запада, и даже искатель алкоголя, который армянам можно делать, но нельзя продавать. Ещё один мой знакомый был изгнан из армянской церкви в Тегеране со словами "Убирайся, мерзкий турок!", и в то, что он не турок, верить никто не захотел. Так что я заснял лишь декор здания да стоящий во дворе памятник Ованесу Масеяну - персидскому армянину, который в начале ХХ века успел побыть послом Ирана в Германии, Британии и Японии, а в 1894 году основал первую в стране армянскую газету "Шавиг" ("Тропа").

42.

Куда больше меня озадачило здание напротив - из серебристой мемориальной доски у дверей следовало, что здесь находится зороастрийский храм!

43.

Учение пророка Заратуштры о дуализме мира и свободном нравственном выборе каждого между добром и злом свои тысячи лет назад было революционным. Поэтому когда-то зороастризм вполне мог считаться одной из мировых религий, распространившись из Ирана на восток вдоль Шёлкового пути. Именно в зорострийскую эпоху Персия была одной из величайших и богатейших стран мира вровень с Китаем и Индией, но затем на смену священным огням зороастрийцев пришли пожары мусульманских нашествий. В Персии, Хорезме, Согдиане утвердился ислам, а зороастрийские общины каким-то чудом уцелели лишь в нескольких деревеньках в пустыне под Йездом. Я видел "башню молчания" в Каракалпакии, фрески из развалин Пенджикента, основание храма на одном из ташкентских городищ, но действующий храм полумифической религии посреди мегаполиса?! Вспомнив запертые двери синагог и церквей, я всё же для очистки совести надавил на дверь у таблички - и дверь, внезапно, поддалась!

44.

От мусульманских гонений многие зороастрийцы ушли в веротерпимую Индию, где они до сих пор известны как "парсы", а мировым центром зороастризма сделался Бомбей. В колониальные времена они расселились по всей Британской империи - так, самый знаменитый парс современности происходит с Занзибара: конечно же, это Фаррух Булсара, более известный под сценическим псевдонимом Фредди Меркури. В индийских бизнесе и власти вес парсов непропорционально (нет - НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНО) высок: из 10 богатейших людей Индии парсами являются трое, а ещё парсам принадлежит грандиозная Tata Group, которая в Индии весит поболее, чем в России "Газпром", а в Америки "Эппл". Иными словами, в Индии парсы контролируют от 9% до 28% капиталов, при том что их там всего 60 тысяч человек - это как если бы у нас такую долю экономики держали какие-нибудь манси или нанайцы с федеральной компанией в распоряжении каждого стойбища! Словом, бизнесмен, дипломат или артист из Индии с весьма высокой вероятностью может оказаться парсом, и не исключаю варианта, что с их помощью англичане пытались влиять на Иран. В начале ХХ века персидские зороастрийцы (гебры) понемногу начали выходить из глуши, расселяться по иранским городам, и парсы не замедлили протянуть им руку помощи. В 1910 году Тегеран посетил влиятельный парс Бахрами Белкайи, и гебр Арбаб Кей-Хосров Шахрух изложил ему своё видение зороастрийского возрождения в Иране. Вскоре из Бомбея потянулась материальная помощь, на которую в 1930-х годах была построена уже упоминавшаяся школа "Ануширван", а в 1914-17 годах - этот небольшая храм в укромном дворике:

45.

Нынешний облик, впрочем, он принял в 1966 году, о чём говорит бетонная облицовка:

46.

В ХХ веке к зороастризму оказались лояльны буквально все правители Ирана - Пехлевиды радостно играли в "истинных арийцев", аятоллы же хоть и не говорили вслух, но понимали, что шиитский ислам больше средство, в то время как цель - величие древней нации. Исламская республика весьма благосклонна к зороастрийцам как к адептам коренной религии Ирана. Ныне гебров в Иране около 20 тысяч человек, но мне доводилось слышать, что недовольная курсом аятолл образованная молодёжь сейчас массово (но неофициально) возвращение в учение Заратуштры.

47.

Не вдаваясь в космогонию и философию, зороастризм выглядит религией очень разумной. Главная заповедь его - "счастлив тот, кто желает счастья другим". В зороастризме нет целибата, монашества, постов и пищевых ограничений, статус женщины выше, чем в большинстве авраамических религий, и даже собака тут не пёс смердящий, но друг человека, самое уважаемое из животных. В то же время подобно 5 мусульманским намазам у зороастрийцев есть 5 ежедневных гахи (молитв), но может быть, сама эта система уходит в какие-то древние культы, коими вдохновлялись и Зороастр, и Мухаммед? Единственной, пожалуй, логической ошибкой зороастрийской философии был ритуал погребения: мёртвая плоть - часть "друджа", то есть мира зла, лжи и разрушения, в то время как земля и пламя - часть "аши", мира созидания и правды. Поэтому труп нельзя ни зарывать, ни жечь, и в древности зороастрийцы строили "башни молчания" - подиумы, на которых мёртвую плоть изничтожали грифы. Но в Иране, под давление исламской властей, решить эту проблем помог банальный бетон, ячейки которого стали кладбищами гебров.

Над входом в храм - Фаравахар, "Окрылённое Солнце", в зороастризме символ того же порядка, что в христианстве - крест.

47а.

Внутри оказался маленький уютный зал с рядами стульев, более всего похожий на зал синагоги:

48.

А сидевший в уголке белоснежный жрец, которого в ином месте я бы принял за врача или повара, поздоровался со мной на хорошем английском и попросил разуться.

49.

Моё присутствие его нисколько не смущало, как и то, что я направо и налево снимал. Сами храмы для зороастрийцев не святыня, а лишь её оболочка, не более важная для души, чем одежда на теле святого. Зороастрийцев не случайно называли огнепоклонниками - олицетворением аши, божественной мудрости Ахуры-Мазды, для них был солнечный свет, и огонь как тот кусочек света, что может удержать человек. Именно священной огонь, непрерывно горящий веками, и служит зороастрийской святыней, и многие огни парсы унесли в Индию из разрушенных храмов Ирана. Где-то, впрочем, место огня занимает вода - например, в знаменитом храме Чак-Чак около Йезда. Зороастрийские мобеды - это даже не столько жрецы, сколько хранители огня, не дающие ему угаснуть из поколения в поколение. Потому-то и открыт храм в любое время, что никогда не бывает пуст, и сидел мобед не где-нибудь, а напротив алтарной двери:

50.

Он открыл мне эту дверь и разрешил сфотографировать внутрь, но попросил ни в коем случае не переступать порог. За дверью клубился ароматный дымок и с громкими шипением, без заметного пламени, тлел факел из древесного угля. Это внезапное прикосновение к древней религии посреди грязного мегаполиса стало одним из сильнейших впечатлений Тегерана. И было бы очень впечатляюще через пару поколений вновь увидеть Иран зороастрийской страной...

50а.

От храма огня и армянской церкви пять минут пешком до российского посольства, как и от "Эльбурса" с другой стороны. И хотя русский след мелькает практически во всех постах этой серии, кроме разве что метрополитеновского, в следующей части покажу прицельно Русский Тегеран.

ИРАН-2019

Обзор поездки (в основном Азербайджан) и оглавление.

Русская Персия. Наследие России в Иране.

Современный Иран. Впечатления и детали.

Современный Иран. Исламская республика и её обитатели.

Современный Иран. Транспорт.

Гилян

Общий колорит Гиляна.

Решт. Столица Гиляна.

Энзели. Северный порт Ирана.

Руд-хан. Горная крепость.

Масуле. Деревня для селфи.

Музей сельского наследия Гиляна.

К югу от Эльбурса

Энзели-Тегеранское шоссе и дорога в Сари.

Казвин. Новый город и Кантур.

Казвин. Старый город

Мазендеран и Голестан

Сари.

Бендер-Туркмен и остров Ашур-ада.

Горган, бывший Астрабад.

Туркменская степь. Гумбади-Кавус и Халед-Наби.

Тегеран

Башня Свободы, панорамы, терминалы и общий колорит.

Тегеранский метрополитен.

Большой базар, где убили Грибоедова.

Национальный сад, персидские казаки и наследие Николая Маркова.

Дома и улицы.

Русский Тегеран. Посольства, церкви, кладбища.

Революционный Тегеран. Тюрьма Каср, Американское посольство, музей Священной обороны.

Саадабад и ущелье Дарбанд.

no subject

Ещё вспомнил, что во времена Рембрандта еврейский квартал был чуть ли не самым бедным районом Амстердама. Да и в Антверпене уже на рубеже 19-20 веков евреи были в основном бедными. Так что стереотип о бедном еврее тоже существовал.

Думаю, что евреи были хорошо (диспропорционально) представлены в банковском деле и финансах, но вряд ли это значило, что евреи в целом (в среднем) были заметно богаче остального населения. Наверняка на эту тему есть исследования, но я их не читал.

no subject

Вообще, я иногда задумываюсь, сколь иначе могла бы сложиться судьба всякой евгеники и расистских теорий, если бы один неадекват не додумался записать в худшую породу человечества как раз-таки весьма перспективную по генетическому материалу этногруппу. Впрочем, оно, наверное, к лучшему, что человечество осталось с такой породой, какая есть, но с навечно проклятой идеей этносегрегации.

no subject

Вообще все это да, с одной стороны очень controversial и в "нехороших руках" может вывести на скользкую дорожку, с другой - закрывать глаза на биологическую природу человека (не только к IQ относится) тоже как-то неправильно.

no subject

Впрочем, тренд самых последних лет как бы не в том, что вместо сознательного диалога "Группа X, к которой я отношусь, отличается вот этим и этим, а со стороны Y проблема вот в чём", но орать на эмоциях "От того, что я X, вообще ничего не следует, свиньи все, кто об этом говорит, а вот все Y - они...". MeToo как яркий пример, при том, что поднят он вокруг совершенно реальной проблемы.

no subject

Тоже чепуха. Среди "ашкеназов" я знавал таких кадров, что Иванушка Дурачок по сравнению с ними - Михайло Ломоносов ;-)

Тем более, что традиционно у самих "ашкеназов" именно "сефарды" считались самыми продвинутыми в плане интеллекта.

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject