Entry tags:

Нерчинск. Часть 1: жестокое сердце Даурии

В нашей литературоцентричной стране название "Нерчинск" известно совсем не по размеру и удалённости этого маленького городка (14 тыс. жителей) в Забайкальском крае в 320 километрах восточнее Читы. Однако для жителей царской России это слово звучало примерно как для советских людей "Магадан" - нечто безмерно далёкое, безмерно богатое и безмерно враждебное. Золото и каторга - вот те образы, что перекочевали в ХХ веке с Аргуни и Шилки на Колыму. Расцвет Нерчинска давно позади - и всё же, особенно по контрасту с показанным в прошлых частях соседом-Сретенском, это удивительно живой городок с ухоженными фасадами, первоклассным музеем, бодрыми жителями и амбициями не просто культурной столицы Забайкалья, а центра "культурного кода" гуранов. Во всех аспектах - от былых побед до блатных понятий.

Я расскажу о Нерчинске в 3 частях, 2 из которых будут посвящены его важнейшим достопримечательностям. Но сначала - история, пейзаж, атмосфера.

Русская экспансия "встречь Солнцу", начавшаяся от Урала в конце 16 века, прошла Сибирь до рассветных морей навылет. Землепроходцы, сами в основном с Севера, в тайге ориентировались немногим хуже её коренных жителей, но на тысячи лет превосходили их в военном мастерстве. Куда труднее дело шло на юге, по краешку Великой Степи: местные кочевники, потомки грозных монголов и чжурчжэней, поначалу были настроены вполне благожелательно к пришельцам, но после первых же попыток обложить "туземцев" ясаком казаки нашли здесь грозного врага. И если в 1631 году на Ангаре был заложен Братский острог, то в 1653 на Шилке - Нелюдский. "Братскими людьми" казаки называли прибайкальских бурят, "нелюдью" - тунгусов, так же известных как мурчены или конные эвенки. Схожие с орочонами (таёжными эвенками) по языку и духовной культуре, это были самые настоящие степняки, да при том - особенно воинственные и жестокие. В Даурию (историю которой я подробно рассказывал здесь) русские попадали не столько с запада в обход Байкала, сколько из Якутска через Становой хребет, за которым в начале 1650-х годов было учреждено Даурское воеводство, первым центром которого стала казачья флотилия, ходившая туда-сюда по Амуру. В Даурию даже был назначен воевода - властный Афанасий Пашков, путь которого сюда из Енисейска отмечали кровавые следы: первый ссыльный в Забайкалье отправился ещё до его присоединения. Конечно же, то был мятежный протопоп Аввакум Петров (см. Пустозерск), которого Пашков должен был не убить, но уморить любым доступным способом. Кто кого мучил в итоге - Петров Пашкова или Пашков Петрова, - последний задавался вопросом в своём "Житии..." сам: многие казаки внимали проповедям Аввакума, а потому весь путь на восток сопровождался казнями раскольников. Шёл Пашков не спеша, проводя детальную разведку, закладывая новые остроги (первым был Балаганск на Ангаре), и вот в 1653 году сотник Пётр Бекетов перевалил из долины Селенги в верховья Шилки, а в 1654 десятник Максим Уразов заложил Нелюдский острог напротив устья Нерчи. Видимо узнав, как их называют пришлые, тунгусы во главе с князем Гантимуром сожгли тот острожек уже в 1657 году. При восстановлении год спустя казаки учли ошибки - новый острог был назван Верхним Шилским (а с 1659 - Нерчинским) и поставлен уже севернее Шилки на берегу Нерчи. Двумя годами ранее империя Цин обзавелась речным флотом и выбила казаков с Амура, и не успевший туда Пашков поставил воеводскую избу в Нерчинске.

2а.

В последующие 30 лет Даурия оставалась спорной землёй - Россия удерживала Забайкалья и претендовала на Приамурье, Китай - наоборот. Однако огромная армия Цин проигрывала казачьим отрядам в мобильности, и если на Амуре всё сводилось к разовым экспедициям, то на Шилку маньчжуры и вовсе не доходили. Тем более тунгусы были к ним враждебны так же, как и к казакам, и даже Гантимур во главе 40 кочевых родов явился в 1667 году с ясаком под стены Нерчинска. В 1685 он вместе с сыном Катаном крестился - новоиспечённые князья Пётр Гантимуров и Павел Катанаев сделались первыми дворянами Забайкалья. Ещё важнее стало то, что в междуречье Шилки и Аргуни в 1669 году были найдены богатейшие запасы серебра, золота и свинца, которых мучительно не хватало тогдашней России. Здешние степи были вполне плодородны, а под стенами острога всё чаще появлялись китайские купцы... Судьбоносными для Забайкалья стали 1680-е годы, когда на Амуре держал оборону Албазин, а в Пекине русские послы вели долгие переговоры с богдо-ханом. Их итогом стала встреча двух делегаций в поле у Нерчинска в августе 1689 года - русскую сторону возглавлял петровский дипломат и местный воевода Фёдор Головнин, китайскую - министр, прежде визирь Сонготу. Посредниками и переводчиками выступили прибывшие с китайцами иезуиты - португалец Фома Перейра и француз Жан-Фрасуа Жербильон, которым русские подарки явно понравились больше китайских. За Шилкой стояло Цинское войско, направившее на острог целую батарею пушек, а на сопках за городом маневрировал небольшой русский отряд, изображая многочисленные подкрепления, прибывающие день ото дня. Сказывалось и то, что слово "китайцы" в данном случае условно: Цин была маньчжурской империей, Срединная страна - её стоящей на коленях колонией, и ханьцам вход в Маньчжурию был закрыт. Иными словами, заселить Даурию некем, война подтачивает трон, а через Россию можно торговать с Западом - нашёптывали иезуиты китайским послам, поглаживая халаты и шапки из русского меха. 27 августа 1689 года, после месяца противостояния, интриг и взаимоузнавания Головин и Сонготу создали настоящий шедевр дипломатического искусства - Нерчинский договор, который и 300 лет спустя обе страны считают своей победой. Россия уступила Приамурье (которое всё равно взяла в 19 веке), но сохранила Забайкалье с его рудами, проведя новую границу по Аргуни и Становому хребту с соединением по речке Горбице - первому притоку собственно Амура.

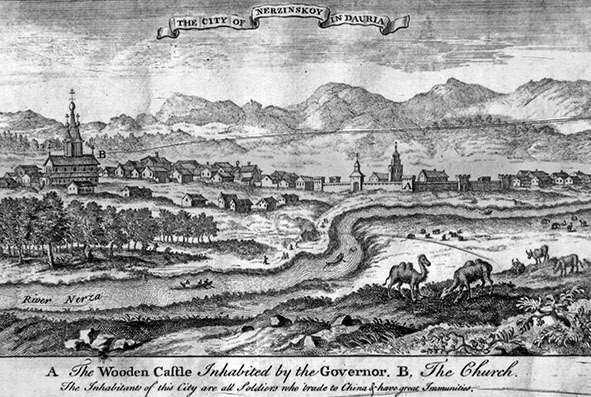

2б.

Нерчинск в том же 1689 году получил статус города, а на месте острога было выстроена мощная регулярная крепость, в 1760-е годы реконструированная по бастионном схеме. Но от реконструкции до реконструкции крепость ветшала - тут было не с кем воевать. Зато мирная жизнь бурлила: в Китай ходили торговые караваны за чаем и шёлком, а на реках один за другим строились рудники и заводы, продукция которых уходила на Монетный двор в Петербург. Рабочих рук в далёком краю не хватало, а потому с 1739 года наводить ужас на русских людей начал прото-Дальстрой - Нерчинская каторга, в 19 веке пережившая сами рудники. Разведку ресурсов с 1753 года вела Нерчинская секретная экспедиция отставного адмирала Фёдора Соймонова, с подачи которого в 1755-65 годах действовала Нерчинская навигационная школа, готовившая не столько морских штурманов, сколько сухопутных геодезистов и картографов. К 1787 году всё это сложилось в даже не казённый, а кабинетский (принадлежавший напрямую императору) Нерчинский горный округ. Вот так выглядело его управление, не уцелевшее до наших дней:

2в.

Рудники, однако, располагались за сотни вёрст от собственно Нерчинска, и "нерчинскими" были лишь потому, что город оставался центром Даурии в разных её ипостасях: воеводства, уезда гигантской Сибирской губернии (с 1708), Иркутской провинции (с 1764), собственно Нерчинской области (1783) из нескольких уездов, опять уезда Иркутской губернии (1805)...

2.

...вот только к нынешнему городу всё это не имеет почти никакого отношения! За 120 лет Нерчинск разросся и разбогател, врагов у его околиц не помнили даже прадеды, а вот регулярные наводнения раз за разом наносили убытки купцам. В 1812 году город был основана заново в 7 верстах выше по течению Нерчи, а на прежнем месте осталось лишь небольшое село Михайловка, до сих пор известное как Старый город. Ныне это заречная часть ПГТ Приисковый (1,3 тыс. жителей), разросшегося с 1897 года у одноимённой станции Транссиба:

3.

О великом прошлом напоминал Троицкий собор (1712-20), да и тот снесли при Советах:

3а.

Мы же приехали в Нерчинск со стороны Сретенска, и пол-дороги нас подвозили полицейские на УАЗике, а ещё пол-дороги - полубандиты: здоровяк Соёл из Агинского с парой сыновей, как и многие тамошние буряты, в июне ездит по всему Забайкалью копать целебный корень солодку и продавать в Китай. Десяток историй, что травил нам Соёл всю дорогу, неизменно заканчивался тем, как они кого-то хлопнули. Когда же из-за высокой длинной сопки показался Нерчинск - буряты вышли покурить, а мы с Петром - пофоткать. Прямая дорога спускается в нынешний центр:

4.

Но Соёл взял правее, к северной (верхней по течению Нерчи) окраине - отсюда вдоль реки километров 30 до трассы "Амур", а поперёк через мост ведёт региональная дорога через Шилку и Могойтуй на Агинское.

5.

Перекрёсток, главные ворота старинного города, окружён промзоной:

6.

В которой мой взгляд привлекло странное здание, похожее на японские казармы Сахалина - уж не от интервентов ли это привет?

7.

Здесь мы увидели заросшую, но блестящую накатом железную дорогу, вдоль которой и будем идти почти весь сегодняшний пост.

8.

Чёрным для Нерчинска стал 1851 году, когда Удинский и Нерчинский уезды были выделены из Иркутской губернии в отдельную Забайкальскую область, разбитую на уезды помельче. Спор двух старых центров Забайкалья - Нерчинска и Верхнеудинска (Улан-Удэ) генерал-губернатор Николай Муравьёв решил по-своему, сделав губернским городом расположенную между ними Читу. Местная интеллигенция с таким положением дел до сих пор не смирилась, да и к началу ХХ века размер двух городов (11 тыс. там и 6,5 тыс. здесь) был сравним. Окончательно точки над i расставило строительство Транссиба и особенно КВЖД: Нерчинск перестал быть воротами в Китай, а в качестве ворот Дальнего Востока расцвёл соседний Сретенск с его конечной станцией и портом. Как Томск или Благовещенск, Нерчинск остался остался в стороне от магистрали, в проект которой изначально закладывалась ветка к городу. Но хотя было в той ветке всего 9 километров, она ничего не спасла - к 1913 году в Чите жило 77 тыс. человек, в Нерчинске - 14 тыс., и на этом уровне (с пиком в 17 тыс. в 1992-м) его население держится вот уже сотню лет.

9.

По Транссибу в Нерчинск попадают через Шилку или Холбон - Приисковая вроде и ближе, но рейсовых автобусов туда не ходит, а такси добавляет 600 рублей к цене билета. Станция Нерчинск находится на северной окраине города, и пассажирского движения тут нет давно (а вот грохот товарняка мы разок слышали), но деревянный вокзал пока не разрушен:

9а.

Рядом уцелела пара путейских домов на фоне одинокого микрорайона:

10.

А заросшая колея - самый красивый путь к центру:

11.

Крупные улицы она пересекает мостами:

12.

Понемногу приближаясь к берегу Нерчи:

13.

Здесь стоит памятник Петру Бекетову, очень странно выглядящий в профиль. Первоначально, в 1978 году, его поставили у вокзала, а в 2016 перенесли к другим давно заколоченным воротам - бывшей пароходной пристани:

13а.

Пароходы сюда ходили попроще, чем из Сретенска вниз по реке - маленькие плоскодонки с боковыми колёсами:

14а.

Сама Нерча по расходу воды примерно с Москву-реку, но течёт с Яблонового хребта без малого 600 километров:

14.

Как и у Сретенска, у Нерчинска чрезвычайно живописный задний план лесостепных гор:

15.

А его доминанта - Шивкинские Столбы за Шилкой:

16.

Центр Нерчинска - там, где железная дорога и параллельная ей улица Ярославского образуют набережную. Уездный город встречает красными корпусом Нерчинской винной монополии (1903). Казённые склады горячительных напитков - в старых городах Сибири целый жанр:

17.

В советское время тут был ликеро-водочный завод, теперь в заброшенных цехах по старой памяти кучкуются пивнушки:

18.

Судя по всему, именно здесь произошёл знаменитый анекдот про ОН - в административном корпусе винных складов в Гражданскую войну был штаб Красной Армии:

19.

Пока у берега не наросли деревья, через Нерчу открывался вот такой вид. Что удивительно, почти все постройки в этом кадре сохранились - кроме арки Цесаревича (она же Восточные ворота) на той самой дороге с кадра №4.

19а.

За ЛВЗ железная дорога проходит по задворкам главной площади. С путей виден десяток старинных каменных и деревянных лавок, состояние которых варьируется от идеального до "зачем сносить, когда само вот-вот развалится?":

20.

Все они жмутся к Гостиному двору:

20а.

Построенный в 1840 году, особенно феерично он смотрелся поначалу - натурально, кусочек Петербурга среди диких степей Забайкалья, просторами которых сюда шёл торговать тунгус с пушниной или китаец на груженых чаем верблюдах:

21а.

Теперь Гостиный двор - главная нерчинская заброшка, и его не то что мрачный, а откровенно жуткий вид констрастирует с опрятностью площади Борцов Революции:

21.

Сами борцы покоятся под обелиском (1960) напротив. Здесь в 1920 году перезахоронили 137 арестантов нерчинской тюрьмы, расстрелянных белыми в Кирпичной балке. И до самого недавнего времени мало кто задумывался о том, что из них лишь 33 человека были политзаключёныне, а остальные 104 - обычные уголовники, среди которых был даже один педофил. Впрочем, связана такая неизбирательность была скорее всего только с тем, что различить найденные в траншеях останки было уже невозможно...

22.

Кадр выше снят с Советской, прежде Большой улицы, ограничивающей площадь параллельно железной дороге. За Советскую в этом посте заходить не будем, тем более там всё равно стадион, а куда интереснее застройка улиц перпендикулярных. Руины ЛВЗ плавно переходят во дворы улицы Достовалова:

23.

Которую открывает Общественное собрание (1865), ныне городской ДК:

24.

На углу, за Советской, высится фасад Даурского Версаля - дворца золотопромышленников Бутиных (1864-74), которому будет посвящена вторая часть. Но в те времена, когда сибирскими рудниками нельзя было управлять из Лондона, хозяева такого дворца просто не могли не поделиться богатствами со своим городом. Напротив своего дома Михаил Бутин построил удивительную в краю казаков и каторжников музыкальную школу (1872), через пару лет ставшую Нерчинским отделением Русского музыкального общества:

25.

Зайдя же по Советской за угол, можно увидеть бывшую Городскую думу, занимавшую, судя по размеру здания, буквально один кабинет - нижний этаж построен в 1860-х, верхний - в 1886, а помещались здесь так же библиотека (де-факто собралась с 1820-х), первый в Забайкалье музей (ныне заполнивший дворец Бутина) и аптека, где в 1895-97 годах работал Миней Губельман, более известный под партийной кличкой Емельян Ярославский. Возникла она потому, что этого читинского еврея судьба покидала по всей стране, и первым его успехом в деле революции стала стачка текстильщиков в Ярославле. Ещё он успел посидеть на каторге в Горном Зерентуе, возглавить совдеп в Якутске, а после победы социализма преуспел как редактор коммунистических журналов и "красный поп", то есть проповедник атеизма. Как один из самых громких почитателей Сталина он благополучно пережил 1937 год, и даже более того - его смерть от рака в 1943 стала одним из поводов к "делу врачей" спустя десятилетие.

26.

Но вернёмся на улицу Достовалова - на ней примечательны ещё пара памятников. Семён Достовалов из Бянкино - герой Великой Отечественной, воевавший за Крым и погибший в 1944-м в Польше. Он увековечен за Советской, напротив фасада Бутинского дворца. Пошленький ангелок на фоне симпатичной дощатой надписи "Нерчинск" сидит перед ДК. С одной точки их не увидеть, но ещё более пошлые слова "какая эпоха, такие и памятники" тут даже мне приходят на ум:

27.

Другую сторону площади образует улица Шилова с советскими стелами напротив универмага Колобовниковых (1903):

28.

Видимо - в напоминание о том, что в войну его занимал эвакогоспиталь.

29.

Рядом был магазин еврея Духая "Славянский", с которым я сразу отождествил вывеску с ятями. На самом деле она была сделана в 1998 году для киносъёмок:

29а.

Ближе к Советской - дом купцов Назара и Евграфа Верхотуровых (1812-24; по другой версии - 1844) внезапный в Сибири особнячок с мезонином, которому стоять бы в Замоскворечье, а не среди вот этого всего...

30.

Позже им владел купец-грек Михаил Капараки, основатель Борщёвского винокуренного завода (1865) и зять Бутиных. В 1868-1903 годах особняк занимало основанное ими же Софийское женское училище (с 1872 - прогимназия), а в 1906-08 - реальное училище. Во дворе сохранился колоритный погреб:

31.

Кадр выше снят с Советской улицы. Когда она была Большой, с той стороны площади почти всю её занимали владения Бутиных, а с этой - частные дома купцов:

31а.

Некоторые из них даже сохранились:

32.

Причём иногда - целиком:

33.

Но главное сокровище этой части улицы - заброшенная гостиница "Даурия" (1828), примечательная не столько тем, что в 1890 году в ней останавливался Чехов, сколько тем, что в его времена она уже была старой.

34.

Теперь вернёмся на железную дорогу. На углу площади - платформа "8 километр", прилегающая к Кварталу Колобовниковых: если на площадь выходил магазин, то на реку - деревянный дом этих купцов из Нижнего Новгорода:

35.

Деревянные дома тянутся и дальше по улице Ярославского, но о происхождении их я ничего не нашёл:

36.

37.

38.

А за заброшенным каменным домом...

39.

....мы свернули во двор, над которым нависает монументальный амбар. Здесь находится гостиница "На берегу Нерчи", в которой и остановились мы по совету

40.

Железная дорога тянется дальше, удаляясь от Нерчи и обходя Старый город - Приисковый стоит на другом берегу:

41.

Так что снова переместимся на Советскую - её конец (по нумерации - начало) представляет собой самый целостный уголок деревянного Нерчинска:

42.

А по совместительству - Еврейский квартал: как и во многих городах Сибири, где ссыльные евреи образовали по сути Вторую Черту оседлости, в Нерчинске по переписи 1897 года это был народ №2, 8% населения. К числу важнейших еврейских центров Сибири Нерчинск не относился, но всё же, как можно понять из прошлой части, именно здешние купцы преуспели в соседнем Сретенске, вовремя кинувшись в тамошний бум. Дом со "звёздами Давида" я принял за синагогу:

43.

Но это оказалась усадьба Гольдбергов, попавших сюда из Польши, вероятно, после восстания, и державших деревянную лавку за Гостиным двором, от которой ещё остался чёрный кубический сруб с кадра №20. А настоящая синагога, вернее Еврейская изба-молельня (1875) стоит по соседству - при Советах тут была поликлиника, а теперь жилой дом:

44.

Дома с фронтончиками, наподобие Гольдберговского, мне запомнились "лицом" деревянного Нерчинска:

45.

45а.

46а.

Хотя вообще разнообразие форм тут большое:

46.

Тем более в уездном городе хватало и деревянных общественных зданий. Например, Михайловское приходское училище (1896-97), денег на которое прислал аж из Москвы родич жены Михаила Бутина Софии купец Михаил Зензинов:

47.

Неизменны лишь наличники с резьбой и каменные подклеты:

48.

Наличники тут, как и во многих старых городах Сибири - главное украшение непарадных улиц:

49а.

Хотя в целом, я бы сказал, резьба в Нерчинске поскромнее, чем в Сретенске.

49.

Но, особенно по контрасту со Сретенском, Нерчинск - город очень ЖИВОЙ. Да, население его тоже уменьшается, асфальт - роскошь нескольких улиц, работы нет, Гостиный двор заброшен, а в кафешки стрёмно заходить. Но здесь совершенно не ощущается упадка, скорее какое-то особое упрямство: "ну раз вы Читу областным центром сделали, а потом страну развалили - я пойду дальше один!". Нерчинск выглядит обжитым и незыблемым, с крепкой памятью о былом расцвете и желанием быть большим, чем заурядный райцентр. Сюда можно приехать без путеводителя и подготовки - инфостенды (самые интересные из которых я оставлю до следующей части) заменяют хорошего гида.

50.

В Нерчинске чувствуется, что здесь живут старожилы-гураны, у каждого из которых в роду есть казак, эвенк или ссыльный, и за этой обжитостью видна твёрдая, иногда даже тяжёлая рука. Здесь есть ощущение не временщичества, а строгого внутреннего порядка, где всему своё время и место. Вот, даже на домах висят значки, у кого какой хранится инструмент на случай наводнения или пожара...

50а.

Но если от этих строк у вас возникло желание бросить всё и сорваться в Нерчинск - вынужден категорически отговорить! Нерчинск - и эпицентр мрачного забайкальского уклада жизни, бесконечных жестоких "понятий", на которых и держится здешний порядок. Так именно местная исправительная колония №1 - рассадник печально известной субкультуры АУЕ (организация, запрещённая в России), впервые проявившей себя в 2011 году в Приисковом. Задержав тогда банду грабителей, оперативники обнаружили, что вся она состояла из ранее несудимых подростков, которые под патронажем местных арестантов устроили в своей школе "общак", который собирали "смотрящие" по классам.

51.

Нерчане запомнились мне людьми тяжёлыми в общении, молчаливыми и не склонными идти на контакт с чужаком. Разговаривал с местными почти исключительно Пётр - его речь, по сравнению с моей, более уверенная и бодрая, и как я позже убеждался, единственный способ общения в Забайкалье именно такой - "на расслабоне", с долей юмора, и равно далеко от агрессии или страха. Боящегося здесь будут дожимать, наглого - обламывать, а мямлю просто не увидят в упор. Условно, на "Подскажите, пожалуйста, тут такой вопрос - как бы нам в Холбон уехать?" ответом скорее всего будет "На такси", а на "Здоров! Как у вас в Холбон попадают?" - объяснение, где остановка маршруток. Первыми с нами заводили разговор разве что дети, да как-то подросток старшешкольного возраста поинтересовался, сколько стоит мой фотоаппарат. Я тогда подумал, что это может быть интуитивная, но явная проверка на прочность: начнёт чужак понтоваться или же испугается, что это начало грабежа? Я спокойно ответил, что фотик это недорогой, и к тому же б/ушный, в работе уже несколько лет, и продавать такой кому-то я бы не стал, так как он на последнем издыхании, да и самому нужнее. То же самое АУЕ местные считают мифом столичной прессы: это просто те законы, по которым строится их жизнь.

52.

В принципе, такое описание верно для всего старого Забайкалья. Но в других местах всё это переплетено с нищетой и неустроенностью, а потому кажется их следствием. В Нерчинске же это выглядит как такой колорит, особый суровый уклад старожильческого города, лежащего незыблемой глыбой в бурной реке времён.

52а.

В следующей части покажу Дворец Бутина и верхнюю половину центра.

ДАУРИЯ-2021

Обзор поездки и оглавление.

Албазино. С чего всё начиналось.

Амурская железная дорога

Свободный. Центр.

Свободный. Окраины и окрестности.

Белогорск - Магдагачи.

Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.

Бамовская - Куэнга.

Забайкалье.

Сретенск. Станция и путь к ней.

Сретенск. Город.

Нерчинск. Сердце Даурии.

Нерчинск. Бутинский дворец.

Нерчинск. Окрестности.

По диким степям Забайкалья. Гураны и золотари.

Нерчинский Завод и история рудников.

Горный Зерентуй и Нерчинская каторга.

Кондуй и Борзя.

Краснокаменск.

...и несколько постов о Чите.

Агинский Бурятский округ

Агинское.

Агинский дацан.

Алханай.

Цугольский дацан.

Делюн-Болдок.

no subject

no subject

А вообще дворянские титулы (и даже княжеский для Гантимуровых) для крестившейся местной знати – прямо что-то креольско-латиноамериканское. Но Россия и этим показала свою силу.

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

Красиво, но мрачно и неухоженно

no subject

no subject

Действительно, возникло желание когда-нибудь побывать там. Хотя, наверное, зря — человек я в общении мягкий, местные меня точно бы в "мямли" записали.

А за счёт чего гордок такой живой? Какой там, выражаясь по-марксистски, экономический базис?

no subject

Креативно и отражает жизненный опыт.

Илья, вы 12 и 13 фото местами попутали, поправьте.

no subject

Так что свою нишу общения найти можно

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

Но он про современный Хабаровский край в конце 19 в.

no subject

no subject

Царь Никита и 40(сорок)))) дочерей

no subject

no subject

С детства был в курсе, что "Шилка и Нерчинск не страшны теперь", но как-то не задумывался, что они собой представляют

no subject

no subject

no subject

Ожидал раза в 2, при этом о экономике региона особо ничего нет ...

no subject

Тут же еще возрастной фактор...

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

И выглядит вокзал нормально, и сохранил аутентичный окрас, и даже резьба в порядке. А все почему? Потому что он снят с баланса РЖД и на него сейчас не распространяются корпоративные стандарты. И лживые бредни о том, что "дерево давно сгнило и еле держится", тоже на него не распространяются. Равно как и на путейские дома.

no subject

Это не дореволюционная. Когда я был тут в 2007-м, она висела уже, но местные жители говорили, что её вешали для какого-то кино в середине 1990-х.

заброшенная гостиница "Даурия" (1828), примечательная не столько тем, что в 1890 году в ней останавливался Чехов, сколько тем, что в его времена она уже была старой

Уже забросили? В 2007-м она была ещё действующей. Но не было номеров, нам пришлось ночевать в другом месте.

no subject

no subject

no subject