Комиокруг. Земля коми-пермяков.

Dec. 6th, 2018 05:11 pm

Коми-Пермяцкий автономный округ первым выбыл из субъектов федерации - в 2005 году его включили в Пермскую область, назвав получившееся Пермский край. На самом деле он и до реформы частично подчинялся Перми, и сейчас без слова "автономный" в названии существует как особая административная единица региона. Упразднили его по причине крайней бедности и полной экономической несамостоятельности, но вместе с тем из десятка автономных округов России КПАО был самым национальным: коми-пермяки тут составляют более 60% населения, чем даже соседи-коми в своей республике похвастаться не могут. И показанная в прошлой части старопромышленная Пожва - хоть и самый интересный посёлок Комиокруга (как называют его в обиходе), но принадлежность к нему выдаёт лишь глушью и бедностью.

Поэтому сегодня напишу про историю и общий колорит Комиокруга, исторической Перми Великой вне Чердыни, чередуя кадры из деревень у дороги Пожва-Кудымкар и из кудымкарского краеведческого музея.

Итак, после затянувшегося ожидания в Пожве меня подхватили на своей машине двое ребят интеллигентного вида. Один из них даже не забыл ЖЖ, почитывал топ, но меня в нём ни разу не видел (что неправда!). Следующей моей целью после Пожвы был Майкор - посёлок почти того же размера (3 тыс. жителей), но куда более оживлённый: тут даже население растёт! Может быть, дело в том, что Пожва лишилась своего завода в 2014 году, а Майкор - ещё в 1954, с заполнением Камского водохранилища.

2а.

И вот теперь пожевляне скорбят по потере и учатся жить как просто село, а майкорцы научились этому очень давно. Как деревня Турманская Майкор известен с 1579 года, нынешнее название получил спустя сотню лет, а завод здесь основал всё тот же Всеволод Всеволожский (см. прошлую часть) в 1811 году. Как я понимаю, в Пожве он решил сосредоточиться на хай-теке типа паровых машин, а сюда вывел грубое литьё - так что пусть не удивляет якорь на берегу мелкой Иньвы, он просто был здесь главным изделием:

2.

В центре Майкора - пара церквей, стоящих паровозиком. Обе Богоявленские, и одна строилась на замену другой. Слева видна деревянная старая церковь, уделанная до состояния барака, справа - недостроенная новая. Её пафосно заложили в 1911 году, с проектом из Лейпцига и кирпичом из Екатеринбурга, да бросили в 1917-м примерно в том виде, в каком она стоит теперь:

3.

Вот так эта пара выглядела при жизни, и ампирным храмом своей эпохи Богоявленская церковь подражала так, что и на деревянную была не очень-то похожа:

3а.

Но главная достопримечательность нынешнего Майкора с дороги не видна: несколько лет назад учитель из Соликамска Евгений Смертин бросил работу да уехал сюда, на Майкорское городище у Камы, строить этнопарк "Страна Вису". Парк уже не первый год действует, и по уму мне следовало списаться с хозяевами ещё до поездки: уверен, что даже не взирая на отсутствие у меня "Инстаграмма", они бы наверняка довезли гостя-блоггера в Майкор из Пожвы. Но вместо этого я потерял 2,5 часа, ловя машину, и зайти сюда теперь уже никак не успевал.

Что такое Вису, я рассказывал ещё в Пянтеге близ Чердыни - так этот край, скорее всего от реки Вишеры, называли в 10-11 веках в арабских хрониках. Тогда Пермь Великая была дальней колонией Волжской Булгарии, где мусульманские купцы покупали у пермян меха, расплачиваясь порой серебром из высоких цивилизаций вроде Ирана или Византии. Чердынью ("устьем притока") называлось ядро этой земли, место торга, а с ним - власти князей и жрецов. Тогда это не город был, а скорее центральная область у слияния Камы, Колвы и Вишеры. Остальная же Пермь Великая, простиравшаяся далеко на юг по правому берегу Камы, представляла собой угодья, жители которых добывали в парме (тайге) товар, но вместе с тем и пользовались привнесёнными из внешнего мира благами. Тот народ - ещё не коми-пермяки, но их ближайшие предки, археологам теперь известные как родановская культура. Если в названии посёлка есть корни "горт", "кор", "кар" - значит, скорее всего он стоит на родановском городище.

4.

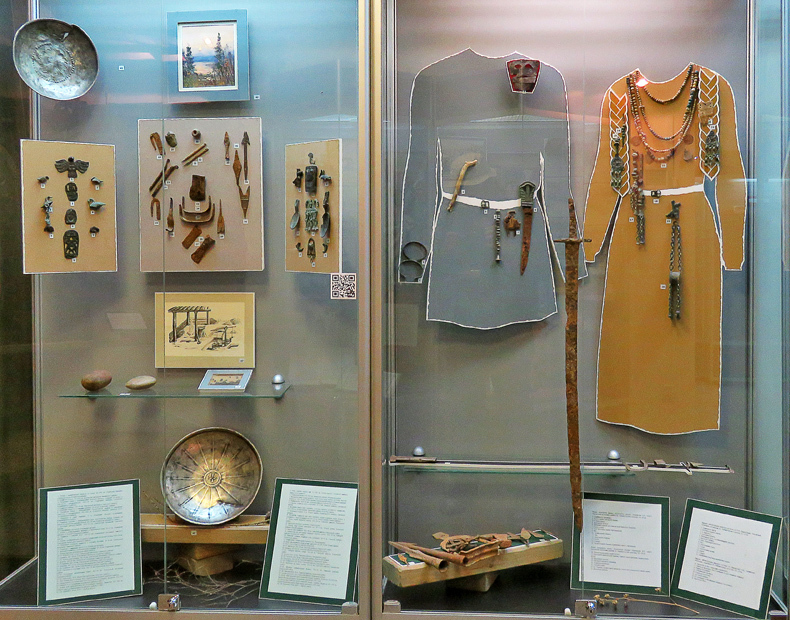

Вот в кудымкарском музее амулеты "звериного стиля" (но коллекция куда беднее, чем в Чердыни), "закамское серебро" (как называли эти древние чаши и кубки в России - накопилось их у пермян и югорцев так много, что ими брали ясак), оружие из бронзы и железа, технологии выплавки которых также занесли сюда булгарские купцы.

5.

Но само собой, и родановцы в этом краю не были первыми. Люди обжили Предуралье около 40 тысяч лет назад, и даже образовали здесь "уральскую расу" белокурых и голубоглазых людей с лёгким налётом монголоидности вроде широких лиц или высоких скул. Эти люди и жили здесь непрерывно все те тысячи лет, а пришлые народы лишь привносили изменения в материальный быт и язык. Ещё до нашей эры от будущих пермян отпали чудь и меря - предки народов от мордвы и марийцев до финнов, по большей частью ассимилированные Залесской Русью. Где-то в 3 веке обособились предки удмуртов, язык которых тоже входит в пермскую ветвь. В 5-9 веках на предуральцев оказали своё влиянием угры, выжитые тюрками из Великой Степи - предки нынешних хантов и манси. Так и возникла общность, которую мусульмане называли Вису, а русские - Пермь. И в чём-то она уже тогда была двойственной: Пермь Малая и Пермь Великая в летописях, вымская и родановская культуры в археологии, зыряне и пермяки в этнографии... Но язык коми по-прежнему един, а у двух предуральских народов - лишь два его разных наречья.

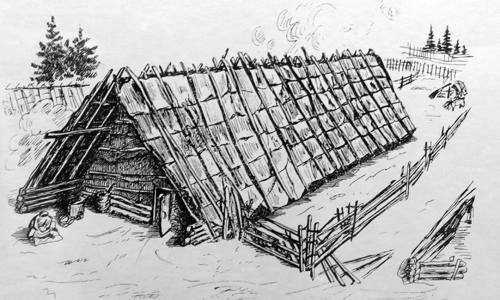

5а.

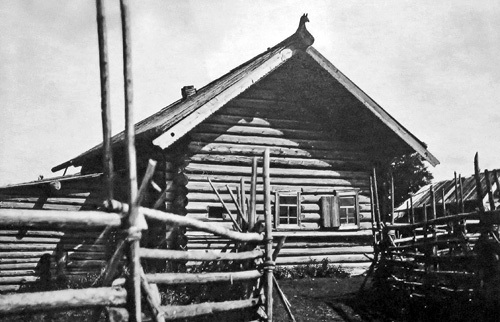

На кадре выше - полубарак-полуземлянка родановской культуры. На кадре ниже - керку, классическая коми-пермяцкая изба. Она похожа на русскую, но меньше и как-то грубее, а главным украшением её не наличники были, а резной охлупень в виде головы. К избе обычно прилагался "чом" - клеть вроде летней кухни, и именно от неё произошло слово "чум": ни один народ, живущий в чумах, не называет их так на своём языке. Три богатые избы коми-пермяков я когда-то показывал в Хохловке - музее деревянного зодчества Прикамья.

6а.

Базовая единица мира коми-пермяков - деревня. Собственно, и нынешний Комиокруг - это земля деревень: Майкор лишился статуса ПГТ в 1999-м, Пожва - в 2002-м, а в Кудымкаре почти каждый помнит деревню, где если не родился сам, то провёл детство у бабушки. Добыча мехов на продажу кончилась в Перми Великой сотни лет назад, и нынешние коми-пермяки - в первую очередь пахари:

6.

Сеяли тут рожь, овёс, ячмень и лён, пасли коров и лошадей, за лето на тропинках пармы успевавших одичать. Сельский быт коми-пермяков явно формировался под русским влиянием. Но в нынешнем Комиокруге, стоит хоть раз поговорить с представителем титульной нации, не покидает то особое чувство "связи с землёй", знакомое по Западной Украине, Молдавии, Литве или Латвии.

Изба со всем инвентарём привезена в музей из деревни Зюльганово недалеко от города:

7.

Коми-пермяцкие народные костюмы, которых тут теперь, само собой, уже не носят. Самые характерные детали - женские кокошники с речными жемчужинами и мужские кушаки с вышитыми орнаментами:

8.

...Тем временем мне пришло время покинуть машину - в большом в селе Купрос примерно на пол-дороги из Пожвы в Кудымкар. С трассы виднелась его главная достопримечательность - деревянная церковь... но буквально на другом конце села. Пожву мы покинули на полчаса раньше автобуса, ехали существенно быстрее него, и в общем я решил, что часок сбегать до церкви и вернуться на трассу в моём распоряжении есть. Пейзаж Купроса разочаровал своей обычностью:

9.

Хоть и стоит село на родановском городище, селились тут с 17 века русские крестьяне. И вместо охлупней на избах Купроса - резные наличники:

9а.

В 1700 году вместе со всей долиной Иньвы Купрос отошёл Строгановым, а в 1790-1860 годах тут даже действовал завод... только не металлургический и не солеваренный, а конный! Строгановы скрещивали импортных лошадей с местными, получив такую странную сущность, как персидско-иньвенская порода. И видимо усадьбой конезавода был каменный дом в центре посёлка, по соседству с даже в этой глуши отреновированной школой:

10.

Напротив - воинский памятник, а за ним обрыв в долину Иньвы, которая и заменяла здесь эту дорогу в лучшие годы Купроса:

11.

Поодаль - ещё один каменный дом и изба с крестами на заборах:

12.

Разумеется, среди бесчисленных пермяцких деревень я выбрал для посещения русскую вовсе не "пальцем в небо". В Купросе есть своя достопримечательность - Никольская церковь (1768), старейший в Пермском крае деревянный храм на своём историческом месте (две более старые церкви ныне стоят в уже упоминавшейся Хохловке). Впрочем, это не так уже минимум на 1/3 - при мне в церкви перекладывалась трапезная, причём даже не из брёвен, а из бруса:

13.

Внутри просматриваются элементы резного убранства:

13а.

А длинный амбар по соседству - не бывшая ли Строгановская конюшя?

14.

На выезде из Купроса, ещё на грунтовке, ведущей к трассе, меня подобрал человек на джипе, оказавшиймя чистокровным коми-пермяком. Внешне от местных русских, впрочем, он ничем не отличался, да и акцент его полностью растворялся в необычном говоре, характерном в Комиокруге для всех - и пермяков, и русских. Однако коми-язык был ему родной, а происходил он из села Ёгва в окрестностях Кудымкара, где есть своя деревянная Алексеевская церковь (1866) и 220 метровая радиомачта. Он конечно советовал мне съездить в Ёгву, но едва ли не больше - в Гайны. Все коми-пермяки, как мне показалась, направляют гостя в Гайны - потому что этот ПГТ стоит на самом севере округа, посреди дикой пармы. И здесь, в долине Иньвы с её полями и пастбищами, нечего ловить и собирать - а вот там зато оооо! "Там дичь, там рыбалка, там грибы-ягоды! Но туда, конечно, не на денёк надо приезжать, а хоть на пару дней, воздухом подышать таёжным!" - подобное о Гайнах мне в те два дня говорили не раз.

15а.

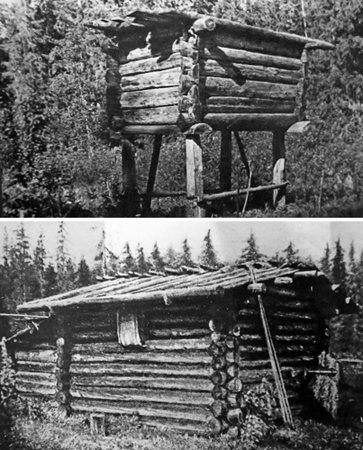

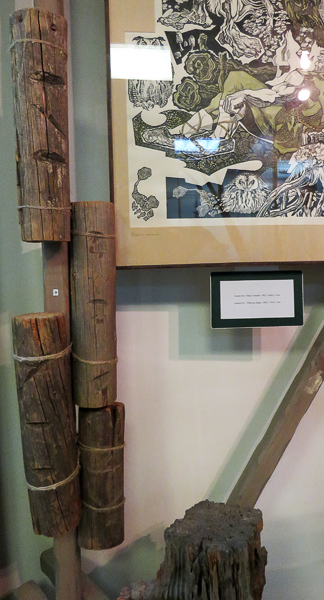

Охота, рыбалка и сбор даров леса в морозным краю скудных почв никуда не делись и под Россией - только уже не белок и бобров тут добывали на продажу, а куропаток и лосей к себе на стол. По тайге ещё стоят охотничьи избушки, где можно переночевать да отогреться, и четвероногие лабазы, которые я привык отождеставлять с ханты-мансийской Югорией. Инвентарь охотника и рыболова:

15.

Вот так коми-пермяцкие охотники выглядели в 19 веке. Для зимней тайги у них была специальная одежда - шабур (справа) и тёплые жилеты-лузаны (слева). Охотники жгут очень медленный костёр из двух тлеющих брёвен, который может без подпитки гореть часами. Это финно-угорское изобретение - в русский язык оно попало из карельского как "нодья", но здесь такое называлось "бипур":

16.

А вот, на деревьях - пасы, пермяцкие и зырянские даже не тамги, а руны. Пас обозначал не столько человека, сколько дружественного к нему духа, и на оружии или лодке сулил удачу, на одежде - здоровье, на доме - счастье, ну а пасы на деревьях оберегали угодья не только от недобросовестных людей.

16а.

Коми-пермяк на джипе ехал в ближайший райцентр Юсьву. Как часто бывает в глухих углах, райцентры тут стоят горой и на фоне окрестных деревень кажутся полноценными городами. Но внешне Юсьва совершенно обычна, и я даже не сделал в ней ни единого кадра. Теоретически, в ней тоже есть пара каменных купеческих домиков, но я увидел только базар да администрацию, в которую приехал коми-пермяк на джипе. Мимо рынка я сразу же направился к таксистам, скучавшим толпой неподалёку. За 500 рублей я договорился съездить туда-обратно в село Архангельское, расположенное севернее, километров за 10 от трассы, а Юсьву уже не вернулся - на обратном пути нам повстречался тот самый автобус на Кудымкар, в 15 часов отправившийся из Пожвы.

17.

Архангельское хоть и с русским названием, а вполне коми-пермяцкое село. Считается, что основал его как починок (хутор) пермяк Карп Тулуков где-то на рубеже 16-17 столетий. К 1620-м годам тут была уже деревня Карпово, а к 19 веку - ярмарка районного масштаба. Название было дано в 1837 году с закладкой церкви, а кирпич для неё местные мужики таскали на плечах от близлежащего городища Дойкар. Но в облике Архангельского опять же ничего национального. Тут есть сельский ДК:

18.

Воинский памятник, список погибших на котором сравним, кажется, с нынешним населением:

19.

А родина-мать всем своим видом напоминает, что для коми-пермяка, как для украинца или литовца, нет ничего более святого, чем своя земля:

19а.

Правильных керку с головами на охлупне мне не попалось и здесь - зато нашёлся роскошный старый амбар с резным оконцем:

20.

20а.

А посреди села - Михайло-Архангельский храм, построенный в 1837-42 годах на деньги Строгановых. Почти точно такой же, как в Купросе - только каменный:

21.

Узор ворот и колокольчик, созывающий на службу, пока не восстановлена звонница:

21а.

Именитая, но давно ставшая безымянной могила на заднем дворе:

22а.

За оградой с изящными башенками:

22.

Но едва ли не интереснее чем сам храм - то дерево за башней на кадре выше. На стволе его висит икона, а под сенью кроны лежит Камень Пери - то ли ледниковый валун, то ли и вовсе космическй метеорит:

23.

Название "Кудымкар" в переводе значит Кудымов город, ну а Кудым-Ош - это богатырь, рождённый медведем и Одноглазой жрицей Пэвсин. После гибеля вождя, сводного отца героя, Кудым сам возглавил пермяцкий народ. Он ездил на гигантском лосе, от вражеских стрел его хранил амулет в виде головы медведя, а любую рану Кудым мог залечить, прижавшись ей к земле. В войнах с врагами, где ему помогал ветер, Кудым взял в жёны мансийскую княжну Костэ, вскоре родившей сына Перя. Впрочем, как у самого Кудыма было два отца - вождь и медведь, так и Пери было две матери - Костэ и Парма, то есть не человек, дух или зверь, сама тайга, из которой он вышел, как античные боги из моря. Перя взял в жёны Зарни-ай - то есть Зарю, дочь Шондэ, капризного Солнца, которое даже со своим мужем Месяцем не умело ужиться. Шондэ, обидевшись на людей, ушла, оставив тьму и стужу, а затем вернулась, принеся засуху и лесные пожары. Перя, однако, не растерялся и подстрелил Солнце из лука, и подобрав его упавший кусок, принёс людям огонь. Врагом Пери был леший Вэрса, а соратником - богатырь Миня, и домом их считалось Эсперово городище напротив нынешнего Соликамска.

В народных преданиях Кудым, Перя и Миня ушли под Камень (то есть Уральские горы) с распространением христианства, и вместе с тем они же были Мининым и Пожарским в том пересказе событий Смуты, что дошёл в этот далёкий край. И вот около церкви преспокойно себе лежит Перин камень, олицетворяющий богатырское седло. Языческое святилище прямо на территории православного храма!!!

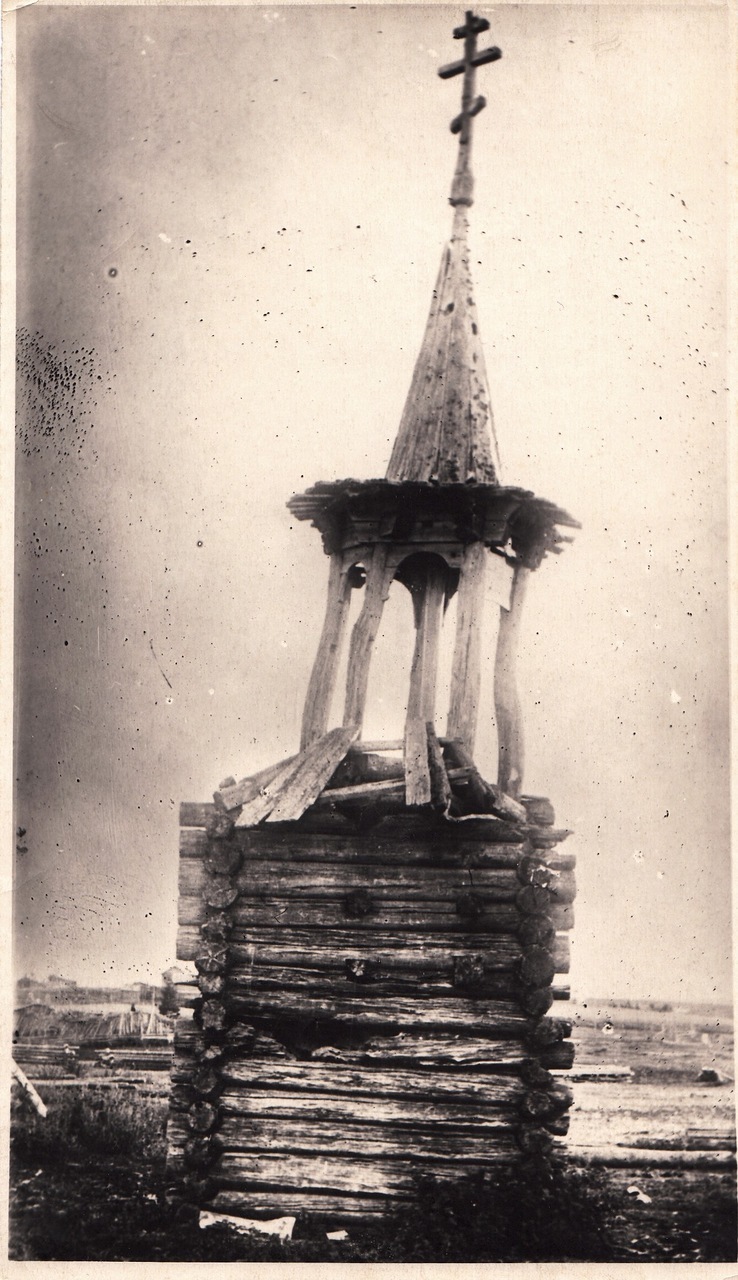

24.

Ещё более удивительня часовня прежде стояла в Керчевском - речном посёлке в полусотне километров выше Соликамска. Основанный в 1932 году, при Советах он представлял собой крупнейший лесосплавочный рейд в мире. Я сам помню, как в моём детстве топляки на Каме были серьёзной опасностью для моторных лодок, а бабушка с дедушкой за пару недель наловили себе брёвен на баньку. В 1995 году молевой сплав был запрещён, и Керчевский упал так же, как пару лет назад лишившаяся завода Пожва. Там осталось несколько интересных зданий в духе деревянного конструктивизма, но самый ценный памятник погиб в 1980-е годы - это была часовня, срубленная вокруг пермяцкого священного дерева! Когда, кеми при каких обстоятельствах - теперь вряд ли удастся узнать, но на фотографии 1910 года дерево в срубе уже было мёртвым:

25.

Наверное, кроме Керчевского и Архангельского подобные примеры синтеза православия и язычества в одном объекте есть и где-то ещё, и это безусловно "фишка" коми-пермяцкой старины. В сущности, так же родилась и пермская деревянная скульптура, пожалуй главный искусствоведческий бренд Предуралья - в Христову веру язычников с подачи местного духовенства в Средние века стали заманивать православные идолы. Весь этот синкретизм обыгрывает и зал краеведческого музея - с находками древних культур, пасами и охлупнем соседствуют царские врата из церкви и реплика святилища:

26.

Вернее, черти (2002) и бородатый Кудым-Ош с кадра выше (1992) тут современные, а вот личина идола и утка - подлинные. Последняя могла быть и тотемом какого-нибудь рода, и той мифической уткой, что породила мир в бесконечном океане: её шкура стала сушей, из двух её яиц вылупились бог Ен и его антогонист Куль, а из ещё трёх яиц, резвясь и друг друга подначивая, братцы создали всё остальное.

26а.

Но похожие легенды о сотворении мира есть и у хантов и манси, да и у ненцев, вроде бы, что-то подобное. Равно как и сани на могилах - см. мои старые посты о хантыйском святилище и ненецком кладбище. Голбецы и домовины - скорее из средневековой Руси: пермяки могли перенять их во времена своего Крещения или же у староверов, коих немало скрывалось в этой тайге. Старые фотографии с многолюдных молебнов в украшеных цветными кушаками священных рощах заставляют вспомнить скорее Марий Эл:

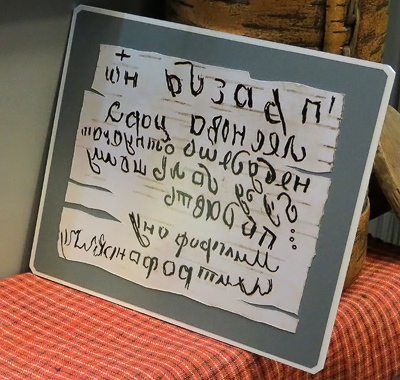

27.

Тем более помимо языческо-христианского двоеверия у пермяков был самый настоящий культ предков, или как тут говорили - "старых" (важжез). Ведь у человека, по пермяцким повериям, две души: лов после смерти уходит в мир иной, а орт бродит по Земле до скончанья веков. Поэтому одним из главных коми-пермяцких праздников был Семик (на седьмую неделю по Пасхе) - день поминования Старых. И конечно же пермяки, кормившиеся дарами леса и жившие в зоне "рискованного земледелия" не могли не обожествлять природу, от которой так сильно зависели. Вот на кадре ниже послание к лесным духам, написанное анбуром - алфавитом языка коми, который создал Стефан Пермский на основе пасов и греческих букв. Ещё удивительнее, что называлась такая берестяная грамота в этих краях "кабала". Настоящих святилищ у Комиокруге не осталось (а вот под Чердынью неплохо сохранился скалистый Искор), но по-прежнему в почёте отдельные деревья, урочища и особенно вежа-ва - родники.

27а.

Или - язычкские атрибуты при храмах:

28.

И хотя в музее не сказано, из какой церкви спасены эти царские врата, их деревянный узор впечатляет:

29.

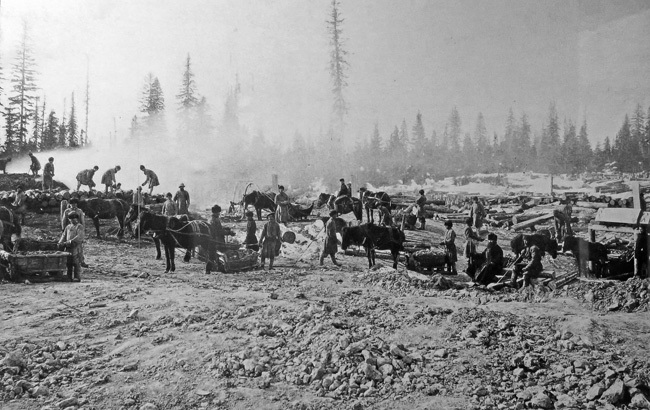

Историю присоединения Перми Великой к России я уже рассказывал в Покче, бывшей по сути дела Старой Чердынью. Если совсем вкратце, то с упадком Булгарии измельчавшие пермские племена стали вассалами Новгорода, у которого в 14-15 веках их увела окрепшая Москва. В 1380 году Малую Пермь привёл под русскую власть миссионер Стефан Пермский, а 1472 году воевода Фёдор Пёстрый покорил Чердынь, разрушив святилище в Искоре... впрочем, к тому времени ей правили вассальные князья Ермоличи, окончательно низложенные в 16 веке Василием III, как их коллеги из Пскова, Твери и Рязани. Однако быстро перемены пришли лишь в Чердынь, стоявшую на торговом пути, и Верхнекамье с его соляными ключами. Дебри Комиокруга же продолжали спать, и всерьёз русификация пришла сюда лишь в 18 веке. Тут можно снова вспомнить украинцев или латышей, у которых злейший враг национал-патриота - промышленность. Долина Иньвы, это сердце пермяцкой земли, оказалась точно между Усольем и Ильинским - главными вотчинами Строгановых, к тому времени с соли переквалифицировавшихся на металл. Кудымкар разросся в 19 веке как центр горнозаводского округа, а Пожвой и Майкором список здешних заводов вовсе не исчерпывается. Вот например несколько фотографий Кувинского завода, работавшего в 1852-1909 годах:

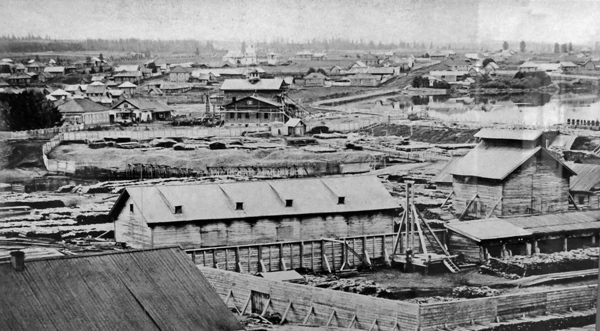

30а.

30б.

30в.

Любимой продукцией иньвенских заводов было чугунное и железное литьё, в том числе якоря - натурально, специализация этого округа. Местное художественное литьё было вполне достойно Каслей, с той разницей, что здесь оно осталось лишь в музеях:

31.

Так началась ассимиляция коми-пермяков, и всё, что касается истории 19-20 веков в этом музее вполне общероссийское:

32.

Будь то советские квартира...

33.

...и общественные места:

34.

Или ларёк из 1990-х:

35.

Но 1990-е на Урале - это ещё и моё собственно детство. Если сам Пермский край ушёл далеко вперёд ещё в 2010-м, то в Комиокруге меня не покидало ощущение, что я вернулся лет так на 20 назад, когда за неимением денег на автобус мы с бабушкой на дачу добирались автостопом. При Советах глубоко дотационный регион жил в основном лесхозами, но почти все они распались следом за СССР. По доходам на душу населения КПАО накануне своего упразднения болтался где-то у самого дна, наряду с Тувой или Ингушетией. Например, в здешнем автопарке была самая низкая в России доля иномарок (менее 3%), зато потребления алкоголя на душу населения в КПАО было одним из самых высоких в стране. Ликвидировав Комиокруг, федеральные власти переложили заботу об убыточной территории на богатый промышленный Пермский край. Но по словам местных, лучше от этого жить не стало, зато по всякой бюрократии теперь не в Кудымкар приходится ездить, а в Пермь.

36.

Нищета, бездорожье, забвение, и вместе с тем утраченная простота, от которой мозг в воспоминаниях о Комиокруге старательно вычёркивает смартфоны - в стране деревень люди словно легче понимают друг друга. Далёкое здесь кажется дальше, а близкое - ближе, в тихих омутах бродят черти, а в скрипучих лесах цветут папоротники. Глядя с косогора в Архангельском на соседнюю деревню Чинагорт через пойму речки Велвы, я не мог отделаться от ощущения, что гляжу из родной Сосновки на соседнюю Приверху, а вместо рюкзака, фотоаппарата, куртки и джинсов на мне лишь соломенная шляпа и шортики. А где-то совсем рядом будто бы Лагерь или Залив, или База, или Пермка - крошечные места, которым с высоты своего нынешнего роста мне даже в голову бы не пришло давать названия... Вот этой атмосферой позабытых лет более всего и впечатляет Комиокруг.

37.

Напоследок - ещё немного фотографий из Кудымкара. Так как пол-поста заняла начинка музея, то вот и сам Коми-Пермяцкий краеведческий музей имени Петра Субботина-Пермяка, занимающий новое, и весьма симпатичное здание.

38.

Основал его в 1921 году местный художник Пётр Субботин-Пермяк, при виде памятника которому на музейном дворе я почему-то сразу вспомнил Эстонию:

39.

На заднем дворе - экспозиция машин середины ХХ века. Для полноты картины тут не хватает вездехода-газушки и конечно же пневмохода из Пожвы.

40.

Интерьер музея:

41.

В подвале - детская экспозиция, посвящённая коми-пермяцким сказкам. Но фактически - ещё один этнографический отдел:

42.

43.

А вот слева - тактильное панно для незрячих посетителей. Коми-пермяцкий музей вполне современен, однако таблички тут не на английском продублированы, а на коми-пермяцком.

44.

Второй этнографической достопримечательностью Кудымкара я бы назвал ресторан "Национальнёй", более известный по старинке как кафе "Блюз":

45.

В верхней части - кулинария с выпечкой:

46.

В нижней - собственно кафе:

47.

С деревянными скульптурами вдоль улицы:

48.

И довольно зрелищным интерьером:

49.

Гуляя в сквере неподалёку, я услышал над головой шум винтов вертолёта. Не прошло и получаса - как увидел в кафе компанию подтянутых людей в белых кителях, обсуждавших актуальные летательные аппараты и пилотов. Словом, "Национальнёй" - вполне официальная кудымкарская достопримечательность:

50.

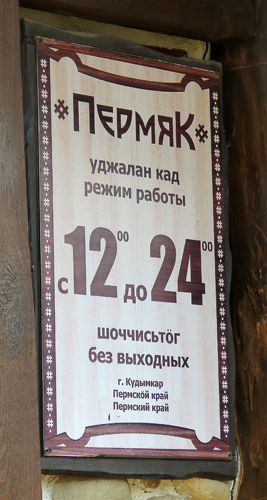

Хотя национальных кафе в городе несколько, и здесь я завтракал, а ужинал в кафе "Пермяк" у автостанции. Цены и там, и там вполне гуманные, качество отличное, но у "Национального" больше выбор.

51.

Неожиданным открытием для меня стала коми-пермяцкая кухня, которая в Кудымкаре во-первых хорошо представлена, а во-вторых исправно развивается и в 21 веке. Вообще, строго говоря главный вклад пермян в русскую культуру - это пельнянь, а по-нашему говоря - пельмени. Здесь у них бывают интересные начинки - например, из щуки. Дары леса и молочное скотоводство дают отличный материал для десертов - типа сметаны с брусникой и кедровым орешком. Но главным кулинарным брендом коми-пермяков стали в последние годы пикан и пистик. Из пикана мы в детстве делали трубки, через которые стреляли горохом, и не задумывались, что на самом деле это растение называется дудник лесной. Пистик - и вовсе полевой хвощ, то есть те "ёлочки" по щиколотку, что растут в сырых низинах. Горькая трава, которую пермяки собирали в голодные годы, теперь подаётся в ресторанах - до чего типичная для самых разных углов планеты история! Помню, как первый раз я попробовал пирожок с пистиком в 2010 году, в коми-пермяцкой лавке на Дне города в Усолье, и на первый укус меня чуть не стошнило, а на последнем я понял, что хочу ещё. Теперь из пикана или пистика тут делают буквально всё - пирожки, салаты и даже крем-суп:

52.

Коми-пермяцкий язык же хорошо представлен на официальных вывесках, и кажется, краем уха я слышал его на кудымкарском автовокзале. А может только показалось: говор тут у всех необычный, и совсем не похожий на собственно пермский, так что местные в Перми стесняются бывать - смотрят, дескать, там на них как на деревенщину. Но вместе с тем я охотно верю, что где-то на грунтовках, ответвляющихся от дороги в Гайны, есть деревни, где тебя с трудом поймут по-русски, а часовней служит старая берёза...

52а.

В следующей части - про Кудымкар, оказавшийся неожиданно приятным городком.

СЕВЕРНЫЙ УРАЛ-2018

Обзор поездки и оглавление.

Маньпупунёр.

Пермь Великая

Пянтег, а также Редикор и Рябинино.

Чердынь. Пейзажи и атмосфера || Архитектура и музеи || Ныроб.

Зачердынье. Покча.

Зачердынье. Вильгорт, Камгорт, Искор.

Индустриальное Прикамье

Красновишерск и камень Ветлан.

Соликамск (2010). Соборная площадь || Центр || Усть-Боровский сользавод.

Соликамск. Не только узорочье.

Березники (2010).

Березники, а также Лёнва, Пыскор и затопленный Дедюхин.

Коми-Пермяцкий округ

Пожва.

Комиокруг. Майкор, Купрос, Архангельское, история и общий колорит.

Кудымкар.

С Камы на Печору в отсутствии волока.

Пермь Космическая.

Киров... не уверен, что напишу о нём в этот раз.

Южная Коми. Корткерос и немного Сыктывкара.

Южная Коми. Ульяново.

Усть-Цилемский край

Дорога паромов

Скитская

Фестиваль ремёсел "Традиция"

Усть-Цильма и присёлки.

Родовые дома Усть-Цильмы.

Цилемская Горка.