И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов, за кои на верхнем мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину для электростанции (....) Где-то на правом берегу строился уже новый поселок для совхоза, в который сводили все ближние и даже неближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы не возиться с хламьем, пустить под огонь. Но теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода. - это начало "Прощания с Матёрой" Валентина Распутина я читал летом с 10 на 11-й класс, но как любитель географии, с первых строк понимал, какая судьба уготована древней деревне.

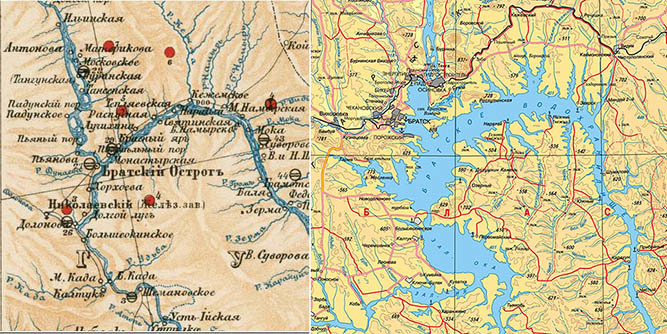

Ангара, дочь Байкала и жена Енисея - река не очень длинная (1779км), но весьма мощная (4518 м³/с - это пол-Волги), среди притоков русских рек - вторая после ленского Алдана. В её долине сложился самобытный и самодостаточный мирок, где широкое русло перекрывали мощные пороги, а пойма славилась лучшими почвами на востоке России. Заселённая ещё первопроходцами в 17 веке, Ангара была почти не затронута эпохой купцов и ссыльных, и в ХХ век вступила душой Сибири, краем незыблемых старожильческих сёл, столь же глухих, сколь богатых. Но Советы имели на этот край совсем другие планы: стране был нужен "крылатый металл" алюминий, его производство требует огромного количества электроэнергии и воды, а каждый порог Ангары - это потенциальная ГЭС. В прошлой части я показывал устье Амура, куда добрался из Комсомольска на скоростном "Метеоре", однако в моём Байкало-Амурском путешествии то был не последний "Метеор": сегодня пронесёмся над Сибирской Атлантидой из Братска (старый пост, на 1/3 дополненный новыми фото) вверх по Ангаре в Балаганск.

Братск и Комсомольск-на-Амуре - крупнейшие города БАМа (по четверти миллиона жителей) с довольно похожими судьбами: старые сёла до революции - ударные стройки советской эпохи - постсоветский криминальный ад, сменившийся засильем "москвичей, которые купили все заводы". Как село Братск в разы старше Комсомольска (1626 год против 1860-го), как город - немного моложе (1955-й год против 1932-го), а криминал здешний в лихие 1990-е хоть и не был столь грандиозен, но об индустриальном городе ниже по реке говорят примерно одно и то же что в Хабаровске, что в Иркутске. Ещё Комсомольск слагают два пусть и стоящих вплотную, но обособленных города - Центр и Дзёмги, а Братск состоит из трёх таких городов, разбросанных на полсотни километров - это Центр, Падун и Гидростроитель. В чём же два индустриальных гиганта совершенно не похожи - это в отраслях своей индустрии: в Комсомольске - металлургический, нефтехимический и два машиностроительных завода, в Братске - гидроэлектростанция, лесоперерабатывающий комбинат и алюминиевый завод. Тут, впрочем, есть и своя перекличка: крупнейший в мире Братский алюминиевый завод даёт 2% мирового и 25% российского производства, а самолёты из этого алюминия активнее всего клепает именно Комсомольск-на-Амуре.

2.

Падун и Гидростроитель примыкают с разных сторон к Братской ГЭС, и именно там в 2012 году началось моё знакомство с Восточной Сибирью. Ту часть города в морозном тумане я показывал 8 лет назад, но недавно дополнил свой старый пост фотографиями Центра, по которому прогуляться успел лишь в 2020-м. В отличие от Комсомольска, имеющего полноценный амурский фасад, Братск выходит к Ангаре то опушками, то промзонами. В Городе Юности огромный речной вокзал стоит на уютной набережной, а в Братске - уныл и запрятан в порт, куда, кажется, даже общественный транспорт не ездит. Однако на Амуре речной вокзал заброшен, а на Ангаре - используется по назначению, причём весь целиком:

3.

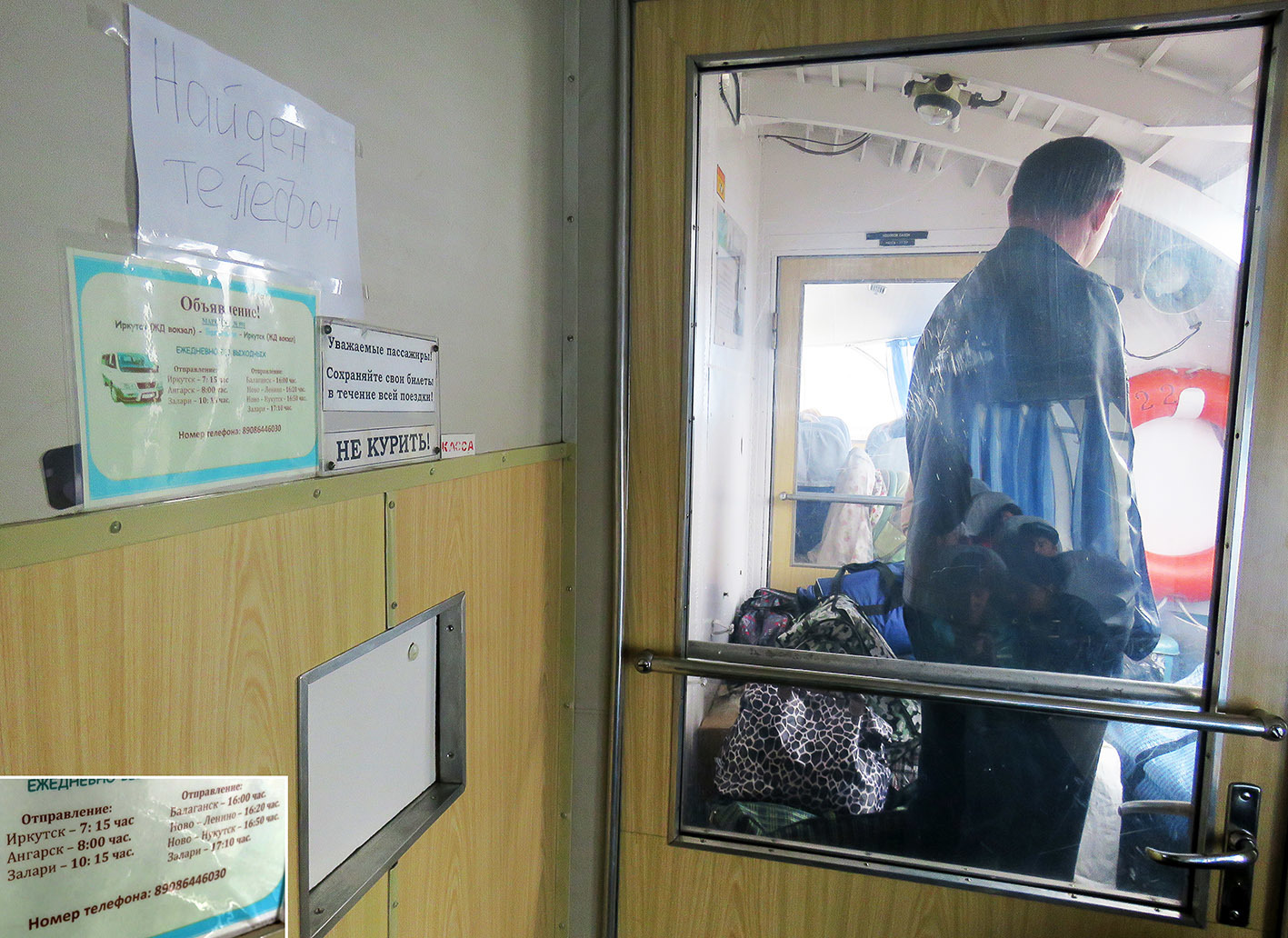

Если Амурское пароходство отдало свои немногочисленные пассажирские линии муниципалитетам и частникам, то Восточно-Сибирское пароходство по-прежнему владеет внушительным флотом пассажирских судов от паромов до "Кометы", ещё недавно ходившей по Славному морю из Северобайкальска в Иркутск. Ангара формально охвачена пассажирскими перевозками от истока до Братска (а вот фактически всё чуть менее радужно), и с июня по сентябрь этот речной вокзал обслуживает 2-3 пары рейсов "Метеора" в неделю, либо отправляя их с утра, либо принимая с вечера все дни, кроме понедельника. Зато на амурский "Метеор" билеты продаются онлайн через rfbus, а вот на ангарский - только в кассе, куда и пришли мы хмурым утром под самый конец навигации. Пришли заранее, за час с лишним до отправления в 8 утра, и как оказалось - не зря: буквально минут через 10 после того, как мы обилетились, речной вокзал заполнился народом. Те же, кто покупали билеты заранее, сразу прошли на белоснежный "Метеор", ждавший в низинке у понтона, к которому трудно пройти, не замочив ног:

4.

О "Метеорах", пожалуй высшем достижении речного судостроения, я подробнее рассказывал опять же на Амуре. Многочисленные скоростные суда на подводных крыльях начал разрабатывать ещё в 1950-х годах и испытывать в волжском Чкаловске инженер Ростислав Алексеев. И в польском языке их не случайно называют "водолёты": способные разгоняться на воде до вполне сухопутных скоростей под 80км/ч, они активно поставлялись даже на экспорт, успев поработать в самых неожиданных местах вроде островов Эгейского моря или Темзы. За несколько десятилетий "скоростной флот" образовал целое семейство, куда входили и архаичные "Ракеты", и огромные морские "Кометы", и миниатюрные "Полесья", и всяческая уже постсоветская экзотика, попадавшаяся мне на Иртыше и Оби. Но самым удачным детищем Алексеева оказался "Метеор" - в 1961-99 годах в Сормове (Нижний Новгород) и Зеленодольске (Татарстан) было построено более 400 таких "водолётов", и ещё до Ангары и Амура я катался на них по Оби от Ханты-Мансийска до Салехарда, а в доЖЖшную эпоху - ещё и по Волге из Казани в Болгар. Ангарский "Метеор" чуть моложе обских, но чуть старе амурского - построен в 1988 году:

5.

И за рассказом про само судно я отсылаю в свои амурские посты - устроены все "Метеоры" одинаково: носовой салон с трапом в рубку наподобие кабины самолёты, два выхода с бортов, огромный средний салон с кассой и буфетом, палуба-курилка и гальюны над могучим двигателем и пропахший соляркой кормовой салон за ними. Отличия тут в мелочах: так, на ангарском "Метеоре" касса расположена спереди (где на кадре выше стоит женщина в голубой куртке), буфет не работал, зато был кулер с питьевой водой:

5а.

У курилки в полу то ли лампы, то ли световые окна машинного отделения, и заметно более высокие борта - мне выглядывать и то было непросто, а Оля так и вовсе совершенно по-птичьи нашла себе насест, с которого "кыш-кыш!" ей сделали лишь под конец рейса.

6.

Братский порт на заливе Дондир "Метеор" делит с буксирами и плавкранами:

7.

А самые крупные причалы - пусты. Как я понимаю, появилось это всё, как и пассажирский речной вокзал, в самом начале 1960-х, когда первый ток Братской ГЭС позволил начать стройку БЛПК и БрАЗа:

8.

Следом за гигантскими заводами для их рабочих был выстроен просторный многоэтажный Центр, к речному порту обращённый постсоветской церковкой пятидесятников:

9.

Под рёв мотора эти микрорайоны очень быстро остаются позади, а над облепившими высокой берег Комсомольскими дачами встаёт во всём мрачном величии ПРОМЗОНА. К Ангаре выходит Братский ЛПК (1958-65), прямо от берега начинающийся грандиозным лесоскладом. У кого там сердце кровью обливалось при виде лесоскладов на Амуре, с которых древесину продают в Китай? Вот здесь склад в разы больше, и весь он - корм для этих дымящих цехов. Тонкие трубы принадлежат ЛПК, а в дыму виднеются более мощные трубы Иркутской ТЭЦ-6 (1964, 270 МВт) - 3-я по величине в России (4200 МВт) Братская ГЭС хоть и в 20 раз мощнее, а всё же не умеет генерировать тепло и вообще служит в первую очередь заводской плотиной: 75% её энергии потребляет БрАЗ (1962-66). Сам он едва виднеется поодаль, если виднеется вообще: мерзкую органическую вонь ЛПК братчане даже странно любят, потому что знают, что она совсем не так вредна, как ничем не пахнущие выбросы металлургии.

10.

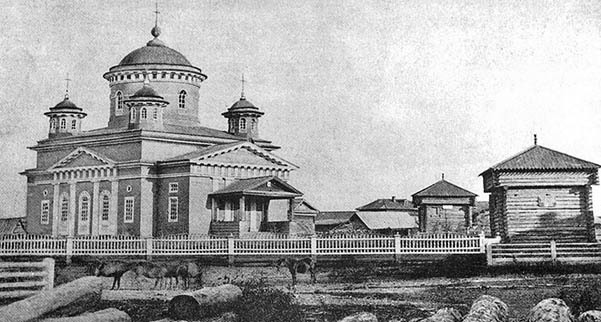

Название "Братск" кажется очень советским, и тем удивительнее, что и на дореволюционных картах оно есть: как Мурманск мог бы быть на современный лад Норвежском, так и Братск - ни что иное, как Бурятск. Зимовье меж Братских и Падунских порогов основал в 1626 году енисейский казак Максим Перфильев, а в 1631 году рядом вырос Братский острог. В последующую четверть века он несколько раз разрушался то пожарами, то набегами бурят, и, возможно не за один раз, сместился с первоначального места к устью реки с весьма неожиданным в Сибири названием Ока. Своей европейской тёзке она, что удивительно, уступает размерами в несколько раз, и тем не менее течёт сюда с Саянских гор почти от монгольской границы. В Ангару Ока вливалась у крутого мыса, ниже которого на полсотни километров тянулся архипелаг с двумя десятками островов, где обитали многочисленные птицы и росла высокая трава. Охотничьи угодья, одни из лучших в Сибири сенокосы, пастбища и наконец пашни предопределили дальнейшую судьбу этих мест. Братский острог сыграл роль плацдарма, из которого "встречь Солнцу" уходили, например, Иван Москвитин, в 1639 году первым из русских людей увидевший Тихий океан, или Яков Похабов, в 1661 году заложивший Иркутск. Туда из Братска вскоре перебрались служилые люди, оставив у слияния Ангары с Окой богатую и вольную пашню. В последующую сотню лет острог сгнил и рассыпался, но Братско-Острожное осталось одним из самых процветающих сибирских сёл. До ХХ века в нём даже сохранился уникальный архитектурный ансамбль - деревянная Богоявленская церковь (1842), отлично подражающая каменным шедеврами Росси и Кваренги, да пара башен Братского острога. Храм при Советах сперва переделали в клуб, а с приходом гидростроя разобрали. Башнями повезло гораздо больше - ведь срубленные в 1654 году они, на минуточку, старейшие русские здания всей Сибири! Их не снесли, а только разлучили: одну башню увезли в Москву (см. здесь), другую - перенесли на высокий берег, в лес между Падуном и Центром, и с заполнением следующего, Усть-Илимского водохранилища, вокруг неё вырос отличный скансен "Ангарская деревня".

10а.

И думается, промышленный город Братск возник бы на карте Союза в любом случае: БАМ пришёл сюда уже в 1947 году, а закон сибирской географии гласит, что взрывной рост неизбежен там, где встречаются большая река и железная дорога.

10б.

Но и шумные пороги, и изобильные острова, и незыблемые избы, и железнодорожный мост, и даже сами мысы с крутыми ярами - всё исчезло в мутных беспокойных водах! Из Дондирского залива "Метеор" вылетает на плёс шириной 20-30 километров:

11.

От Байкала к Енисею Ангара спускается на 380 метров, а у Братской ГЭС плотина высотой 127 метров - в треть этого перепада! В 1961-67 годах, с запуском всех гидроагрегатов, она подпёрла поистине грандиозное Братское водохранилище - второе в России по площади (5426 км², после Куйбышевского на Волге) и второе в мире по объёму (169 км³, после Карибы на Замбези). Конечно же, его называют Братским морем - но самому маленькому в мире Азовскому морю оно всего в полтора раза уступает объёмом и в разы (7400 против 1400 километров) превосходит по длине берегов. Причём больше половины Братского моря приходится не на Ангару с её высокими берегами, а на Оку, вдоль которой погибли бескрайние плодородные поймы.

11а.

Впрочем, не стоит думать, что гигантские водохранилища - это чисто советское изобретение: не менее активно их сооружали в знойной Африке и такой похожей на Сибирь Канаде: на неё, как и на Россию, приходится 3 из 10 крупнейших в мире водохранилищ по объёму и 2 (у нас 3) из 10 по площади. Более того, капиталисты в своих великих стройках были не менее безжалостны - ГЭС Итайпу уничтожила мощнейший в мире водопад Гуайра, а ГЭС "Три Ущелья" стала фатальной для уникального живого мира Янцзы. Но выселенцам Сибирской Атлантиды вряд ли легче от того, что их трагедия была не уникальна...

12.

Вдоль Ангары Братское море достаточно быстро сужается:

13.

А от Оки отличает её судоходство, представленное в первую очередь всевозможными баржами с лесом:

14.

Хотя в целом судоходной артерией Ангара не была никогда: в дореволюционные времена караван судов по два месяца продирался через все пороги от устья до Иркутска, а в наше время ни одна из 4 ангарских ГЭС не оборудована шлюзами или судоподъёмниками.

15.

Поэтому большая часть навигации здесь обслуживает лесопромышленность - будь то баржи от делянки до завода или разъездные катера, снабжающие лесорубов:

16.

А "Метеорами" народ ездит, конечно же, в основном до глухих деревень. Вот и на первом причале Наратай в часе пути от Братска борт покинула едва ли не половина пассажиров - скрытое лесом село (720 жителей) не то чтобы совсем не доступно по суше, но по грунтовкам да паромам сюда из Братска ехать в лучшем случае целый день.

17.

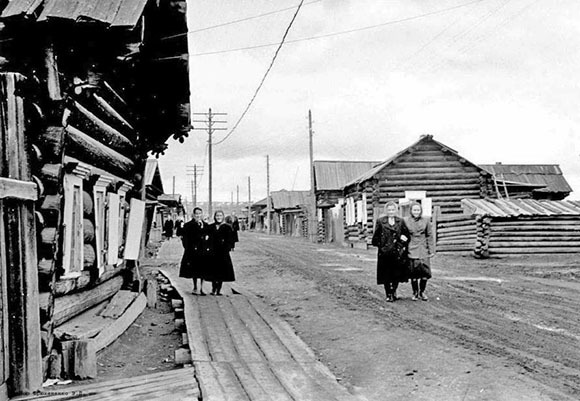

Сёла вдоль Ангары в теории очень старинные - тот же Наратай известен с 1723 года. Избы Братско-Острожного на старых фото поражают архаичностью своего облика с венцами под конёк - не знаю, в каких годах были рублены конкретно эти постройки, но на Урале или Севере так строить перестали лет 300 назад.

18а.

Однако теперь их не стоит искать: на текущей из Байкала Ангаре не было столь катастрофических паводков, как на Енисее или Лене, а потом здешние сёла жались прямо к воде. На левом берегу с постройкой Братской ГЭС их пришлось переносить на новое место, часто за километры от первоначального, а на правом в лучшем случае верхняя околица становилась нижней. И в 1930-х годах, может быть, крестьяне перевозили бы родные избы на новые места, но к 1960-м деревня оказалась слишком обескровлена войной и коллективизацией, чтобы подобное происходило массово. Облик большинства сёл Ангары абсолютно колхозный: вот например правобережное Шумилово (600 жит.) ещё в часе пути - и основано вроде в 17 веке, и верфью деревянных судов славилось сотню лет назад, но найдите хоть в его пейзаже какой-то признак старины!

18.

Здесь Ангара сужается так, что её русло, особенно после гигантских плёсов Оби или Амура, легко принять за естественное. На самом деле до постройки ГЭС она была похожа скорее на Иртыш - узкая, быстрая и извилистая:

19.

О противоестественности русла напоминает расположение причалов, большинство из которых, особенно на левом берегу, упрятаны в глубокие заливы, частью бывшие устьями мелких речек, а частью и вовсе распадками. Как тот же Наратай в Кежма-Наратайском заливе или Южный (150 жителей) в заливе Озёрная Баля, куда завернули мы через полчаса после Шумилова:

20.

"Фишка" ангарских причалов - художественно оформленные таблички:

21.

Но больше, чем на причале, мы в Южном простояли около катеров, с людьми на которых команда "Метеоров" обменялась какими-то коробками. И никому из пассажиров, думается, даже в голову бы не пришло возмутиться: тут закон тайга, и если делают так - значит, надо.

22.

Выйдя из залива, "Метеор" буквально прыгает на другой берег - от Южного меньше 20 минут до следующего посёлка Прибойный (600 жит.):

23.

Он был основан в 1959 году взамен деревни Средний Баян. На её месте теперь одноимённый залив с короткой срубной набережной и топким причалом:

24.

24а.

Рядом - огромный лесосклад, ждущий погрузки на баржу:

25.

Снова быстрый прыжок наискось по руслу - и над "Метеором" повисает левобережное село Карахун. Те же полтысячи жителей, те же колхозные домики - и всё же вид чуть более солидный. Может - от того, что один из этих домиков перестроен в Петропавловский храм:

26.

"Фасад" села глядит на Ангару, но "Метеор" вновь сворачивает в заливчик:

27.

Здесь встречает типовой причал с парой навесов и металлические цифры "1960" на склоне - хотя можно не сомневаться, что где-то рядом скрыт под водой предшественник Карахуна лет так на 300 постарше.

28.

Причал с табличкой и жители сибирских деревень - в целом, народ на Ангаре выглядит куда как менее суровым, чем на Амуре - словно тут и не таёжная глушь, а, извиняюсь за выражение, город:

29.

"Метеор" практически от Наратая начал отставать от графика на 15-20 минут. Или просто само расписание, висевшее на речном вокзале и в салоне, было устаревшим? Во всяком случае значившийся в нём следующей пристанью Чистый мы проскочили без остановок и я даже не приметил его. Скачки с берега на берег кончились - от Карахуна около часа пути до следующего правобережного села Подволочное (300 жит.):

30.

Само название которого как бы намекает на долгую историю: в 1699 году здесь появилось казачье зимовье у волока из Ангары в Илим. Последний, конечно, сам в неё впадает в нынешнем Усть-Илимске, но перетащить лодки на 20 вёрст посуху было проще, чем преодолевать сотни вёрст против течения.

31.

И хотя повторило Подволочное судьбу всех прочих сёл, всё же глаз тут цепляется хотя бы за советские постройки - заброшенную дизельную станцию с кадра выше или отреновированный ДК:

32.

А за заливом выходит к реке лесхозяйство:

33.

Народ на Ангаре может и благообразнее, чем на Амуре - но уклад явно похож. Вот на полпути к следующей пристани "Метеор" вдруг затормозил посреди реки, и я уже знал, что сейчас к нему причалит лодка из какого-то села, в котором нет остановки. И здесь, и на Амуре я наблюдал такое по разу за рейс - лодочник заранее договаривается с капитаном:

34.

Если мне изменяет память, лодочник - это последний житель деревни Карда, а местные, сколь понял я их рассказ сквозь рёв мотора, пояснили, что теперь там строится база отдыха. Что сёла Ангары стремительно пустеют - думаю, можно и не пояснять...

35.

Между тем, в часе пути от Подволочной встречает, пожалуй, самая интересная деревня на маршруте - Аталанка. Посреди которой чудом уцелела даже старинная изба с типично иркутскими барочными наличниками: Аталанка избежала полного затопления и была укрупнена переселенцами из не столь счастливых деревень.

36.

Известная с 1723 года, она и была Матёрой: в 1939 году сюда перебрался из Усть-Уды Григорий Распутин... Не тот, конечно, о котором пели "Бони-Эм", а его тёзка - в Сибири это вообще не такая уж редкая фамилия. Перебрался не один, а с женой Ниной и 2-летним сыном Валентином, который здесь вступил в сознательную жизнь, дождался отца с войны, а в 1944 году пошёл в начальную школу, которой, как замечал неоднократно в интервью и мемуарах, и был обязан всей своей дальнейшей судьбой. Аталанку Валентин Распутин покинул уже в 1948 году, но всю жизнь вспоминал её как родину и даже, когда вновь пришло голодное время, помогал по мере сил. Хочется верить, что стоит посреди деревни его родная изба, уж по крайней мере выглядела она вряд ли сильно иначе.

37.

Про соседнее Аносово (500 жителей) мне толком и нечего сказать, кроме того, что оно в принципе есть:

38.

А пейзаж за ним начинает понемногу меняться:

39.

Первым делом глаз цепляется за вырубки: на спутниковой карте вся тайга от них кажется пиксельной, но только здесь они выходят прямо к Ангаре. И даже понемногу рекультивируются:

40.

В тёмной зелени мелькают огненные кроны осин, которых почти не было ниже по течению:

41.

А из под опушки леса выступает тонкий карниз поймы с сенокосами и пастбищами: естественное русло под поверхностью Братского моря успело за эти 5 часов пути порядком подняться.

42.

На кадре выше, как я понимаю, Ключи - следующая деревня, при всей миниатюрности (100 жителей) не лишённая причала и остановки:

43.

А за Ключами и берег резко прибавляет живописности. Первые часы пути я был откровенно разочарован пейзажем "красавицы Ангары" - прозаичными пологими берегами, покрытыми даже не глухой тайгой, а чахлым смешанным лесом. На самом деле когда-то там тоже были отвесные яры, а может быть и каменные скалы - но с постройкой Братской ГЭС вода скрыла их целиком. И лишь в 6 часах пути от Братска "старая" и "новая" поверхности воды сближаются достаточно, чтобы яры показались из волн:

44.

Обрывы здесь отличает удивительная ритмичность, будто какой-то ангел в отсутствии Господа Бога пустил в ход фотошоповский "Штамп". На сибирских реках это не такая уж редкость, причём - абсолютно естественная:

45.

Народ на борту при виде этих яров да вышедшего солнца как-то ощутимо приободрился - Север кончился, а где-то уже совсем недалеко конец пути:

46.

Я же мучительно вылавливал сеть: до поездки я не озаботился транспортом от Балаганска до Иркутска, и местные, с которыми мы за 6 часов пути начали знакомиться и общаться, объяснили, что это большая ошибка и застрять в Балаганске более чем вероятно. У кассы висит объявление с расписанием и телефоном маршрутки, но сумев дозвониться, я услышал, что все места забронированы уже три дня как. Мы, конечно, решили надеяться на автостоп, но в целом надо быть готовым, что на сухопутной части красивого пути из Братска в Иркутск с билетами всё гораздо сложнее, чем на водной:

47.

На берегах тайга, тем временем, уступает место пашням. Вот то ли Шарагай, то ли Светлолобово - две деревни висят друг напротив друга с разных сторон Ангары, и в первой по расписанию значилась остановка, которой "Метеор" опять же пренебрёг.

48.

Ещё совсем немного - и впереди растекается по сопкам у залива со звучным названием Каткон не село какое-нибудь, а целый ПГТ (5,1 тыс. жителей), райцентр Усть-Уда:

49.

В которой, между прочим, происходило действие "Уроков французского" - пожалуй, самого известного и пронзительного рассказа Распутина. Валентин Григорьевич родился в Усть-Уде и вернулся сюда в 1948 года - ведь в Аталанке школа была только начальная. И Лидия Михайловна на самом деле преподавала здесь французский и помогала мальчику, и разве что игру в поддавки на деньги и последующее изгнание Распутин придумал сам. Лидия Михайловна за это была на него не в обиде, да и нашла его сама, прочитав "Уроки французского" в 1970-х годах, когда по программе обмена преподавала русский язык в Париже. Ну а то, что она не могла просто взять и подарить мальчику ящик макарон, меня совсем не удивляет после общения с нынешними иркутянами - ранимой гордости у них побольше, чем у любых кавказцев.

50.

Вот только увековечил в своём рассказе Распутин совсем другую Усть-Уду - старинное село, известное с 1690 года, скрылось под водой, а новая Усть-Уда строилась в 1958-62 гожах в 35 километрах выше по течению. Над местом действия "Уроков французского" мы пролетели где-то между Ключами и Шарагаем, но внешне устье Уды не выделяется среди прочих заливов и я его, кажется, даже не заснял. Не сохранилось, вроде бы, и старых фотографий школы им. Лидии Михайловны, а вот больница, в роддоме которой будущий писатель родился 15 марта 1937 года, была такой:

50а.

В пейзаже нынешней Усть-Уды заметны новая школа (позапрошлый цветной кадр), лесозавод прямо-таки "демидовского" вида (прошлый) и деревянный, конечно же постсоветский Богоявленский храм:

51.

Таёжный край окончательно уходит за корму - берега здесь возделаны и обжиты, как на какой-нибудь Волге. Менее очевидно, что они такими были и около Братска, и в районе Усть-Илимска, и даже близ Кодинска за Богучанской ГЭС - просто мысленно прибавьте на этом кадре 50 метров воды:

52.

А лесобазы на берегах напоминают, что и тайга никуда не делась - просто здесь река до неё не доходит.

53.

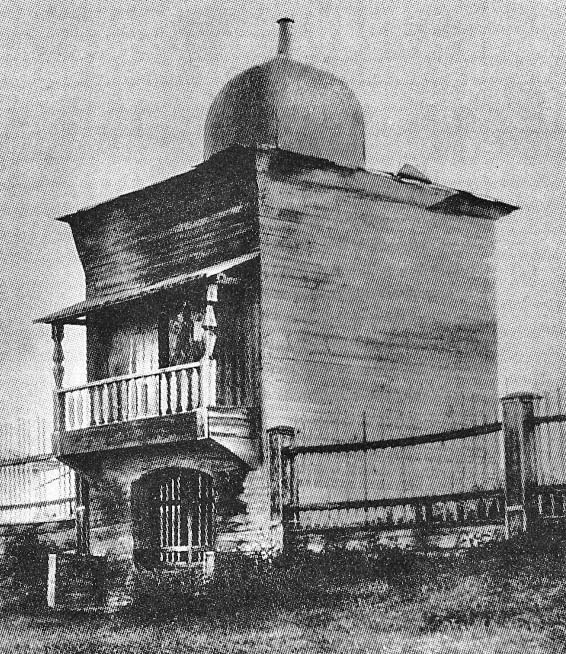

Впрочем, этими берегам мы любовались дай бог минут 20 - от Усть-Уды рукой подать до Балаганска. Его колоритное название вполне могло звучать как Булагатск - в степи вдоль рек Залари и Унга жило бурятское племя булагатов, слывшее среди других племён лучшими соболёвщиками. В их-то земли, параллельно с реконструкцией Братского острога в 1654 году, и явился по заданию енийсеского воеводы боярский сын Дмитрий Фирсов да заложил Балаганский острог. От него до ХХ века даже сохранялась деревянная башня, в 1870-х годах переделанная в часовню:

54а.

Служившую воротами Спасского собора (1787-1807) - заурядного, но всё же каменного образца "сибирского барокко":

54б.

В 1775 году Балаганск стал уездным городом, и к началу ХХ века это был самый маленький (1,3 тыс. жителей) из 5 городов Иркутской губернии. Тем не менее, водились в нём даже каменные дома - вот этот, например, служил ДК при Советах. К тому времени, с 1920-х годов, Балаганск уже числился селом:

54дю

А дальше и вовсе повторил судьбу Мологи или Дедюхина. В 1961 году посёлок Ново-Балаганск, почти сразу ставший просто Балаганском, был заложен в 45 километрах ниже по Ангаре, в очередном левобережном заливе:

55.

к берегу которого выходит лишь промзоной. До 2019 года Балаганск числился ПГТ, ныне в нём 3,5 тыс. жителей, но в общем из окна маршрутки вид его запомнился мне совершенно заурядным:

56.

А на маршрутку мы таки попали чудом: кассирша решила не оставлять двух непутёвых туристов в беде, и вскоре нашла двух долговязых пареньков сельского вида, которые договорились ехать в Иркутск с другом на машине, а маршруточнику позвонить с отменой брони забыли, и стало быть, придержали для нас места. Маршруточник отругал их, пообещав в следующий раз за такое в чёрный список внести, а следом и мне перепало за то, что делал вот этот кадр, когда уже заполнился салон. Так 7 часов красивого пути от Братска по воде продолжились 5 часами муторного пути по пояс в своём и чужом барахле. Мы ехали колоритными булагатскими деревням в Балаганской степи (здесь Усть-Ордынский Бурятский автономный округ выходил на левый берег Ангары), федеральной трассой с видами на далёкий Саян и бесконечными пробками в Усолье-Сибирском, Ангарске и вечернем Иркутске. И лишь цена этой маршрутки после месяца на Дальнем Востоке и БАМе порадовала - что-то вроде 600 рублей, хотя я успел привыкнуть, что такое расстояние влетает в пару-тройку тысяч...

57.

Ну, а почему мы слезли в Балаганске, если Ангара формально проезжая от истока до Братска? Вот тут-то и есть ключевое слово "формально": несколько лет назад, сославшись на маловодье, пароходство укоротило маршрут до Балаганска как места, выше которого уже нет труднодоступных деревень. Я был уверен, что это теперь навсегда, вернее на несколько лет до окончательной отмены "Метеора", и с борта его не увидеть больше дымящих труб Ангарска, заброшенных промзон Усолья-Сибирского и Свирска и красивых яров, до которых не дошло затопление. Однако на сайте Восточно-Сибирского пароходства уже висит расписание на 2021-й год, а в нём указан полноценный рейс Братск-Иркутск. Так что кто знает - может и вторую половину пути ещё проеду летом?

БАЙКАЛ-2020

Обзор и оглавление.

Иркутский Север

Байкало-Амурский маршрут. Предыдущая часть путешествия.

По Ангаре. Братск - Балаганск.

Большой Иркутск - будет позже.

Кругобайкальская железная дорога

Иркутская ГЭС и окрестности.

КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.

КБЖД. Шумиха - Киркирей.

КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.

КБЖД. Шаражалгай - Култук.

Култук и Шаманский мыс.

Слюдянка и Байкальск.

Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КВЖД.

Тункинская долина

Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка.

Аршан.

Кырен и Нилова Пустынь.

Ольхон - будет позже.

Апшеронская узкоколейка на другом конце страны - см. оглавление.

no subject

Date: 2021-02-18 05:19 pm (UTC)Исправить: Похабов заложил Иркутск в 1661-ом году. Ко всему остальному придраться не могу — не плавала по Ангаре так далеко никогда))))

no subject

Date: 2021-02-19 06:27 am (UTC)no subject

Date: 2021-02-18 06:27 pm (UTC)Про Свирск будет? Ведь там — самая настоящая зона заражения..

no subject

Date: 2021-02-19 06:28 am (UTC)А зона заражения и в Усолье-Сибирском есть. Весь Иркутск в ту осень обсуждал ход деактивации площадки.

no subject

Date: 2021-02-18 07:20 pm (UTC)Я родился и вырос в Братске, но узнал у вас много нового. Спасибо.

no subject

Date: 2021-02-18 09:02 pm (UTC)Процент отечественного автопрома здесь неожиданно удивил, но думаю, тут это не от хорошей жизни.

no subject

Date: 2021-03-02 03:09 pm (UTC)no subject

Date: 2021-02-18 10:21 pm (UTC)вероятнее это освещение машинного отделения дневным светом.

10 — шикарная индустриальная фотка.

no subject

Date: 2021-02-19 06:30 am (UTC)no subject

Date: 2021-02-18 10:38 pm (UTC)no subject

Date: 2021-02-19 06:31 am (UTC)А Братск город зажиточный и ухоженный, хотя в Иркутской области так и не считают.

no subject

Date: 2021-02-19 06:34 am (UTC)no subject

Date: 2021-02-18 10:46 pm (UTC)no subject

Date: 2021-02-18 10:49 pm (UTC)no subject

Date: 2021-02-19 01:28 am (UTC)Во-во. Я в 2005 вначале вообще в тоску впал - вместо интересной поездки какая-то нудятина. Но тогда "Метеор" до Иркутска ходил, и последние 150 километров были особо насыщенными.

Ну а то, что она не могла просто взять и подарить мальчику ящик макарон, меня совсем не удивляет после общения с нынешними иркутянами - ранимой гордости у них побольше, чем у любых кавказцев.

Очень интересно, на основе чего подобный вывод сделан.

57. А почему два "Метеора" в Балаганске?

Когда отменяли - было реальное маловодье. Действительно нельзя было до Иркутска пускать. Тогда для прохода караванов грузовых судов увеличивали сток с ГЭС на 8-12 часов, и снова уменьшали. И такого низкого Байкала, как тогда, тоже не помню. Ну а про шумиху "Байкал угробили, сейчас высохнет" я тебе говорил.

Другое дело, что я полагал, что будет восстановление полноценного маршрута после увеличения потока воды. Кстати, по воспоминаниям, до Свирска в целом не менее 70% наполненность салона была (понятно, что от Братска все ехали), а вот дальше - уже меньше половины.

no subject

Date: 2021-02-19 06:33 am (UTC)Считаешь, что от Балаганска до Иркутска участок живописнее?

И ещё что знаешь про судьбу северобайкальской "Кометы"? Есть какие-то шансы на её возрождение, или само судно списано, а больше такой рейс сделать нечем?

no subject

Date: 2021-02-19 06:42 am (UTC)Да, намного — множество островов, петляющие уходящие в стороны протоки, на которых можно даже мини-перекаты увидеть, полноценные обрывы.

Скоростных судов на Байкале подходящих больше нет. И вряд ли кто их будет доставлять сейчас. Когда её запускали, ещё БАМ до Байкала не добрался, и она имела вполне транспортное значение. А сейчас возиться с доставкой её по Лене и потом волоком особо никто не захочет.

И повторяю вопрос про ранимую гордость иркутян. Отчего такое впечатление неожиданное?

no subject

Date: 2021-02-19 06:51 am (UTC)Да, забыл ответить про 2 "Метеора": вроде как по регламенту положено, чтобы на таких линиях было хотя бы одно судно-дублёр. Ну и наверное правда они ходят по очереди. На Амуре тоже так.

Откуда впечатление... Из опыта общения с самыми разными людьми, от близких друзей до случайных попутчиков в поезде. Всех поимённо тут перечислять с описанием эпизодов, наверное, всё же не очень этично.

no subject

Date: 2021-02-19 06:55 am (UTC)no subject

Date: 2021-02-20 04:13 am (UTC)в 1970, подростком 2-е суток на колёсном пароходе

Date: 2021-06-13 07:36 am (UTC)Метеором много раз туда и обратно, билет помню стоил 10 рублей. в Усть-Уде на барже у пристани, был "РЕСТОРАН " амбарчик площадью метров 20 и с деревянными лавками.

запомнилось жаркое из "гуся" с огромными кусками свинины, отец сказал что гусь птица теплолюбивая и здесь его не разводят...

На метеоре если бы маршрут был сквозной, то мимо Усолья...Свирска... проплывали бы вечером, в темноте, что не так интересно

no subject

Date: 2021-02-19 05:28 am (UTC)no subject

Date: 2021-02-19 09:02 am (UTC)no subject

Date: 2021-02-19 04:39 pm (UTC)no subject

Date: 2021-02-19 09:04 am (UTC)no subject

Date: 2021-02-19 11:10 am (UTC)Интересный рассказ! Просто "Мир реки" какой-то.

no subject

Date: 2021-02-19 03:22 pm (UTC)Есть еще более подробные, но я не нашёл. Ищите по тегу "герменевтика". Там он еще монографию Разуваловой о деревенщиках рецензирует.

no subject

Date: 2021-02-19 04:13 pm (UTC)no subject

Date: 2021-02-20 12:45 pm (UTC)К тому же в комментариях ниже, обсуждение куда-то не туда пошло...

no subject

Date: 2021-02-19 04:46 pm (UTC)no subject

Date: 2021-02-19 05:10 pm (UTC)А комментарии правда интересные. Особенно о том, что с бедным гордым мальчиком, жадной тёткой и честностью игры всё не так однозначно.

no subject

Date: 2021-02-19 05:24 pm (UTC)Так я про это и говорю. С Галковским необязательно соглашаться, это матерый мохнатый тролль. А вот почитать полезно.

no subject

Date: 2021-02-19 07:07 pm (UTC)Ну он писатель тоталитарной эпохи...

Ну, вот, как сейчас есть разные писатели и режиссеры, которые пишут херь и снимают херь.

Типа Прелепина или...

Ну кто там фильм про Крым снял...

Как бы надо восхвалить и показать, что это, типа, очень круто, но это смотрится жутко ненатурально и крайне натужно.

no subject

Date: 2021-02-19 06:39 pm (UTC)И, я вот думаю — поехать туда снова...

Я очень хотел, но никак не складывалось...

Сплошные разочарования, блин!

И когда я туда еще вернусь!?

Я так боюсь, что метеоры эти пустят в лом и я не успею...

Так бы до Братска доехал и ГЭС посмотрел и БЛПК...

Ну мы же с Вами сумасшедшие и друг-дуга понимаем: нам не интересны пляжи, клубы и ТЦ — нам интересны плотины, заводы...

Я вот думаю поехать снова туда.

Хотел в горы поехать снова, но там слишком много незакрытых гештальтов...

no subject

Date: 2021-02-21 09:43 pm (UTC)no subject

Date: 2021-02-21 09:43 pm (UTC)no subject

Date: 2021-02-22 06:15 am (UTC)Вообще город поразил меня своей разрозненностью. Центр, Падун, Гидростроитель — как будто совершенно разные города! А ещё, помню, я не знал, на какой железнодорожной станции выходить. Ведь ни одна не называется "Братск". Я выбрал "Гидростроитель", думая, что там рядом ГЭС. Но ошибся.)))

Мостик на 4 фото — это просто пять баллов! Сразу чувствуется забота и любовь к людям! :)

no subject

Date: 2021-02-24 06:43 am (UTC)no subject

Date: 2021-07-08 04:30 pm (UTC)