Тункинская долина слишком красива, чтобы заканчиваться показанным в прошлой части Аршаном. В первой части я рассказывал про общий колорит и великолепные пейзажи этих СибМинВод на западе Бурятии ближе к Иркутску, теперь же съездим по Долине вглубь. Перпендикулярный отворот на Аршан - он как борхесовская улица Ривандавиа, за которой "оказываешься в мире более древнем и более надёжном". Курортная легкомысленность остаётся позади, а Тункинский тракт уходит в буддийскую глушь, где с каждым километром всё отчётливее приближается Монголия. В сегодняшнем посте расскажу про райцентр Кырен (5 тыс. жителей), внезапную Нилову Пустынь в горах и дацан Бурхаан-Бабай у бархана Хайр-Хана.

С бурятами весело ездить автостопом. Вот подбирает нас абсолютно адекватный, юморной мужик с маленькой дочкой да везёт до поворота на Аршан... а там вылезает из машины, нервно курит и на чём свет стоит ругает гаишников, пристроившихся у поворота. Постепенно из разговора я понимаю, что водительских прав у него нет и никогда не было. Или вот голосует рядом со мной сельский паренёк на обочине, я по привычке отхожу на сотню метров, и подбирает сперва его, а затем и меня, пожилая интеллигентная чета учительского вида. Из разговоров они вскоре выясняют, что паренёк - их дальний родственник. В Кырен из Аршана регулярно ходят маршрутки... но только по будням, а нас сюда занесло в выходные, и потому вновь пришлось полагаться на попутки. Вот остановилась рядом видавшая виды машина с целой бурятской семьёй, и женщина на заднем сидении взяла ребёнка на коленки, потеснившись ради нас. Но с первых минут разговора я почувствовал взаимный интерес: сперва речь шла о том, чтобы подвезти нас до трассы, потом - до Кырена, а потом - и "чуть дальше Ниловой пустыни", если мы в Кырене согласимся подождать. Мы, конечно, согласились, и вот буряты притормозили у ворот новенькой больницы, а мы побрели по Тункинскому тракту вперёд, договорившись с него не сворачивать:

2.

Больница и школа неподалёку ярко блестят новизной среди покосившихся изб: в основном Кырен - это большое и какое-то неуютное село. Как и многие бурятские и монгольские селения, он начинался с дацана, хотя вполне может быть, что раньше лам сюда пришли торговцы: Кырен стоит в самой середине Долины, в сотне с небольшим километром от Байкала и Хубсугула. Это-то расположение, вкупе с тем, что коренным народам большевики доверяли больше, и предопределило судьбу посёлка: в 1923 году центром новообразованного Тункинского района стала не старинная русская Тунка (см. первую часть), а насквозь бурятский Кырен. И от больницы, до недавних пор видимо выглядевшей примерно так же, тянется своеобразный исторический центр из колоритных деревянных домов 1920-30-х годов:

3.

Здесь, конечно, напрашиваются параллели с Ханты-Мансийском, Нарьян-Маром, Салехардом, какими были те до нефтяного бума. Легко подумать, будто помимо Усть-Ордынского и Агинского был ещё и Тункинский Бурятский автономный округ, или например местные власти из кожи вон лезли, пытаясь таковой организовать.

4.

Причём скорее строилось всё это в 1920-е, чем в 1930-е годы - конструктивизм в эту глушь не доходил, а сталинский стиль ещё не утвердился. Вот скажем совершенно дореволюционного вида дом, ныне занятый Байкальским колледжем недропользования:

5.

А изба с 6-скатной кровлей - и вовсе исходное здание советского Кырена: она была построена в 1921 году как комендатура погранзаставы, которая со временем переродилась в РОВД. Ещё одна точно такая же изба стоит в переулке поодаль - там пограничники жили, да и теперь кто-то живёт. Довершает же сходство с национальной автономией "Титан" - удивительно, но в крошечном Тункинском район есть собственная сеть супермаркетов!

6.

Дальними околицами Кырен выходит к берегу Иркута, но через центр протекает узкая и извилистая Кыренка - в переводе с бурятского Ворона:

7.

С юга над Кыреном, как и над всей долиной, нависает пологий лесистый Хамар-Дабан, более живописными склонами обращённый к Байкалу. На его фоне с моста видна церковь Иннокентия Иркутского архитектурного стиля "чтоб было", построенная в конце 1990-х.

8.

С севера же вдоль долины тянутся Тункинские Гольцы, фасад Восточных Саян, в красках сибирской осени своим величие достойный Заилийского Тянь-Шаня. Где-то над Кыреном, может даже прямо в этом кадре - и пик Стрельникова (3384м), высшая точка хребта, всего на несколько десятков метров уступающая горе Мунку-Сардык - высочайшей вершине Восточной Сибири. Величественную синь заднего плана дополняет жёлтая "парящая кровля" дацана:

9.

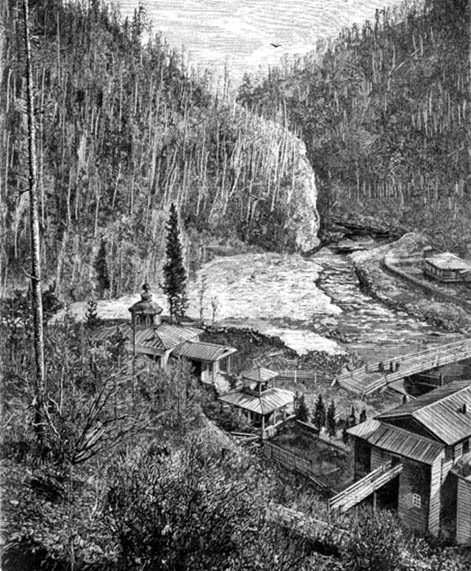

Хочется сказать - "...с которого и начинался Кырен", но нет: истории буддийских храмов в России ХХ века нелинейны, как буддийская концепция переселения душ. Тункинские буряты - это потомки монгольского племени хонгодоров, которое откочевало сюда уже под Россией, в 1680-е годы, не желая выбирать сторону в монголо-джунгарской войне. В Саянах они смешались с сойотами - древним народом, которому "внучатыми племянниками" приходятся не монголы, не тюрки и не эвенки даже, а ненцы. Уходили хонгодоры в том числе и от буддизма, хоть и популярного среди монголов издавна, но лишь в том же 17 веке ставшего их национальной религией. Монгольский миссионеры зачастили к беглой родне в 19 веке, и в прошлых частях я уже упоминал странствующего монаха Галсан Содбо, который освятил Белый камень близ Торов и источники Субурга близ Аршана. Не знаю, был ли он основателем Кыренского дацана, но во всяком случае обитель "Дэчен Даржалинг" возникла в 1806 году без уведомления российской власти, в документах которой монастырь на Кыренке появляется лишь с 1817 года. Первый дацан Тунков, расположенный на бойком месте, "Дэчен Даржалинг" быстро сделался центром Долины - к началу ХХ века тут жило более 500 лам и хувараков (которым стало так тесно, что в 1916 году сам Агван Доржиев начал строить знакомый нам по прошлой части "филиал" монастыря на Койморских болотах), действовали школы и типография (в 1906-10 годах отпечатавшая "Ганжур" - 108 томов учения Будды Шакьямуни), а паломники со всего монголоязычного мира хаживали к здешним оракулам, последний из которых Цыретор-лама умер в 1924 году. Среди гостей монастыря был и Александр Хангалов, усть-ордынский бурят, выучившийся на художника в Иркутске и Петрограде. В 1927 году на одной из своих картин он сберёг для потомков старый облик Кыренского дацана - та обитель была разрушена в 1935 году:

9а.

Новый дацан строился в 2008-11 годах, официально - по картине Хангалова, хотя по мне так у старого и нового дуганов общего не больше, чем у двух любых бурятских храмов. И всё же я бы сказал, что в Кырене - самый красивый дацан Тункинской долины, а реплика превзошла оригинал. Начиная с пламенеющих ворот:

10.

Мы заезжали сюда на обратном пути, когда небо затянуло, а по долине разгулялся ветер. Он колыхал чертополох - обитель выглядела покинутой, и я даже удивился, когда дверь поддалась моей руке:

10а.

Внутри видна ещё не заброшенность, но уже запустение, и дело тут видимо в том, что "Дэчен Даржалинг" окормляется Буддийской традиционной сангхой России, а в оторванных горами от остальной Бурятии Тункинском и Окинском районах влиятельнее буддийская организация "Майдар". Она возникла в 1999 году после Бунта Трёх Дацанов против верховного российского ламы Дамбы Аюшеева, когда тот постановил, что избирать главу сангхи будут настоятели храмов, которых он же, глава сангхи, будет назначать. Отличия "Майдара" от БТСР - сугубо бюрократические, ну и ещё земляческие: центром "бунта" был Койморский дацан (см. прошлую часть), а лидером - лама Данзан-Хайбзун Самаев, к тому времени настоятель дацана в Петербурге, но всё же выходец из окинских бурят.

11.

Ныне "Майдар" включает 5 монастырей, среди которых исходные Койморская "Бодхидхарма" в Аршане, "Пуцогнамдолинг" в Орлике (центр Окинского района) и "Тушита" в Кырене - её часто путают с "Дэчен Даржалингом", а на самом деле стоит она на другом конце посёлка и внешне совершенно невзрачна. Аюшеев же бороться с раскольниками не стал, а просто построил несколько новых дацанов в Тункинской долине. Но судя по этому запустению - кыренцам всё-таки ближе "Майдар".

12.

Вернёмся на трассу, с которой в утреннюю прогулку мы не сворачивали. За мостиком через Кырен-реку начинается этакий Новый Кырен - уже не село, а ПГТ, коим он числился в 1975-91 годах. В двух скверах - воинские мемориалы. Скорбящая мать скрывается в зелени у моста, и рядом с её лицом - отрывистый стих, похожий на рыдания женщины у цинкового гроба:

Убейте войну,

Прокляните войну,

Люди земли,

Мечту пронесите

Через года и жизнью наполните

Но о тех кто уже не придёт - никогда,

Заклинаю - помните!

13.

Герой Советского Союза Жамбыл Тулаев, однако, с фронта вернулся, а умер в 1961 году. Его бюст стоит в тёмном сквере у развилки. С одной стороны - внезапно, местное "Кинокафе":

14.

С другой - главная площадь донельзя ПГТшного вида:

15.

За неё пройти я успел совсем немного, сфотографировав барак в характерной дощатой чешуе - рядом с нами вновь притормозили те буряты, завершив свои больничные дела.

15а.

За Кыреном горы снова приближаются: лежащая в Байкальском рифте Тункинская долина имеет несколько "долин-спутников". Со стороны Байкала это Быстринская и Торская котловины, которые я показывал в первой части, а со стороны Хубсугула - Туранская, Хойтогольская и Мондинская. И нам повезло, что застопили мы не русских, а бурят - если в быту они религиозности совсем не демонстрируют, то у храмов становятся одухотворёнными, как древние паломники, достигшие священных мест сквозь перевалы Гималаев. От "малой" Тункинской в Туранскую долину перевал, конечно, едва заметен, но и его отмечает небольшой бурхан Тамхи-Баряаша:

16.

Звучное бурятское название дословно переводится как "поднеси табак", а неофициально - как Трубка Мира: если с востока, в Торской котловине, Тунки охраняет гигантский бык Буха-нойон (см. первую часть), то с запада страж долины - Шаргай-нойон, небесный богатырь на соловом коне, в мирное время глядящий вдаль да задумчиво покуривающий трубку. Вот эту трубку, в которой лежит теперь целый ворох некуренных сигарет:

17.

Сама же Туранская долина во всей цепочке самая, пожалуй, невзрачная - по сути дела единственное, пусть и довольно крупное село Туран (700 жителей), стиснутое покатыми горами:

18.

Здесь находится очередная развилка - Тункинский тракт по долине Иркута уходит в Мондинскую котловину под горой Мунку-Сардык, и чиркнув по самой границе (Монды - это погранпереход в Монголию), превращается в дорогу на Орлик, центр Окинского района, где ещё остались последние сойоты, а потухшие вулканы по долинам, в отличие от тункинских, имеют самые настоящие кратеры. Через Монды же дорога выводит на Хубсугул, который называют Младшим братом Байкала - это крупнейшее в Монголии пресное озеро, вытянутое по тому же рифту, но с Байкалом при том связанное только через Селенгу. Посёлок Ханк за погранпереходом сообщается с Иркутском и Улан-Удэ гораздо крепче, чем с Улан-Батором, а в 18 веке и вовсе был "дублёром" Кяхты на Великом Чайном пути - говорят, даже избы русских купцов в нём ещё сохранились. До локдауна этот уголок степной страны жил своей пограничностью: монголы ездили торговать в Тунки, а иркутяне - отдыхать на Хубсугул, как и все монгольские озёра славный умопомрачительный рыбалкой. Я сетовал нашим попутчикам, что кабы не закрытые границы - мы бы держали путь на Хубсугул. Жена водителя отвечала, что мечтает там побывать, но всё никак не соберётся. Я вспомнил свою поездку в Монголию и сопровождавший нас там языковой барьер: "вы-то с монголами хоть объясниться сможете", но эта мысль бурятам не очень понравилась - не раз доводилось слышать, что на монголов, при всём сходстве, они поглядывают свысока.

19.

В общем, Хубсугул и Долина Вулканов остаются на следующий раз, а из Турана мы под прямым углом повернули на север, к Тункинским Гольцам. Вскоре после околицы - мост через Иркут, здесь медленный, как водохранилище.

20.

На него нанизаны 5 тункинских долин, однако есть и шестая - Хойтогольская долина на речке Ихэ-Ухгунь. По коньону которой туда и пролегает дорога:

21.

Отдельные скалы на ней вполне достойны мысов Кругобайкалки:

22.

Ихэ-Ухгунь на Иркут не похожа, и в порогах её хлещет вода:

23.

Каньон постепенно расширяется, и километрах в 5 от Турана за очередным поворотом видишь прогуливающихся благообразных старушек и санаторные корпуса:

23а.

Вдоль речки вытянут на пару километров посёлок Ниловка с явным центром напротив отвесной скалы:

24.

Центр - это ванный корпус. В прошлых частях я не раз восторгался тункинскими СибМинВодами - по Долине и окрестным горам разбросано более 300 аршанов (минеральных источников), концентрацией которых Тунки достойны разве что Курильских островов или Камчатки. Ещё больше впечатляет разнообразие тункинских аршанов, причём радикально отличаться по составу и свойствам могут даже два ключа в нескольких метрах друг от друга. И в Аршане мы пили воду из железистого Глазного источника, в Жемчуге - купались в метановой воде, ну а Ниловка славится радоновыми водами с температурой 41 градус. Для питья эти воды не пригодны, а вот о том, что где-то тут есть место для чудесных исцелений кожи и суставов, знает каждый от Иркутска до Улан-Удэ. Хотели здесь искупаться и мы, но по осени ванны были закрыты на ремонт, да и в принципе открытого в Ниловке была разве что пара сельских магазинов:

25.

Название "Нилова пустынь", подозреваю, москвич и сибиряк слышат совершенно по-разному. Для меня Ниловой пустынью всегда был огромный старый монастырь, сказочный город на Салигере, о котором сам я когда-то писал поверхностно и неловко на заре ведения ЖЖ. Но "пустынь" - вариация скита, а Нил - нередкое среди церковных деятелей имя. Радоновый источник на Ихэ-Ухгуни буряты называли просто Туранский аршан, о котором и доложил в 1830 году иркутскому генерал-губернатору Вильегльму Руперту некий пристав по фамилии Черепанов. Послав в Тункинские гольцы пару экспедиций и ознакомившись с их отчётами, Руперт распорядился в 1840 году начать строительство первого курорта будущих СибМинВод, а по завершении в 1845 - взял да подарил его восточно-сибирскому архиепископу Нилу (Исаковичу). Как я понимаю, по факту курорт никуда не делся - просто кто, кроме скитников, согласился бы приглядывать за ним в такой глуши? В 1850 году на берегу Ихэ-Ухгуни была построена церковь Нила Столбенского, а год спустя Нилова пустынь вошла в число действующих монастырей. Поправляли здоровье здесь иркутские декабристы, и, попутно исследуя аршаны, Василий Обручев в 1890 году. Но в 1930-каком-то году все постройки Ниловой пустыни были уничтожены пожаром, и всерьёз за возрождение курорта, учредив здесь санаторий, советская власть взялась лишь в 1976 году.

25а.

На месте церковки теперь базар саган-дали - так от бурят к туристам, от туристов в народ ушло название рододендрона Адамса. Редкая луговая трава, он растёт кое-где в глуши Дальнего Востока, в предгорьях Тибета, но в первую очередь - в Саянах, где стал таким же симвомолом, как на Алтае золотой корень или на Сихотэ-Алине женьшень. Саган-далю заваривают в чай, но сыпать его нужно крайне осторожно - бодриД эта травка так, что сна лишить может на пару дней вперёд.

26а.

В целом, Нилова пустынь не похожа на типичные разгульные весёлые курорты - здесь даже мобильник не ловит, и сопровождает суровое ощущение Глуши.

26.

Главной же достопримечательностью Ниловой пустыни для нас стали поползни - мелкие, юркие, и главное - совершенно не пуганные. Они спокойно садятся на руку или ботинок или зависают на пару секунд перед самым лицом. Когда я протянул поползню пустую ладонь, он тут же требовательно клюнул её. Но разве можно обижаться на такую милоту?!

27.

В узкой Ниловке несколько небольших пансионатов, разбросанных на пару километров от ванного корпуса по обоим берегам. Да и своих жителей тут человек сто или двести:

28.

Зима в 2020-м ворвалась в золотую осень резко и рано - по ночам здесь в середине октября температура опускалась хорошо за -10 градусов. Но под ярким сибирским солнцем днём становилось откровенно жарко, а потому в одних излучинах ущелья ещё стояла ранняя осень:

29.

А в других была уже глубокая зима:

30.

Самый красивый обрыв - в километре после Ниловки. Но пешком по ущелью мы шли обратно, а "туда" ехали с всё той же бурятской семьёй:

31.

После кыренской больницы направлявшейся к дацану - то ли помолиться за больного родича, то ли возблагодарить духов после оптимистичного УЗИ. Скорее даже второе - дацан Бурхан-Баабай во всех Тунках известен как место паломничества будущих матерей. Бурхаан-Баабай - это другое прозвище уже знакомого нам по прошлой святыне Шаргай-нойона, обителью и сторожевым постом которого считалась песчаная гора Хайр-Хан. Вместе с Бык-горой над Зун-Мурином она обозначала исторические границы Тункинской долины - между этих гор все свои, а за горами враги бродят! Хайр-Хан, как и Белый камень близ Торов, был местом тайлаганов (шаманских праздников), и лишь в 1867 году ламы осторожно поставили рядом с бурханом первый субурган. До создания монастыря дело дошло лишь на рубеже 1910-20-х годов, но конечно же, та обитель была уничтожена подчистую. Возрождаться, впрочем, она начала с первым "ветром перемен" уже в 1980-х, а в нынешнем виде отстроилась в 2014 году. Ныне это, пожалуй, крупнейший дацан Западной Бурятии... и важнейший оплот Традиционной сангхи посреди вотчины "Майдара".

32.

Масштабы комплекса и правда впечатляют. Чуть поодаль даже ретритный центр стоит, как где-нибудь в Таиланде или Непале. Символ Бурхан-Баабая - Жалсан, этакий буддийский маяк, бочка со священными текстами, воздетая на высокий шест. Нередкий атрибут в монастырях Тибета или Монголии, у наших буддистов жалсаны есть только здесь, но фигурирующее в любом тексте об Бурхан-Баабае определение "единственный в России" всё же не вполне верно - в дацане их два:

33.

Ведь дорога делит дацан на две части, каждая со своим столпом. Слева от дороги - ретритный центр, какие-то трапезные, подсобки и паломничьи гостиницы, сцена для богослужений на открытом воздухе и маленький дуган очищения, куда нужно сперва заходить после некоторых действ вроде похорон. Само очищение - это омовение лица и рук да окуривание благовониями.

34.

Ворота собственно дацана за дорогой. Рядом целая гирлянда объявлений сообщает о том, что ламы-астрологи ведут приём в цоколе главного дугана, женщинам вход разрешён только в юбках (с прокатом за 10 рублей), а фотосъёмка в обители платная - 200 рублей, иначе штраф на 1000. 200 рублей заплатить мне было не жалко (тем более во многих дацанах фотографировать вообще запрещено), 1000 - уже не хотелось бы, но в итоге следующие кадры делать пришлось нелегально - касса уже закрылась по случаю несезона.

35.

А вот обряды мы старались соблюсти: первым делом, оказавшись в буддийском храме, нужно совершить гороо - ритуальный обход всей территории по часовой стрелке. Слева от дорожки гороо - хий-морины, "кони ветра", флажки-обереги с цветами разных стихий: повесить такой - примерно как в церкви поставить свечу у иконы. Справа, между субурганов (пагод-"часовен") - хурдэ, "молитвенные барабаны", которые нужно вращать. Как латынь у католиков или арабский у мусульман, у буддистов северной ветви есть свой язык богослужений - тибетский. На нём и пишутся молитвы да вкладываются в хурдэ, активируясь от каждого поворота:

36.

К хурдэ крепятся таблички с именами благодетелей, изнутри дополненные, видимо, молитвами за их благополучие:

37а.

Эти таблички - особенность Бурхан-Баабая, а взгляд к ним привлекают мудрые цитаты самых разных культур и эпох:

37.

В конце гороо - небольшой музей ламы Лопсон-Базара Менженова. Увы, сам музей был закрыт, а гугл об этом человеке почти ничего не знает. Но пояснение, что сам дом построен в 1922 году, наводит на мысль, что Менженов сделал первую попутку создания здесь дацана:

38.

В главном храме - статуи будд, запахи благовоний, удивительно звучащие на непонятном языке молитвы лам. Но там фотографировать я не решился:

39.

Рядом - небольшая звонница, где не колокол висит и даже не гонг, а что-то вроде огромного барабана:

40.

Рядом с главным дуганом - неприметный старый дуган, который воздвиг на заре Перестройки глава совхоза "Туранский" Илья Маншеев.

41.

За главным дуганом - Жалсан, поставленный, по разным данным, то ли в 1919, то ли в 1923 годах и ставший символом Бурхан-Баабая. Каким-то чудом (в разобранном виде?) он даже пережил советскую эпоху, и лишь опоры в 2013 году были заменены с деревянных на металлические:

42.

Бочка, как я понимаю, из тех же времён. А вот в "избушку" у Жалсана мы не заглянули зря - это туда приезжают женщины просить о ребёнке или, если таковой уже зачат, его благополучии. И оставляют в дар игрушки.

42а.

На дальней стороне дацана - бурхан, как буряты называют святые места шаманства. Ряд шестов заставляет вспомнить Ольхон, а с хий-моринами соседствуют хадаки - цветные ленты в дар местных духам. Здесь молятся Белому старцу, из монгольских преданий вошедшему в буддийский пантеон ещё в 17 веке, но в первую очередь - Шаргай-нойону, к обители которого ведёт запретная тропа.

43.

Запрет мы, конечно, нарушили, но не в наглую, а обойдя дацан по роскошному древнему лесу, под соснами которого и динозавров легко вообразить:

44.

Хайр-Хан я сразу обозвал "филиалом Чарских песков" - про это потрясающее место близ БАМа я пока не рассказывал. Одинокий песчаный бархан высится над Иху-Ухугунью, и лишь вершину его венчает сосновый бор. Песок с этой горы испокон веков был для бурят оберегом, и отправляясь на войну, в далёкое путешествие или паломничество, они набирали здесь мешочек, который носили у сердца. Местные ветераны Великой Отечественной вспомнят, как Шаргай-нойон закрывал их своей бронёй от немецкой пули.

45.

На кадре выше видны Тункинские гольцы ха грядой низких сопок. Другая такая гряда - в междуречье Ихэ-Ухугунь и Иркута, а за ней просматривается Хамар-Дабан:

46.

Впереди виднеется сама Хойтогольская долина, где стоит соответственно село Хойто-Гол (около 500 жителей). Там, между прочим, есть своя достопримечательность - этнографический музей, в 1990 году обустроенный в стационарной деревянной юрте всё тем же председателем Туранского совхоза Ильёй Маншеевым. Бывавшие там туристы все в один голос говорили, что музей очень интересный и душевный, а подвозивший нас хойтогольский паренёк даже слегка обиделся, что мы туда не заехали.

47.

Проблема в том, что надо было туда именно заехать - Хойто-Гол хоть и в прямой видимости от Хайр-Хана, а по километрам (8-9) как бы не дальше, чем Туран:

48.

Мы долго пылили песчаные склоны в поисках точки, с которой открылся бы лучший вид на западный конец Тункинских гольцов - восточный я показывал в первой части. И если на востоке Иркут отделяет от этого хребта Олхинское плато, то на западе - высочайший от Енисея до Охотского моря массив Мунку-Сардык на границе с Монголией.

49.

Мунку-Сардык отсюда не виден, но я сходу принял за него вот этот вот кайлас. На самом деле это Алтан-Мулдарга, или Золотой Голец (3157м), священная гора тункинских бурят, не самая высокая, но явно самая красивая вершина Тунков, похожая на ступенчатую пирамиду. Ей и закончу рассказ про Тункинскую долину с надеждой вновь увидеть эти горы по дороге в Орлик или на Хубсугул.

50.

В следующей части покинем Сибирь и отправимся на юг... только не в Турцию, а в Краснодар, который я посетил в той же самой поездке.

БАЙКАЛ-2020

Обзор и оглавление.

Иркутский Север

Байкало-Амурский маршрут. Предыдущая часть путешествия.

По Ангаре. Братск - Балаганск.

Большой Иркутск - будет позже.

Кругобайкальская железная дорога

Иркутская ГЭС и окрестности (остатки в городе).

КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.

КБЖД. Шумиха - Киркирей.

КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.

КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.

Култук и окрестности.

Слюдянка и Байкальск.

Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.

Тункинская долина

Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.

Окрестности Аршана.

Кырен и Нилова Пустынь.

Ольхон - будет позже.

Апшеронская узкоколейка на другом конце страны - см. оглавление.

no subject

Date: 2021-03-04 12:32 pm (UTC)поползень

Date: 2021-03-04 02:17 pm (UTC)RE: поползень

Date: 2021-03-04 06:32 pm (UTC)Впрочем, среднеазиатский белокрылый дятел, очень близкий российскому большому пёстрому, изредка отскакивает вниз, что я с удивлением видел даже лично. Но всё же изредка и среднеазиатский. А пополезнь запросто так бегает вниз головой.

RE: поползень

Date: 2021-03-05 07:11 am (UTC)RE: поползень

Date: 2021-03-05 05:12 am (UTC)RE: поползень

Date: 2021-03-05 05:14 am (UTC)RE: поползень

Date: 2021-03-08 03:00 am (UTC)RE: поползень

Date: 2021-03-08 07:03 am (UTC)А оползень поползней, сотнями ползущих по деревьям — зрелище, должно быть, незабываемое) Что-то типа великого карпатского совопада, бывающего раз в 1200 лет

Re: поползень

Date: 2021-03-08 08:15 am (UTC)Поползень прав всегда, потому что может ползти в любую нужную сторону, а другие в любую не могут :)

RE: Re: поползень

Date: 2021-03-08 08:19 am (UTC)Re: Re: поползень

Date: 2021-03-08 08:49 am (UTC)RE: Re: Re: поползень

Date: 2021-03-08 09:01 am (UTC)вопрос лишь — зачем? электрики на столбы забираются с "кошками", устройство старое, нет смысла менять. Иные варианты применения мне в голову не приходят.

no subject

Date: 2021-03-04 03:08 pm (UTC)"отрывистый стих, похожий на рыдания женщины у цинкового гроба:

Убейте войну,

Прокляните войну,

Люди земли,

Мечту пронесите

Через года и жизнью наполните

Но о тех кто уже не придёт - никогда,

Заклинаю - помните!"

Напомнило стихи, которые я видел на памятнике в Хиросиме (английский перевод)

Give back my father, give back my mother

Give grandpa back, grandma back

Give me my sons and daughters back

Give me back myself

Give back the human race

As long as this life lasts, this life

Give back peace

That will never end

Циники скажут, что японцы своими зверствами сами заслужили себе кару в виде атомных бомб (и я с этим даже соглашусь), но антивоенного пафоса это не отменяет.

no subject

Date: 2021-03-06 07:57 am (UTC)Под такие заклинания сколько войн развязали и людей убили...

no subject

Date: 2021-03-04 03:20 pm (UTC)no subject

Date: 2021-03-04 04:11 pm (UTC)no subject

Date: 2021-03-04 06:37 pm (UTC)Эту серию постов надо бы позже перечитать. А когда ты возьмёшься за выезды по Ленинградской области?

no subject

Date: 2021-03-04 08:45 pm (UTC)no subject

Date: 2021-03-05 05:25 am (UTC)no subject

Date: 2021-03-05 07:37 am (UTC)no subject

Date: 2021-03-05 08:21 am (UTC)no subject

Date: 2021-03-11 06:04 pm (UTC)no subject

Date: 2021-03-05 08:44 am (UTC)no subject

Date: 2021-03-04 07:08 pm (UTC)no subject

Date: 2021-03-05 02:45 am (UTC)no subject

Date: 2021-03-05 07:33 am (UTC)no subject

Date: 2021-03-05 09:43 am (UTC)Существуют (к счастью, немногочисленные) радикально-панмонголистские личности, ратующие за полное упразднение отдельного бурятского языка и переход на халха-монгольский как "настоящую" норму.

no subject

Date: 2021-03-08 03:11 am (UTC)***не раз доводилось слышать, что на монголов, при всём сходстве, они поглядывают свысока.***

Однажды к моему однокашнику по университету, "монгольскому" монголу, как-то приезжала бурятская, но прямая родня из Бурятии — они друг другу четвероюродные то ли братья, то ли дядя с племянником, К сожалению, не помню, из какого района. Они никаких проблем , чтобы общаться на своих родных языках, не имели.

С другой стороны, был свидетелем, как тункинский бурят с заиграевским бурятом не смогли общаться на своих бурятских диалектах и перешли, естественно, на русский.

А в другой подобной ситуации буряту с монголом вообще пришлось общаться по-английски, так как монгол русского не знал, а английский, будучи преподавателями вузов, они оба знали прилично. Конечно, самую базовую лексику друг друга они понимали, но и тут у них несколько различались и произношение, и значения одинаковых слов, а дальше вообще не пошло.

no subject

Date: 2021-03-08 03:39 pm (UTC)no subject

Date: 2021-03-05 08:43 am (UTC)no subject

Date: 2021-03-04 07:16 pm (UTC)no subject

Date: 2021-03-04 08:40 pm (UTC)no subject

Date: 2022-04-03 04:31 pm (UTC)Так же назван и Иркутск, целиком и полностью стоящий на могучей Ангаре: первый Иркуцский острог стоял на ангарской излучине напротив места впадения Иркута в Ангару.

no subject

Date: 2021-03-05 03:19 am (UTC)no subject

Date: 2021-03-05 08:43 am (UTC)no subject

Date: 2021-03-08 03:13 am (UTC)-- Ну собственная она не для района, а для Бурятии, есть во многих населенных пунктах. А в Кырене, соответственно, тункинский из "Титанов".

***бодриД эта травка так, что сна лишить может на пару дней вперёд.***

-- А если сыпать ее не в меру и долго, то может быть поздно пить "Боржоми" ;) Это, впрочем, ко всем вересковым относится.

no subject

Date: 2022-04-03 04:42 pm (UTC)Интересно, что первое название этого посёлка было Турт, и был он русской купеческой деревней на одном из торговых путей с Китаем (ну, Вы это и описали).

Потом был передан монголам по настоянию китайцев, которым крайне не нравился русский форпост на Хубсугуле.