О Нерчинских рудниках и Нерчинской каторге большинство читающих эти строки знают со школьной программы: друзья Пушкина декабристы во глубине сибирских руд хранили гордое терпенье, а русские женщины Некрасова держали до Нерчинска долгий путь. Корректнее было бы называть те рудники и тюрьмы Аргунскими или Даурскими - показанный в прошлых частях Нерчинск был только центром обширного региона, в котором они находились. Мрачная колыбель русской цветной металлургии лежит в 200-300 километрах юго-восточнее, в основном на степных притоках пограничной Аргуни. Настоящим её центром был Нерчинский Завод - ныне районное село (2,3 тыс. жителей) на речке Алтача. Это - абсолютное Забайкалье, впечатляющее не столько памятниками прошлого (которые тут есть), сколько гнетущей атмосферой "проклятых рудников" и изложенным в прошлой части жестоким колоритом гуранов.

Степной юг Забайкальского края напоминает своей структурой Дон или Кубань - гнездовая сеть селений и связующая их паутина дорог. С той разницей, что сёла здесь меньше, расстояния - больше, рельеф сложнее, а на дорогах как правило даже асфальта нет. Сеть превращается в лабиринт: по карте пункт А с пунктом Б соединяет 5 маршрутов, но не убить подвеску или поймать попутку можно лишь одним из них. Лучшая подсказка - маршруты автобусов, а вот как транспорт автобусы имеют тот недостаток, что билет на них можно оплатить только на весь маршрут от Читы до конечного пункта. Добавьте сюда ещё и общую угрюмость забайкальцев, настороженное отношение к чужакам и убеждённость, что в такие края забираются или не по доброй воле, и со злыми намерениями - и можете представить, какой нетривиальной задачей становится забраться в эту глушь. Особенно когда к постоянным сложностям стихия подбрасывает временные: основной путь в НерЗавод - через Нерчинск и показанное в прошлой части Калинино с его руинами 300-летней церкви, у которых по изначальному плану мы с Петром должны были поймать автобус из Читы. Но ещё в Сковородино меня накрыл мощный ливень, не прекращавшийся почти сутки, а в Сретенске мне позвонил

2.

Автостопом по диким степям Забайкалья мы продирались натурально весь день, с тремя 2-3-часовыми зависами у обочин, где даже воды не попить. Машины ехали мимо, некоторые останавливались поговорить, но в благонадёжности нашей водители не убеждались, и мы продолжали стоять. Особенно охотно разговаривали с нами те, кому ехать до соседней деревни - вероятно, потому, что их такой контакт ни к чему не обязывал, а вот интерес к непонятным гостям разбирал. Гураны не сговариваясь выработали консенсус относительно нашей сущности - на жуликов, браконьеров, старателей или сектантов не похожи, на педиков тем более, туристы здесь не ходят, а значит остаётся только один вариант: мы - чёрные копатели. Те же, кто подвозили нас, напротив, проявляли редкое дружелюбие: ведь по каким-то своим причинам они были настроены к нам хорошо изначально. И кто только нас не подвозил! Местный "смотрящий" во главе растянувшийся колонны трёх джипов, оказавшийся и неплохим краеведом. Опер, ехавший в какую-то деревню "на труп". Двое золотарей, решивших с прииска смотаться в посёлок, и один нарвал в поле цветов, а другой поделился лайфхаком, что нерзаводские девушки отдаются за бутылку пива. 40 километров мы и вовсе проехали в кузове "зила", водитель которого сделал ради нас небольшой крюк.

3.

Так мы добрались до села Ивановка, куда сходятся с разных сторон дороги в Нерчинский Завод. На кадре выше обратите внимание на указатель - район старых рудников выдают стоящие треугольником на дорогах к Нерчинску и Борзе посёлки с характерными названиями - Нерчинский, Газимурский и Александровский Заводы, "для своих" соответственно Нерзавод, Газзавод и Алекзавод.

4.

Сама Ивановка - деревня в одну улицу (390 жит.), вытянутая вдоль соединившейся дороги. Первыми жителями её в 1747 году стали горнозаводские крестьяне и мастеровые Нововоскресенского рудника, и кажется, пара курных изб с брёвнами под конёк уцелели тут с той эпохи:

5.

5а.

От Ивановки до Нерзавода - всего 12 километров под гору. У дороги - руины крупнейшего в старые времена Воздвиженского рудника, основанного в 1746 году и сто лет спустя дававшего в Нерчинском округе почти четверть добычи. С 1951 года на нём уже советская шахта добывала полиметаллическую руду, но она закрылась в 1993-м, а в 2001 расселили и стоявший вокруг неё посёлок.

6.

Впереди уже видна нависающая над Нерзаводом двугорбая гора Крестовка (768м), но рассказ, как водится, начнём издалека:

7.

Историю русской экспансии в Даурию я излагал в Албазине и первой части про Нерчинск. В 1640-50-х годах казаки из Якутска через Становой хребет спустились на Амур, а в 1650-х отряд Афанасия Пашкова из Енисейска основал Нерчинск на левом амурском истоке - Шилке. Ведь помимо многочисленных народов, с которыми столкнулись тут казаки - земледельцев дауров и дючер и кочевников мурченов (конных эвенков), на Даурию претендовали маньчжуры, к тому времени из степной орды превратившиеся в империю Цин во главе покорённого Китая. Воевали с ними в основном на Амуре: маньчжурский флот не мог подняться в Шилку, а в степях от Шилки до Аргуни хозяином оставался тунгус. В 1667 году, однако, первым сразившийся с казаками тунгусский князь Гантимур внезапно пришёл под стены Нерчинска с немалым войском и попросился в русское подданство, таким образом превратив междуречье истоков Амура в русско-китайский буфер. И царь, отправляя послов к богдохану, наверное сделал бы из этой гиблой степи предмет торга, если бы в 1676 году тунгусы Аранжа и Мани не притащили нерчинскому воеводе Павлу Шульгину странные камни, найденные у Култук-горы в 12 верстах от берега Аргуни. К месту находки Шульгин отправил боярского сына Василия Милованова и рудознатца Филиппа Свешникова, которые вернулись с обозом руды и предположением, что речки Алтача и Мунгача (Золотинка и Серебрянка в переводе) свои названия носят не просто так. В Нерчинске мастер Козьма Новгородцев смог получить из 4 пудов руды 375 г металла - сплава свинца с серебром. Но этого было достаточно, чтобы воевода Фёдор Воейков в 1681 году на всякий случай поставил Аргунский острог на "китайском" берегу, в устье речки Маритки. В 1686 году, в разгар обороны Албазина, прапорщик Лаврентий Нейтер смог выделить из аргунской руды 13 золотников (65г) чистого серебра, после чего воевода Иван Власов отправил камни на экспертизу в Москву. Там, в лабораториях Стрелецкого приказа, рудоплавец Яков Галкин вынес 10 октября 1688 года окончательный вердикт - в Даурии есть серебро! И казалось бы, что тут такого в нашей переполненной природными ресурсами стране? Да вот сложно поверить, что вплоть до ХХ века Россия считалась страной, крайне бедной полезными ископаемыми, а наших первых серебряных рудников, найденных в 15 веке византийцами из рода Палеолог на притоках Печоры, хватило совсем ненадолго. Понятия "инфляции" в те времена не было, и твёрдой валютой, не зависящей от экспорта, располагали лишь те страны, которые чеканили монету из своего серебра. А потому совсем не удивительно, что в 1689 году Россия согласилась уступить по Нерчинскому договору Амур, лишь бы удержаться на Аргуни. Только Аргунский острог по новой границе пришлось перенести на левый берег к устью Кумары:

8а.

Село Аргунск и ныне стоит у границы, но как я понимаю, там нет теперь ничего интересного, кроме нескольких старых домов. Расцвет его пришёлся на первую четверть 18 века, когда Аргунск был главными воротами в Китай и вторым центром Даурии после Нерчинска, но в 1727 году новый пограничный договор отдал эту роль Кяхте. А вот заимки за рекой местные жители ставить повадились так активно, что прилегающий район Китая и ныне называется Шивей-Русская национальная волость. Последних чистокровных русских стариков с отбитой хунвейбинами памятью там можно было встретить ещё лет 5 назад.

8б.

К весне 1689 года Галкин приехал в Нерчинск с указом о строительстве завода у Култук-горы, и к 1692 году на Алтаче были возведены первые горны. Но с отбытием Галкина стройка остановилась, и вновь взялись за неё лишь в 1700 году приглашённые (вероятно, из Аргируполиса, как в закавказском Алаверди) греки Александр Лавандиан и Спиридон Мануйлов за пятую часть от произведённой продукции. Которая после запуска завода 1704 составляла пол-кило серебра и чуть более центнера свинца ежегодно. В 1706 предприятие возглавил Семён Грек и сыном Иваном, но в общем дела на Аргунском заводе (так назывался он поначалу) шли ни шатко ни валко, да и работал он с апреля по октябрь, а зимой брался под охрану казаками. Развитие производства в столь далёком краю и в наши дни пускать на самотёк сами видите, а уж 300 лет назад - так и подавно. Первым делом, в 1720-22 годах, власти стали пытаться наладить систему управления. Из подчинения нерчинского воеводы завод был передан Берг-коллегии, в которой было учреждено Нерчинское горное начальство, или Бергамт. Сам завод под началом Иллариона Голенищева-Кутузова прошёл первую капитальную реконструкцию, освоив круглогодичный режим работы, и видимо примерно с этих лет из Аргунского стал Нерчинским. Производство серебра достигло нескольких пудов, однако в 1731-33 годах вновь остановилось исчерпанием имевшихся рудников. Заложить новые было не так-то просто - развитие упёрлось в дефицит рабочей силы. Тогдашняя Россия была ещё и очень малолюдной страной, по населению уступавшей иным европейским державам. На её просторах было много буйных голов, но мало рабочих рук, и вот кому-то в петербургских кабинетах пришла идея одних сделать вторыми. В 1739 году в Даурии возник первый "дальстрой" - Нерчинская каторга на рудниках и заводах, фактически бывшая и программой принудительного переселения. Ведь отбыв своё, каторжане редко решались идти тысячи вёрст туда, где их скорее всего уже не ждали. Потомки кандальных оставались в Даурии горнозаводскими крестьянами, сёла которых одно за другим возникали на притоках Шилки и Аргуни:

8в.

Тут стоит сказать, что у территориально-производственных комплексов советской экономгеографии был прототип - горные округа, представлявшие собой неделимые системы заводов, рудников, транспортных путей, приписных сёл, сельскохозяйственных и лесных угодий с общей администрацией. Округа могли быть частными, казёнными или кабинетными (то есть находящимися в личной собственности императора), и именно к последним относился Нерчинский горный округ размером с современную среднерусской область (35 тыс. км²), сформированный указами 1747, 1763 и 1787 годов. За эти 40 лет он сильно изменился: к первому указу тут было несколько рудников и всего 1 завод, к последнему - 8: следом за сёлами выросли Дучарский (1760), Кутомарский (1764; на кадре ниже), лежащий за границами округа Шилкинский (1767), Воздвиженский (1776), Екатерининский (1777), Газимурский (1778) и Александровский (1792) заводы. В разное время в округе действовало до 400 рудников (единовременно - до 40) в 9 группах - Урулюнгуйской, Аргунской, Средне- и Нижне-Борзинской, Нерчинской, Верхне-, Средне- и Нижне-Газимурской и Шилкинской. Следом запускались сопутствующие производства - например, крупнейший в Сибири Петровский железоделательный завод (1789, ныне Петровск-Забайкальский) в 800км западнее или суконная фабрика (1798) в Нерчинском Заводе. Для рабочих и мастеровых создавались госпитали, горные аптеки, учебные заведения... но производство упёрлось в новый "потолок".

8г.

Расцвет Нерчинских рудников прошёл в 1764-76 годах под началом Василия Суворова (двоюродного брата великого полководца), когда добыча серебра достигала 600 пудов в год. Дальше она лишь снижалась, и ни внедрение новейшей геологоразведки французом Евгением Барботом де Марни, ни реконструкция заводов и реорганизация школ Степаном Татариновым и Тимофеем Бурнашевым не могли остановить этот процесс. Легкодоступные руды скудели, угар (потеря металла при плавке) рос, к середине 19 века превысив 1/3 (в 18в. было 12%), а то, что оставалось, было всё менее и менее выгодно везти за тридевять земель. Серебро отправлялось в Барнаул (где находился плавильный завод, а неподалёку и монетный двор в Сузуне) и напрямик в Петербург, свинец по большей части сбывался в Китай для обмена на промышленные товары. Геологоразведка же работала и в не столь глухих краях, находя серебро и свинец ближе к столицам. С 1830-х годов главным богатством Нерчинского горного округа стало золото, а с 1850-х, то есть ещё до Великих реформ, заводы начали закрываться. Первым, в 1850-м, выбыл Шилкинский завод (см. здесь), дольше всех, до 1907 года, держался Кутомарский - его вид накануне закрытия опять же на кадре ниже. Продолжалась и каторга, которую не смог на себя оттянуть даже Сахалин, и именно проклятые рудники, с которых клеймённым людям не было возврата, осталась в народной памяти символом первого в России района цветной металлургии.

8д.

Нерчинский сереброплавильный завод, несколько раз менявший местоположение и на нынешнем месте построенный в 1764 году, встал в 1853-м. Но внутри округа он не зря назывался Большим или Первоначальным - его посёлок удержался на плаву как административный и торговый центр горняцкой округи. У подножья Крестовки (бывшей Култук-горы) ещё лежат два района, разделённых рекой, которые можно было бы назвать Горняцкой и Купеческой сторонами. Центр городка (пардон, селом его язык назвать не повернётся) теперь - именно купеческая сторона, и все дороги Нерзавода выводят на пыльную знойную площадь, над которой нависает Дворец Кандинских:

9.

Звучная фамилия тут не случайна: Кандинские были потомками вогульских князей с притоков Оби, давным-давно лишившимися своего Кондинского княжества и дворянских чинов. К началу 18 века судьба привела их в Якутск, где Пётр Кандинский промышлял воровством из церквей, за что в 1752 году ушёл в кандалах на Нерчинский Завод. Ещё лет через 20 он встретил на каторге своего сына Хрисанфа - тот перещеголял отца, став и вовсе разбойником тёжных дорог. Отбыв срок, Хрисанф взялся за старое, но только теперь видел цель: в Даурии у него родилось то ли 6, то ли 7 сыновей и 1 дочь, для которых разбойник занимался "первоначальным накоплением капитала". К 1817 году Кандинские вошли в купеческое сословие, а в 1834 стали купцами 1-й гильдии. Своего разбойничества Хрисанф от сыновей не скрывал, но видимо на свой лад пришёл к мысли, что ограбление банка ничто в сравнении с основанием банка: Кандинские преуспели как ростовщики и совладельцы, а заодно коррупционеры, быстро находившие общий язык с начальством вплоть до Михаила Сперанского, бывшего тогда иркутским генерал-губернатором. Помогали тут и родственные связи: плодились Кандинские вполне по-крестьянски, и уже к 1820-м годам представляли собой целый клан из 34 человек. Девушки из этого клана выходили замуж за крупных чиновников, а крупные чиновники охотно выдавали за Кандинских своих дочерей. С таким покровительством, конечно, вогулы стали настоящими хозяевами Забайкалья, на своё усмотрения устраивая даже порки и казни. К середине 19 века, кажется, во всём Нерчинском уезде не было человека, который не ходил бы у Кандинских в долгах. Центрами их империи стали Бянкино (аванпорт Нерчинска, где они освятили пару церквей) и Нерчинский Завод, где в 1830-40-е годы разрослась роскошная усадьба. И даже Бутинский дворец в Нерчинске был лишь её производным - ведь начинали золотопромышленники Бутины именно как приказчики у Кандинских...

10.

Дворец Кандинских стал неофициальным центром Нерчинского горного округа, где собиралась и его культурная элита. Например, литературный кружок, куда в 1820-х годах входили поэты Александр Кулибин (сын механика Кулибина), Фёдор Бальдауф и Алексей Таскин из числа горных инженеров. Здесь же останавливались в 1827 году Екатерина Трубецкая и Мария Волконская, приехавший к мужьям-дворянам-каторжанам на соседнем Благодатском руднике. Породнились Кандинские и с местным дворянством - потомками крещённых тунгусский князей Гантимуровыми и Катанаевыми, а дальше и сами постепенно прошли путь из пиратов в аристократы. Один из 7 сыновей Хрисанфа Сильвестр уехал в Москву, где в 1866 году родился его внук Василий Кандинский - впоследствии основатель русского абстракционизма, в чьих картинах потомки усматривают (и я бы на их месте усмотрел!) югорские и тунгусские мотивы. Другим правнуком Хрисанфа Петровича стал Виктор Кандинский, родившийся в 1849 году в Бянкино - он тоже уехал в Москву в университет, но только выбрал путь врача, а не коммерсанта. Жизнь изрядно покидала его туда-сюда, и вот в 1877 году на русско-турецкой войне, на борту миноносца, гурана накрыл странный психоз, от которого он даже бросился за борт. Незадачливого доктора спасли и в Севастополе списали на берег, и в попытках разобраться, что же было с ним, моряк стал великим психиатром Виктором Кандинским.

11.

Но простым крестьянам, охотникам, казакам в Забайкалье было с того не легче, и вот в 1851 году на местных цапков нашёл управу новый генерал-губернатор Николай Муравьёв. Его планы были амбициозны и в итоге воплотились - он возвысил Читу, основал Благовещенск, Хабаровск и Владивосток, заселил казаками Приамурье и присоединил к России те края, что были уступлены Китаю в 1689-м. Взятки местечковых бандитов его явно не могли впечатлить, и видя такое, влиятельная родня Кандинских отвернулась от них в страхе лишиться кресел. После короткой ревизии Муравьёв аннулировал все устные и откровенно кабальные сделки Кандинских да обложил их самих штрафами, и Вогульская империя пала - в 1853 году состояние клана рухнуло с нескольких миллионов до нескольких десятков тысяч рублей. Купцы Кандинские, конечно, продолжили свои дела по всей России, но к былым могуществу и подлости не возвращались уже никогда.

12.

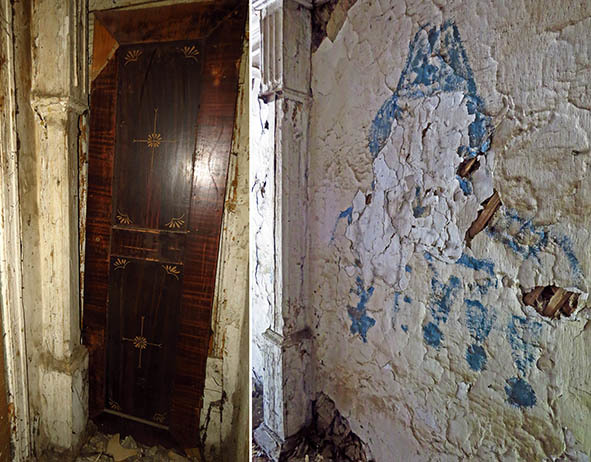

В том же 1853 году закрылся Нерчинский завод, а в 1851 Муравьёв-Амурский организовал Забайкальское казачье войско, куда помимо старых казаков вошли и горнозаводские крестьяне, баржи с которыми вскоре ушли на Амур. Дворец Кандинских достался купцам Израилевым (это фамилия, ну а откуда она в Сибири, я давно рассказывал здесь), и при Советах в нём была всякая всячина от магазинов до столовой погранотряда. Магазины действуют на первых этажах и теперь, второй этаж же просто заброшен, и мы без проблем нашли туда лестницу со двора:

12а.

На другой стороне площади мы приметили гостиницу, где и решили остановиться. Гостиница стала отдельным впечатлением НерЗавода, так как по сочетанию качества и цены вполне можно считать, что нас в Забайкалье ограбили. В прокуренной каморке у входа сидела девушка со столь грустным лицом, будто ради этой работы ей приходится в лучшем случае сожительствовать с владельцем. Мы заселились в грязноватую комнатку с крошечным столиком и парой кроватей, которые застелили сами. Соседями были дальнобои и командировочные работяги, то с кем-то трёхэтажным матом решавшие вопросы по мобильнику, то с такими же матюками распивавшие спиртные напитки. На нашем втором этаже имелась ванная с рукомойниками, а вот удобства - деревенского типа, во дворе, причём туалетную бумагу предполагалось покупать где-нибудь в окрестных магазинах. Помыться нам разрешили за отдельную плату в нетопленой бане, нагрев воду в ведре огромным кипятильником. Путь к бане преграждала собака, и тропа сходила с дощатого настила за радиусом её цепи - на постояльцев псина не кидалась, а вот администраторшу была готова разорвать. Стирка белья здесь была бесплатная - но имелась в виду стирка в тазике со своими порошком, так как к стиральной машине хозяин никого не допускает. И всё же не имея альтернатив, мы отдали этому заведению за 2 дня 4000...

13.

Сбоку от гостиницы - мемориал Победы (1968), по разные стороны которого видна ещё пара купеческих домов:

14.

Кому принадлежал левый, уступающий тут только дворцу Кандинских, теперь толком никто не знает. Я слышал пяток купеческих фамилий, ни одна из которых вам в любом случае не скажет ничего. Так что остановлюсь на версии, что это был Второй особняк Кандинских.

14а.

Справа же - магазин Маркова (1840), куда в 1972 году переехал основанный двумя годами ранее школьный музей:

15.

Экспозиция в его тесном зале оказалось неожиданно подробна и велика, но ещё больше музей впечатлил меня гостеприимством. Его сотрудницы не стали объявлять нас чёрными копателями, а прекрасно поняли, что и зачем мы ищем. И пока Пётр бегал в сельскую библиотеку кое-что распечатать по своим делам, я сидел за столом с кадра выше и переснимал краеведческие материалы.

16.

Предметы каторги я оставлю для следующей части, а предметы металлургии покажу сейчас - вот например руда и изделия:

17.

А вотлотки старателей и примитивных обогатительных цехов, где промывалась дроблёная порода, и шлаки с места бывшего завода:

18.

Да работы местного кузница Александра Ёлгина не столь давних времён - а рунет о нём ничего и не знает:

19.

Попрощавшись с музейщиками, я пошёл искать Петра в соседнее здание библиотеки, а по ходу заснял и её интерьер:

20.

Печать трёх листочков оказалась делом не быстрым - согласовать её Петру пришлось пусть и устно, но на нескольких уровнях:

21.

Ну а сама библиотека - живёт. Как и в музее, здесь можно отдохнуть от косых тяжёлых взглядов:

22.

В прямой видимости площади, музея и библиотеки - полупереваренного вида памятник декабристам, возраст которого не опознать ни гуглением, ни на глаз:

23.

Начальная школа на заднем плане же то ли сложена из брёвен, то ли перестроена из обезглавленного здания Богоявленского собора (1895), главного на Купеческой стороне:

23а.

Из собора, как я понимаю, и вот эти люстры, хотя в музее было сказано, что они из тюрьмы на Благодатском руднике:

24.

Средние и старшие классы занимают бывшее реальное училище, построенное в 1914-15 годах по случаю 300-летия дома Романовых. История его куда длиннее - как Нерчинско-Заводская 1-я школа (с 1724), Главная горная школа Нерчинского округа (1764, с перерывом в 1788-1801, когда все здешние школы были закрыты), Нерчинское горное училище (с 1823) и низшее трёхклассное училище (с 1863) она готовила кадры ещё для старинных заводов.

25.

Которые, к тому же, сами обросли целым НИОКРом, куда входили, например, Нерчинская горная аптека (1762-63), ведавшая не только лекарствами госпиталя (с 1740-х), но и реактивами горных лабораторий (известных с начала 18 века) после их реконструкции в 1790-х при Барботе де Марни. В госпиталь и переехало училище в 1873 году, после того, как сгорело его старое здание - больницы были на всех заводах и в основном пришли в упадок вместе с ними, а вот школы - только на Нерчинском, Кутомарском и Петровском. Самым молодым объектом в 1832 году стала первая в Забайкальском крае метеостанция, по сей день работающая буквально на заднем дворе школы.

25а.

На углу школьной территории - обелиск революционерам, по виду - 1920-30-х годов:

26.

Выше площади примечателен новый и неожиданно симпатичный Дом культуры:

27.

Его предшественник был построен в 1958 погранотрядом:

27а.

А любительский театр в Нерзаводе образовался ещё в 1860-е годы, и с 1872 его спектакли проходили в Общественном собрании. Вроде бы даже неплохие для уровня самодеятельной труппы в глуши, и например отсюда проделала долгий путь до Малого и Александринского театров актриса Клеопатра Каратыгина.

27б.

Вдаль от площади центр тянется вдоль пересекающей её Красноармейской улицы, иногда заплёскиваясь на квартал выше. В основном - на восток, где стоит новая Богоявленская церковь (2001):

28.

Напротив третьего в Нерзаводе особняка с колоннами, на этот раз принадлежавшего купцам Лукиным, нам знакомым по Сретенску. Туда они пришли, став владельцами лучших на Амуре буксиров, из Читы, а начинали карьеру здесь, во глубине сибирских руд, ещё при жизни завода. В Гражданскую войну в их особняке был Совдеп, позже до 1960 - штаб погранотряда, и видимо поэтому во дворе стоит обелиск в память учительниц Марии Булгаковой и Натальи Черновой, убитых "семёновцами". Вообще, хотя отморозок-атаман Григорий Семёнов создал Забайкалью образ радикально белого региона, фактически оно, вплоть до большинства казаков, было скорее красным островом в Сибири. Отсюда - жесточайший белый террор, жертвами которого стали до 40 тыс. человек. И две учительницы с революционными взглядами - случай просто особенно вопиющий, а ещё 85 убитых нерзаводцев покоятся в братской могиле в лесу выше по сопкам, куда мы не дошли.

29.

Чуть дальше по Красноармейской - позднесоветская администрация, здесь похожая на приземлившийся космический корабль. С упадком рудников Нерзавод со всеми своими школами и метеостанциями выжил как административный центр - в 1872 году в составе Забайкальской области был образован Нерчинско-Заводский округ, с 1901 - уезд, при Советах ужавшийся до района.

30.

По сравнению с пиком Нерзавод сдал вдвое - вот только пик этот, когда тут жило 4,6 тыс. человек, выпал не на 1989-й и даже не 1959-й, а на 1939-й год и был обусловлен скорее инерцией демографического взрыва. В уездном Нерчинском Заводе жило порядка 3,5 тыс. человек, и подозреваю, со времён расцвета рудников он как минимум не вырос. В России не такая уж редкость города, которые сейчас меньше, чем 100 лет назад, но Нерзавод уступает себе 200-летней давности:

31.

Так что старые дома тянутся вдоль его неасфальтированных улиц далеко, но среди них не стоит искать шедевры:

32.

Вот эти дома сохранились, но я не смог соотнести их дореволюционные фото с моими. Верхними владели Птушкины и Богомяковы, главные торговые фамилии деиндустриальной эпохи, а нижний занимал Купеческий народный дом:

32а.

Но и думать, что здесь живая ткань той эпохи, не стоит. За сотню лет что-то сгорело, что-то рассыпалось и заросло быльём, что-то было разобрано на камень. В основном Нерзавод - советский райцентр в живописном пейзаже холмистой лесостепи:

33.

Отдельные опрятные дома, как и всюду в Забайкалье, выделяются в общей разрухе:

34.

Да и общественные пространства тут есть - даром что самодельные:

35.

Околицы Нерзавода плавно растворяются в степи, но и на этих околицах - явно старые избы:

36.

Широкая пойма Алтачи хорошо видна, а за ней - и остатки горняцкой слободки:

37.

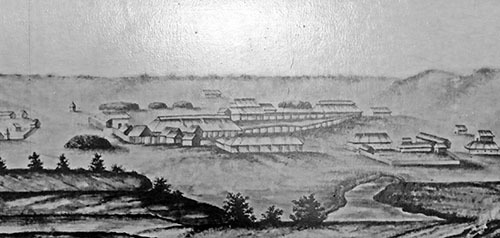

Вот так выглядел Нерчинский сереброплавильный завод в 18 веке - горны, склады, важни вокруг Богоявленской часовни, а левее - рудник:

38а.

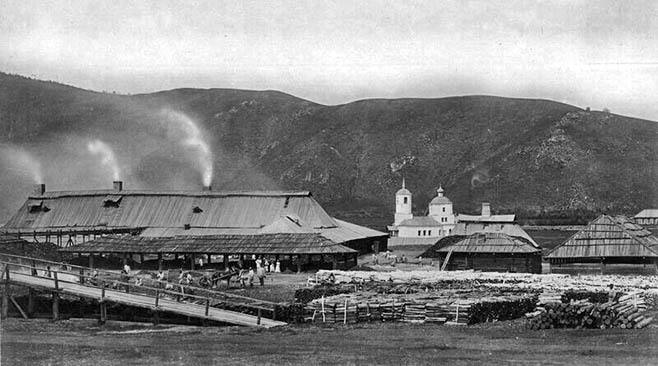

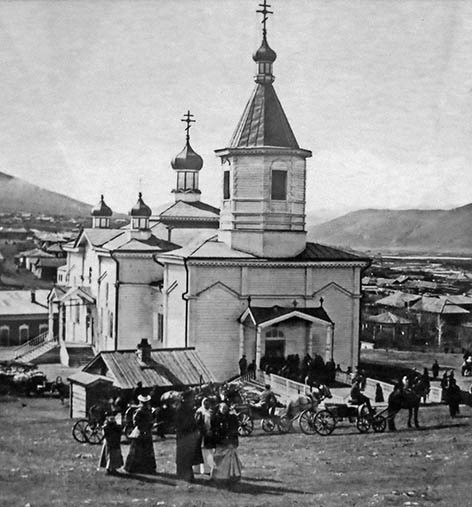

Вот то же место в начале ХХ века - как видите, изменилось многое. От цехов нет уже и следа, но ещё стоят какие-то административные здания - это могли быть, например, горная аптека или горный госпиталь. Часовня же к 1783 году разрослась в деревянную церковь, как-то незаметно к 1830-м годам ставшую Петропавловской. Она сгорела в 1876 году, и на её месте отстроили что-то очень странное, с барочным силуэтом храма и совсем уж неожиданным здесь "суздальским (то есть вогнутым) шатром" на колокольне:

38б.

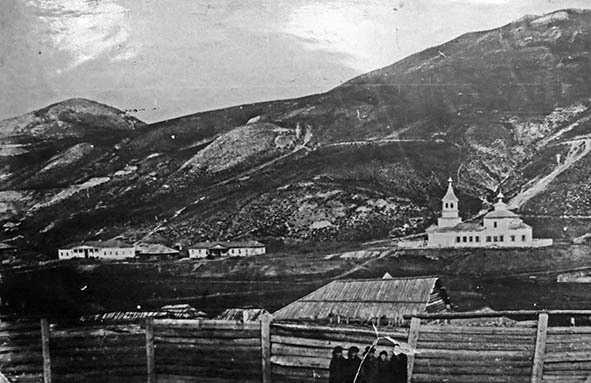

Но всё это не пережило ХХ столетия, и лишь абрис Крестовки, бывшей Култук-горы, вершину которой крест венчает с 1689 года, узнаётся:

38.

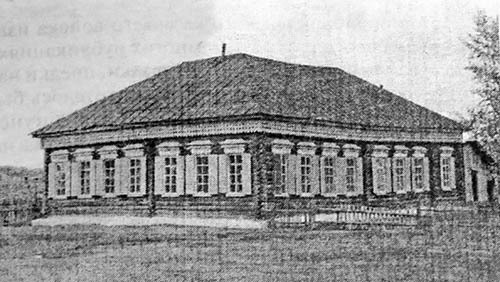

Усадьбу Кандинских огибает тропа, на которой стоит Дом горного начальника весьма почтенного возраста - первым его хозяином считается Тимофей Бурнашев, руководивший Нерчинским заводами в 1822-32 годах. Увы, уникальный памятник брошен, и теперь в покоях горного начальника крутят хвостами коровы:

39.

Ширина поймы напоминает, что Алтача может вытворять, но большую часть года это тщедушнейшая речка:

40.

А за домиками на той стороне виден шрам на теле Крестовки:

41.

Всё, что осталось от предприятия, с которого начиналась цветная металлургия России:

42.

Как я понимаю, выработки возобновлялись при Советах, и видимо с этим было связано разрушение каменных зданий внизу:

43.

Крестовка пронизана штольнями, входы в которые, по словам местных, были замурованы в 1970-е годы:

44.

Выше - зарастающие деревцами раскопки завода, где в 2014 году умудрились обнаружить и тут же поломать старинную печь:

45.

Со склонов Крестовки хорошие виды на посёлок. На кадре выше - дорога в остальную Россию, на кадре ниже - дорога в Китай: до второстепенного КПП к посёлку Шивэй всего 20 километров.

46.

Напоследок - просто пара зарисовок этого захолустья с великим прошлым:

47.

И портрет его весьма симпатичной жительницы:

48.

Что же до "реально опасных людей" - контакты, что дали нам пограничники, в итоге не пригодились, и у меня здесь было ощущение не столько опасности, сколько отчуждения. Глухой взгляд исподлобья - "что забыл, зачем пришёл?!". Мы для местных были явно не к добру, потому что к добру тут вообще ничего не бывает...

48а.

В следующей части погрузимся ещё глубже - расскажу о каторжных тюрьмах и приисках в диких степях Забайкалья.

ДАУРИЯ-2021

Обзор поездки и оглавление.

Албазино. С чего всё начиналось.

Амурская железная дорога

Свободный. Центр.

Свободный. Окраины и окрестности.

Белогорск - Магдагачи.

Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.

Бамовская - Куэнга.

Забайкалье.

Сретенск. Станция и путь к ней.

Сретенск. Город.

Нерчинск. Сердце Даурии.

Нерчинск. Бутинский дворец.

Нерчинск. Окрестности и колорит Забайкалья.

Нерчиский Завод.

По диким степям Забайкалья. Золото и каторга.

Краснокаменск.

Борзя и Приаргунск.

Кондуй.

...и несколько постов о Чите.

Агинский Бурятский округ

Агинское.

Агинский дацан.

Алханай.

Цугольский дацан.

Делюн-Болдок.

no subject

Date: 2021-12-13 07:44 pm (UTC)no subject

Date: 2021-12-13 11:03 pm (UTC)no subject

Date: 2021-12-13 07:52 pm (UTC)no subject

Date: 2021-12-13 09:54 pm (UTC)Во глубине сибирских руд

Сидят два мужика и срут

Храните гордое терпенье

Говно пойдет на удобрение

no subject

Date: 2021-12-13 11:09 pm (UTC)До России, правда, она докатилась только к 18 веку.

no subject

Date: 2021-12-13 11:36 pm (UTC)На глаз, хотя могу и ошибаться — судя по стилю "тяп-ляп" похоже на что то позднесоветское, так как в сталинское время памятники пытались делать реалистично-идеалистичными, а в пост-советское время культа декабристов уже не стало.

no subject

Date: 2021-12-13 11:39 pm (UTC)no subject

Date: 2021-12-14 12:13 am (UTC)no subject

Date: 2021-12-14 12:15 am (UTC)no subject

Date: 2021-12-14 12:18 am (UTC)………………………………………………………………………..

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца;

Хвалу и клевету приемли равнодушно

И не оспаривай глупца.

no subject

Date: 2021-12-14 06:04 am (UTC)no subject

Date: 2021-12-14 05:44 am (UTC)Очень хорошо. Я и про текст и про вывод-ощущение.

no subject

Date: 2021-12-14 06:01 am (UTC)no subject

Date: 2021-12-14 03:08 pm (UTC)no subject

Date: 2021-12-14 08:02 am (UTC)Ещё отсюда:

Шилка и Нерчинск не страшны теперь -

Горная стража меня не поймала,

В дебрях не тронул прожорливый зверь,

Пуля стрелка миновала.

)))

no subject

Date: 2021-12-14 11:25 am (UTC)no subject

Date: 2021-12-14 11:52 am (UTC)Кстати, подтвердился мой тезис о том, что даже в самых гопнических краях можно найти интеллигентных людей, надо только не полениться сходить в музей и библиотеку

Про девушек, впрочем, можно было бы и поподробнее

Если тот мужик был прав и они отдаются за бутылку пива, то за пару бутылок хорошего вина или коньяка + тортик они бы вас к себе вписали и не пришлось бы мыкаться в этой стремной гостинице и денег кучу сливать

no subject

Date: 2021-12-14 01:15 pm (UTC)no subject

Date: 2021-12-14 02:47 pm (UTC)Я всегда изначально спрашиваю, есть ли у девушки муж/парень, а дальше по ситуации.

Тут у нас в России иногда и так бывает, что мужик за бутылку хорошего пойла да закусь сам готов жену свою предложить))))

В частности, в Забайкалье такое бывало, в романе "Амур Батюшка" местные казаки спокойно говорят о таком переселенцам, мол, богатым купцам из России за хорошую денежку свою жонку предложить -дело хорошее. А пермские крестьяне удивляются: вот каторжане же, совсем никакого понятия о приличии, бабами своими торгуют

А вообще ухажеров бояться — всю жизнь одному оставаться!!

no subject

Date: 2021-12-14 04:04 pm (UTC)У брата хороший знакомый в тех местах служил. На танцы в клуб ходили не меньше чем ротой. Потом его в Монголию перевели так там прямо курорт был по сравнению с забайкальем.

no subject

Date: 2021-12-14 05:16 pm (UTC)Но можно ведь и днем знакомиться, когда девушка одна или с 2-3 подругами без парней, ТРЕЗВЫЕ (что очень важно!!) в тех же магазинах, гостиницах, музеях, кафешках, просто на улице, да мест много.

Ну и смотреть на фенотип, так сказать: если сразу видно, что гопница-матершинница-пэтэушница, то может она и вправду нафиг не вперлась.

Или просто какая-то неадекватная дура, которой интересно посмотреть бесплатное вечернее кино "Как мой Васян приезжего москвича петушит" — то с такой тоже связываться не надо.

А если скажем вполне себе нормальная (по местным меркам))) барышня лет этак 30, в разводе, не против помутить с приезжим москвичом, так чего бы и не продолжить общение?))

Хотя, ИМХО, лучший вариант — разведённые тетки лет 45. Самый адекватный и понимающий женский контингент в таких вот посёлках и городках. Уже слишком взрослые, чтобы провоцировать приезжего на драку с местными кавалерами, мудрые, чтобы не пытаться женить на себе залетного молодого туриста — а женская привлекательность еще не увяла)))

no subject

Date: 2021-12-14 05:37 pm (UTC)no subject

Date: 2021-12-14 05:42 pm (UTC)Но, по моим наблюдениям, проблемы могут возникнуть если подкатывать к барышням 18-30 лет. Оно и понятно — гонор, выпендреж, куча таких же спермотоксикозных поклонников и т.п.

При подкатах к 30-40-летним проблемы маловероятны (но тут, ессно, от региона к региону надо смотреть, в Дагестане к таким разведенным/незамужним подкатывать можно вполне, а в соседней Чечне не рекомендовал бы).

При подкатах к женщинам 40+ — тут проблем нет, а есть взаимное удовольствие, вне зависимости от региона)))

Но я, ессно, говорю про незамужних (вдовы, разведенные, просто не вышедшие замуж).

К замужним и в отношениях никогда не подкатываю и даже если сами подкатывают — отшиваю, тут у меня строгая мораль, ибо не хочу потом сам в такой же ситуаци оказаться. Только если барышня свободна!

no subject

Date: 2021-12-14 04:13 pm (UTC)no subject

Date: 2021-12-14 05:26 pm (UTC)no subject

Date: 2021-12-14 05:39 pm (UTC)Но, при случае, если есть, так сказать, возможность))

Как говорится, в каждом регионе/стране надо что сделать? Сходить в местный краеведческий музей, попробовать местную кухню и....местных женщин)))

Музей может быть закрыт, кафе — забронировано на свадьбу, женщины — не дать, ну так не отчаиваемся, регионов/стран много)))

Где-то и все три пункта вместе сойдутся!!

no subject

Date: 2021-12-14 03:44 pm (UTC)"метеостанция до сих пор работает буквально на заднем дворе школы" — расстояние от площадки до строений выдерживается?

Птушкины — по всей видимости, выходцы либо из Беларуси, либо со Смоленщины или Псковщины.

no subject

Date: 2021-12-14 04:19 pm (UTC)no subject

Date: 2021-12-14 04:28 pm (UTC)Или тудовляне.

no subject

Date: 2021-12-14 03:46 pm (UTC)Мне он напомнил школьный музей в Ульяново, Черняховского района Калининградской области, организованный директором школы Юрием Леонтьевичем Узерцовым.

no subject

Date: 2021-12-14 08:12 pm (UTC)Синдром Кандинского-Клерамбо

Date: 2021-12-16 09:51 pm (UTC)no subject

Date: 2021-12-18 01:22 pm (UTC)Ой! Ну ничего не изменилось здесь за 20 с лишним лет...

Однажды меня забросило сюда в начале января 2000-го. Командировка была, о которой я писал давно уже:

https://pretre-philippe.livejournal.com/25552.html

Спасибо за ваши репортажи! Далеко не везде успел побывать в Забайкалье.

no subject

Date: 2021-12-22 12:54 pm (UTC)А вообще, почитав серию рассказов, было бы интересно в этот край съездить ещё раз. В 90-е бывал, но недолго, только по Транссибу и по БАМу ездил, несколько раз, в том числе зимой, да из Читы в Агинское туда автобусом, обратно автостопом, действительно берут неохотно, в итоге чиновник на Волге подвёз (за деньги), говорит, что не берут именно потому что боятся разных бандитов.

Хочу ещё спросить у автора и у уроженцев Забайкалья: как с купанием в речках, Шилке, Нерче и других? Я стараюсь всюду искупаться в имеющихся водоёмах, хорошо плаваю. И про поездку на прокатной машине, это реально Забайкальском крае, или местные жители могут проявить к машине агрессию, испортить её? Пока так ездил по Центральной России и по Уралу только. И про пограничников — можно ведь оформить пропуск в местном фсб на месяц, тогда не будут выгонять из погранзон?

no subject

Date: 2022-01-24 06:06 am (UTC)no subject

Date: 2022-07-24 07:37 am (UTC)